পদার্থবিজ্ঞান

মহাবিস্ফোরণ থেকে নীল গ্রহ

বিগব্যাং থেকে পরমাণু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এর একটি সমাধান থেকে বেরিয়ে আসে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রসারণশীল। এই কথা আইনস্টাইন নিজেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন মহাবিশ্ব নিজে নিজে কি করে প্রসারিত হতে পারে! তাই সেই সমাধান সংশোধন করার জন্যে তিনি তাঁর আপেক্ষিকতার সূত্রে একটা মহাজাগতিক ধ্রুবক বসিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী হাবল বিখ্যাত ডপলার ইফেক্ট…

%22%20transform%3D%22translate(1.1%201.1)%20scale(2.28125)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23848484%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(50.8%20-15.3%20135.6)%20scale(43.83554%2050.65284)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-44.00365%2011.89724%20-66.55456%20-246.16151%20224.3%2042.1)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20cx%3D%2215%22%20cy%3D%2278%22%20rx%3D%2227%22%20ry%3D%22255%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(179.3%2062%2075.9)%20scale(249.56571%2021.47946)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

গতির সমীকরণ ক্যালকুলেটর

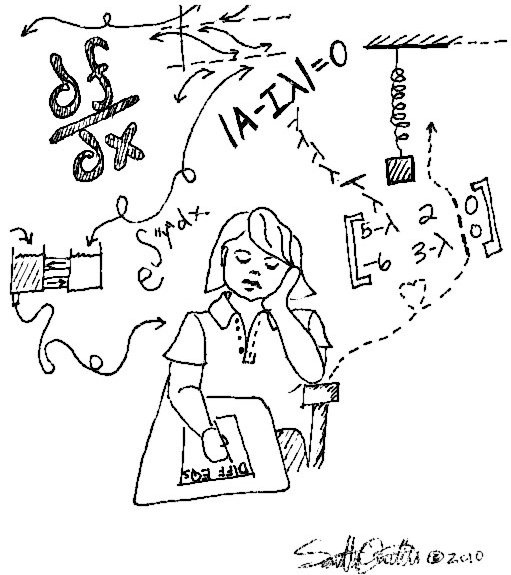

নিউটনের তিনটা গতিসূত্র (Laws of motion) চিরায়ত বলবিদ্যার ভিত্তি স্বরূপ। এই সূত্রগুলো কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং তার দ্বারা সৃষ্ট গতির মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করে। এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে পাওয়া যায় সমত্বরণে চলমান বস্তটির গতির সমীকরণ (Equations of motion)। বিজ্ঞান ব্লগ থেকে আমরা সেই নিউটনিয়ান গতির সমীকরণগুলো সমাধানের জন্য একটি ক্যালকুলেটর তৈরি করেছি। ক্যালকুলেটরের…

মহাবিশ্বের চতুর্থ মাত্রা

আমাদের মহাবিশ্বে কোনো বস্তুর অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য চারটি মাত্রা বা রাশির প্রয়োজন।কোনো বস্তুর অবস্থান বোঝার জন্য অন্তত সেগুলোর মান জানা থাকা দরকার। এই চারটি মাত্রা স্থান ও কালের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের পরিচিত স্থানের রয়েছে তিনটি মাত্রা। যথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। স্থানের এই তিনটি মাত্রাকে আমরা স্থানাঙ্কের সাহায্যে চিন্তা করতে পারি। কোনো বস্তুর…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(63.09425%20-109.57171%20230.93974%20132.98112%20927.9%2079)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23888%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(12.80194%20143.73769%20-315.74025%2028.12128%20289%20476.1)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23848484%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-74.30519%20-56.79687%2048.3156%20-63.20948%20986%20476.1)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23c4c4c4%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(260.70653%20-67.4233%2020.83551%2080.56494%20119.4%20305.8)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

বিশেষ আপেক্ষিকতার বিশেষ ভর: আপেক্ষিক ভর কি সত্যি?

বস্তুর বেগ কখনোই আলোর বেগের সমান হতে পারে না – এ কথাটা আমরা সবাই কম বেশি জানি। স্পেশাল রিলেটিভিটির (বিশেষ আপেক্ষিকতা) জ্ঞান না থাকলেও জনপ্রিয়ধারার বিজ্ঞান কন্টেন্টের প্রভাবে কৌতূহলী পাঠকদের কাছে এটা আর অজানা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে কেন বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারে না? আর একটু ঘাটতেই তারা…

%22%20transform%3D%22translate(1%201)%20scale(1.95313)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23333%22%20d%3D%22M110%20136h5v3h-5z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23010101%22%20cx%3D%2298%22%20cy%3D%22145%22%20rx%3D%2213%22%20ry%3D%2228%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23070707%22%20d%3D%22M111%20134h13v2h-13z%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23010101%22%20d%3D%22M131%20120.4l-8.6-9-8%2026.8%2053.7%2046z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স পর্ব-২: গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশন ও স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

আগের পর্বে আমরা নিউটনের গতিসূত্র কীভাবে আসলো, সূত্রগুলো কখন খাটে এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এটা দেখেছি যে নিউটনের সূত্রগুলো একটা বিশেষ ফ্রেমে খাটে, যাদের ইনারশিয়াল ফ্রেম বা গ্যালিলিয়ান ফ্রেম বলা হয়। আজকে আমরা এই বিশেষ ফ্রেম নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করবো। আর এর সাথে আমরা আজকে স্পেসটাইম ডায়াগ্রামের সাথে পরিচিত হবো। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স সিরিজের শেষের…

%22%20transform%3D%22matrix(7.5%200%200%207.5%203.8%203.8)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fdfbfb%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(15%20-152.2%2020)%20scale(43.25053%20192.13697)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%232f2d2d%22%20cx%3D%22150%22%20cy%3D%22115%22%20rx%3D%2270%22%20ry%3D%2270%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23f6f4f4%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(174.6%20121%2015.3)%20scale(25.08965%20142.37475)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23555%22%20cx%3D%2280%22%20cy%3D%22125%22%20rx%3D%2235%22%20ry%3D%2290%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

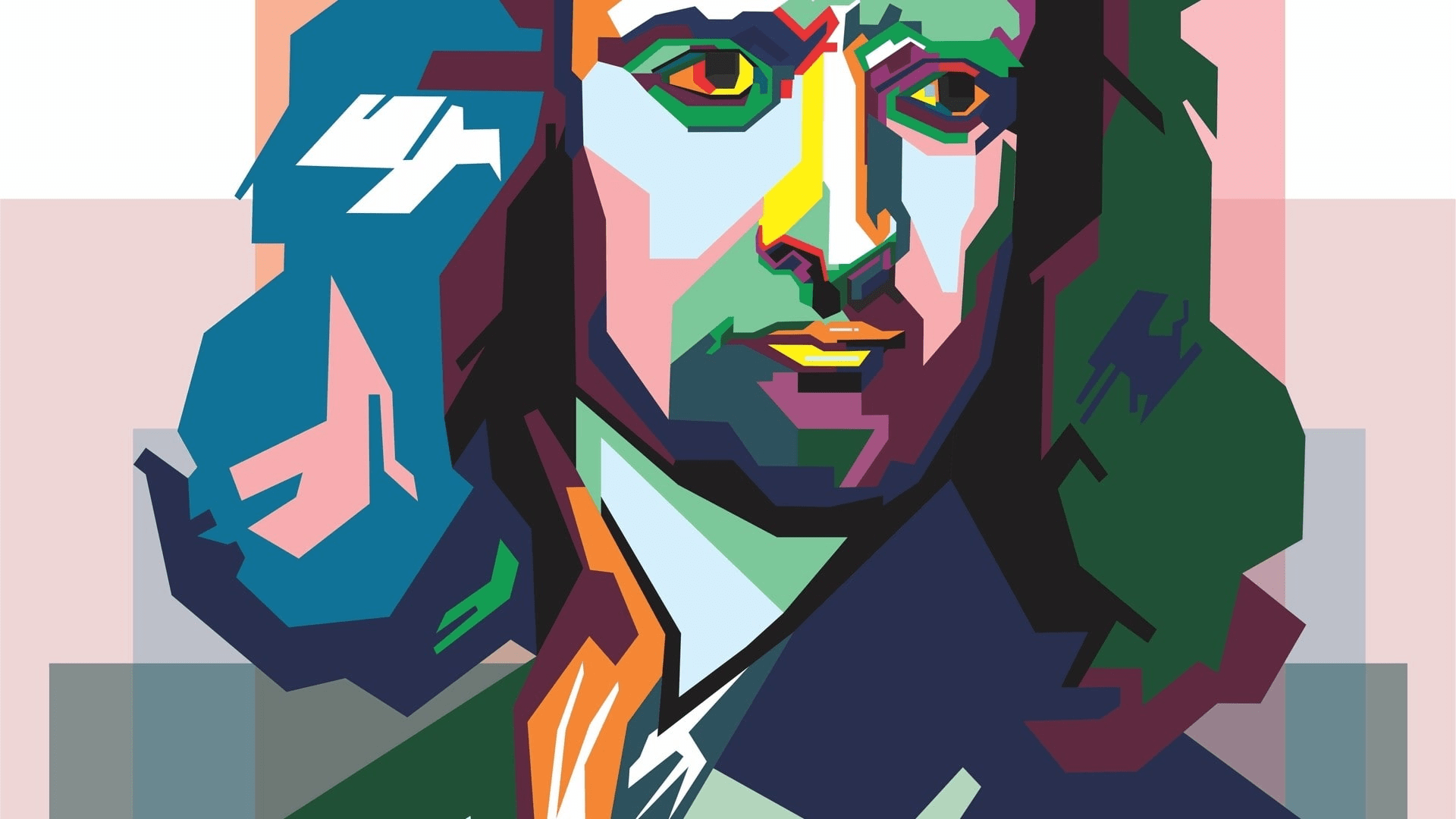

ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স পর্ব-১: নিউটনের গতিসূত্রের ইতিহাস

আমরা স্কুলে ক্লাস নাইনে ওঠার পরপরই নিউটনের গতিসূত্রের সাথে পরিচিত হই। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica বইতে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনটি গতিসূত্র প্রকাশ করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি ঘটনা। নিউটনের তিনটি গতিসূত্রই মূলত বিন্দু ভর (point mass) এর জন্য। বিন্দু ভর মানে এর কোন সাইজ নেই, এটি একটি বিন্দু যার ভর…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23c0d360%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(.25055%20-20.50708%2015.1432%20.18502%2074.3%2044.6)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-48.89074%2054.87071%20-13.95346%20-12.43277%20132.7%2051.6)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(49.11632%2052.20615%20-20.19719%2019.00181%208.9%2066.3)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-12.32919%20-10.86964%2039.50129%20-44.80542%20129.7%2054.8)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

নিউট্রিনো বনাম নিউট্রিনো সংঘর্ষ

দ্রষ্টব্যঃ লেখারটা সহজ করার জন্য কিছু স্থানে সংঘর্ষ (যাকে কোয়ান্টামে বলে মিথস্ক্রিয়া)-কে “যোগাযোগ” বলা হয়েছে । পাঠকদের মধ্যে যারা নিউট্রিনো সম্পর্কে জানেন তাদের হয়তো এই নিউট্রিনোর সম্পর্কে প্রাথমিক (যারা জানেন তাদের তো স্নাতকোত্তর লেভেলের) ধারণা পেয়েছেন । তো আজকে কথা বলা যাক এই ভূতুরে কণা যেটা সবকিছুর মধ্য দিয়ে অনায়াসে চলে যায় সেই কণার নিজেদের…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23595f3d%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-77.7%2079.1%20-54.1)%20scale(20.98234%2037.31326)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238476cd%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M54.8-9.7l39.8%2094-76.4%2032.4-39.8-94z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23999e80%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(22.05318%20-32.45027%2015.63966%2010.6287%2098.3%20.5)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238577ce%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M74.5%2063.5h91l-36%2036z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

কোয়ান্টাম প্রযুক্তি

১৯৮১ সালের এক লেকচারে রিচার্ড ফাইনম্যান বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন- কেমন হয় যদি সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে কম্পিউটারে সিমুলেট করা যায়! এ কাজের জটিলতা হল খুব ক্ষুদ্র স্কেলে আমাদের মহাবিশ্ব অদ্ভুত নিয়মের অধীনে কাজ করে। একই সময়ে কণা থাকতে পারে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়; অনেক দূরে থেকেও পরস্পরের দ্বারা তাৎক্ষণিক ভাবেই প্রভাবিত হতে পারে; পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পরিবর্তীত হয়ে…

%22%20transform%3D%22translate(1.1%201.1)%20scale(2.2461)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20cx%3D%22224%22%20cy%3D%22189%22%20rx%3D%2272%22%20ry%3D%2272%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-138.7%2066.7%20109.5)%20scale(186.99326%2046.48866)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(19.65894%2025.45835%20-27.88778%2021.53495%20220.8%2031.4)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23d8d8d8%22%20cx%3D%2287%22%20cy%3D%2269%22%20rx%3D%22106%22%20ry%3D%22106%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

সমত্বরণে চলমান বস্তুর t তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের মাত্রা সমীকরণের রহস্য

এটা কোনো পাঠ্যবই নয়। তাই মাত্রা সমীকরণ কাকে বলে, এর তাৎপর্য কী এসব আলোচনা না করে মূল জায়গায় আসি। সম ত্বরণে চলমান বস্তুর $t$ তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছেঃ $S_{\rm th} = U + \frac{1}{2}a(2t – 1)$ এখানে $S_{\rm th}$ দ্বারা $t$তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব (সরণ), $U$ দ্বারা আদিবেগ, $a$ দ্বারা সমত্বরণ আর…