কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে এগোনো যাক।

কেন এই ম্যাটারের (পদার্থের) নাম ডার্ক ম্যাটার? বিজ্ঞানীরা কি এই ম্যাটার শনাক্ত করেছেন? উত্তর হচ্ছে, না! এই ম্যাটার অন্য সাধারণ ম্যাটারের মত দেখা যায় না বা যন্ত্রপাতি দ্বারাও কখনো শনাক্ত করা যায় নি। তাই এদের অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকেই এই নামকরণ। যদিও সাধারণ ম্যাটারও অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু সেসব আমরা খালি চোখে দেখতে না পেলেও যন্ত্রপাতি দিয়ে শনাক্ত করতে পারি।

যদি দেখাও না যায়, শনাক্ত ও করা না যায় তাহলে কেন আমরা এটি নিয়ে এত আলাপ আলোচনা করি?

এর উত্তরে তুলনামূলক চিত্র হিসেবে বলা যায়, পরমাণুও দেখা যায় নি, এবং একশতাব্দী আগে পরমাণুও শনাক্ত করা যায় নি, কিন্তু পরমাণু যখন শনাক্ত করা যায় নি তখনও পরমাণু নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব আমরা সবাই পড়েছি। তিনি যখন তাঁর পরমাণু তত্ত্ব উপস্থাপন করেন তখনো পরমাণু শনাক্ত হয় নি। কিন্তু পরমাণুর ধরনাটি এতোকিছুকে সহজে ব্যাখ্যা করত যে এটি অস্পৃশ্য থাকা অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং পরবর্তী সত্যিই পরমাণুকে শনাক্ত করা যায়।

তাহলে কিভাবে ডার্ক ম্যাটারের ধারনা বিজ্ঞানীদের মনে এলো? এটি পরমাণুর মতো কোন বিষয়গুলোকেই বা ব্যাখ্যা করে? পরমাণুর মতো এটিকেও ভবিষ্যতে শনাক্ত করার সম্ভাবনা বা আশা কেমন?

শুরু করতে পারি একটি চাকতি নিয়ে। আমরা যদি একটি কঠিন চাকতি ঘুরাই তাহলে দেখব এর কেন্দ্রের দিকের পরমাণুগুলোর কৌণিক গতি বাইরের দিকের পরমাণুর গতির সমান। অর্থাৎ চাকতির প্রতিটি পরমাণুর ঘূর্ণনে একই পরিমান সময় লাগে তাই প্রত্যেকের পারস্পরিক দূরত্ব বজায় থাকে। কঠিন চাকতিতে পরমাণুগুলো তড়িৎচৌম্বক বলের মাধ্যমে দৃঢভাবে অবস্থান করে বলেই এমন হয়। তাছাড়া সাধারণ একটি চাকতির কেন্দ্রে এর ভর পুঞ্জীভূত থাকে না বরং তা সমগ্র চাকতিতে ছড়িয়ে থাকে। এখন আমাদের সৌরজগতের কথা চিন্তা করি। এটিকে আমরা একটি প্রকান্ড চাকতি হিসেবে কল্পনা করতে পারি। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক কঠিন চাকতিটির সাথে এর একটি বড় পার্থক্য হলো এর প্রায় ৯৯.৯ শতাংশ ভর এর কেন্দ্রে (সূর্যের মাধ্যমে) অবস্থান করে এবং ক্রমশঃ পরিধির দিকে যেতে যেতে এর ভর অত্যাধিক হারে হ্রাস পায়। তাছাড়া সৌরজগতের বস্তুগুলো আঁটোসাটোও নয় এবং দুর্বল মহাকর্ষ বল ছাড়া সার্বিকভাবে আর কোনো দৃঢ় বল এদের মধ্যে কাজ করে না। এই ক্ষেত্রে মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যতোই বাড়তে থাকে ততোই প্রদক্ষিনের গতি ধীর হয়ে যায়। এই কারনে কঠিন চাকতির গতির সাথে সৌরজগতের বস্তুগুলোর গতির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। এর কেন্দ্রের দিকের ঘূর্নন গতির তুলনায় পরিধির দিকের ঘুর্ণন অত্যন্ত ধীর।

আমাদের মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলোরও আচরণ হওয়ার কথা সৌরজগতের মতোই। যদিও কেন্দ্রের সাথে পরিধির ভরের তারতম্য গ্যালক্সির ক্ষেত্রে এতো বেশী থাকে না। বরং মূল কেন্দ্রটি গ্যালাক্সির মোট ভরের প্রায় ৯০% ধারন করে। বাকি ভর বিভিন্ন নক্ষত্র এবং তাদের গ্রহ হিসেবে চাকতির মতো বিন্যাস্ত থাকে। তাই গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে যতোই দূরে যাওয়া যাবে ততোই নক্ষত্রমন্ডলীর গতি কমতে থাকার কথা। কিন্তু বিষ্ময়করভাবে গ্যালাক্সিগুলোর গতি অনেকটা কঠিন চাকতিটির মতো। সামগ্র গ্যালাক্সিটিকে একই ঘূর্নন গতিতে কেন্দ্রের সাপেক্ষে ঘুরতে দেখা যায়। কেন্দ্রের চেয়ে পরিধির দিকে গতির তেমন একটা হ্রাস ঘটে না। এ্ই ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের পর থেকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি একই হারে একটি গ্যালাক্সিকে কেন্দ্রের সাপেক্ষে ঘুরতে হয় তাহলে তার কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে ভরের বিন্যাস সুষম হতে হবে অর্থাৎ এর কেন্দ্রে অধিকাংশ ভর পুঞ্জীভূত থাকতে পারবে না। বর্তমান দৃশ্যমান ভর অনুযায়ী এরা একই ঘূর্ননে তো দূরে থাকুক একত্রে একটি গ্যালাক্সিতে অবস্থান করারও সামর্থ্য রাখে না। কারন এদের মোট ভর থেকে যে পরিমান মহাকর্ষ বল তৈরি হয় তা এতো বিপুলাকারের একটি গ্যালাক্সির বস্তুগুলোকে একত্রে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। পরমাণু, কিংবা সৌরজগতের মতো একটি গ্যালাক্সিরও অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা।

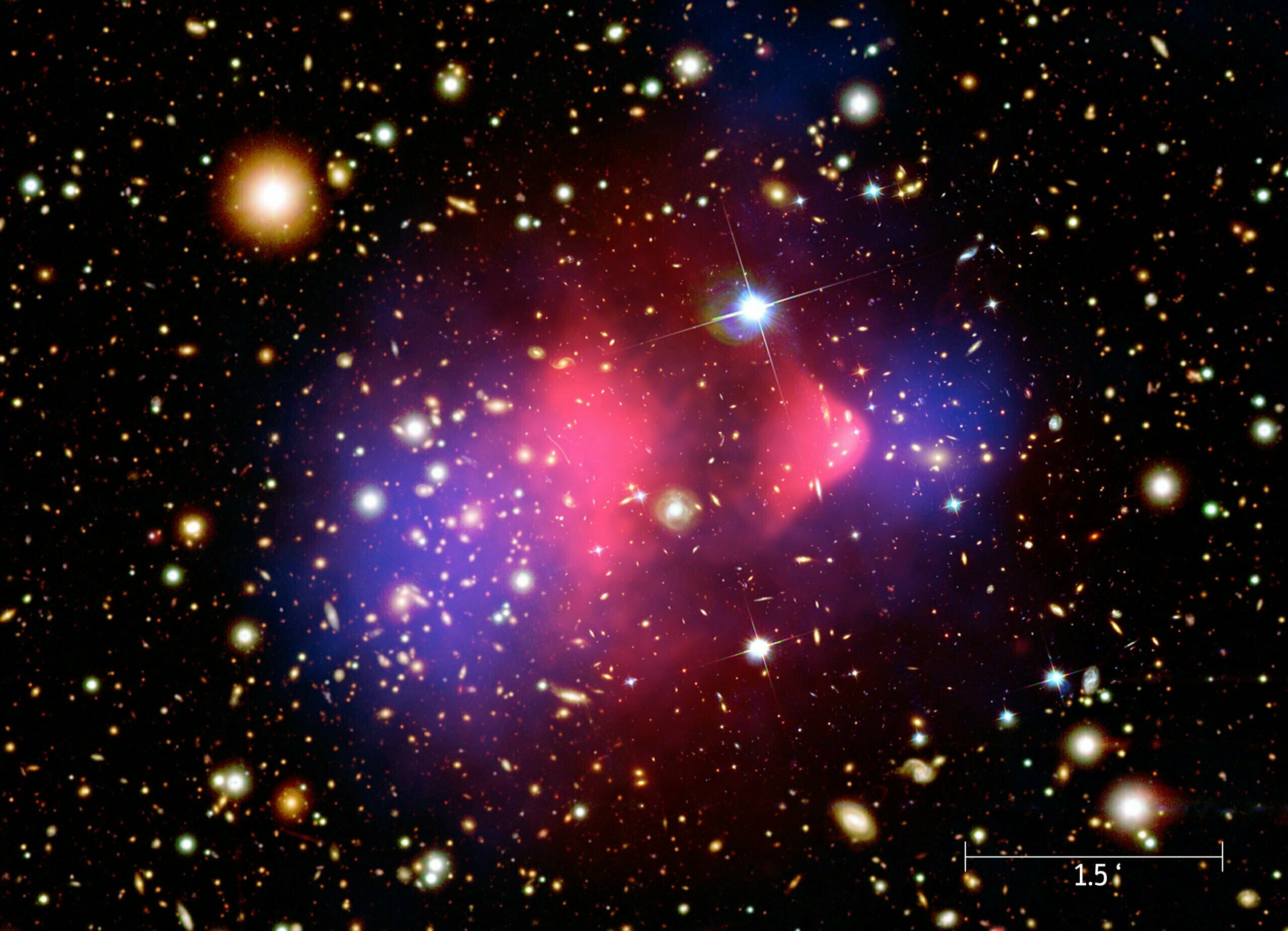

তাছাড়া আরেকটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, মহাবিশ্বে একগুচ্ছ গ্যালাক্সীকে কাছাকাছি একত্রে অবস্থান করতে দেখা যায়। এদের একেকটি গুচ্ছে কয়েক ডজন হতে শুরু করে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি অবস্থান করে। এই গ্যালাক্সিগুলো একটি মৌচাকের চারপাশে মৌমাছির ঘোরাফেরার মতো করে নিজের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতে থাকে। একটি গ্যালাক্সিতে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে আমাদের যেই সমস্যা হয়েছে, গ্যালাক্সিগুচ্ছের মধ্যে গ্যালাক্সির অবস্থান ব্যাখ্যা করতেও একই সমস্যায় পড়তে হয়। গ্যালাক্সিগুলো এতোটা ভারী নয় যে, তারা একত্রে গুচ্ছাকারে অবস্থান করতে পারবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, গ্যালাক্সি এবং গ্যালাক্সিগুচ্ছের মধ্যে তাদের পর্যবেক্ষণকৃত ভর অনুযায়ী যেই পরিমাণ মহাকর্ষ থাকার কথা তার চেয়ে আরো অনেক বেশি মহাকর্ষ প্রযুক্ত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহাকর্ষ অনুযায়ী একটি গ্যালাক্সির ভর যা হওয়ার কথা এর পর্যবেক্ষণকৃত ভর তার মাত্র ১ থেকে৫ শতাংশ! অথচ এতে ভর থাকার কথা এর অন্ততঃ ২০ থেকে ১০০ গুণ।

এই হারানো ভরের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছে গ্যালাক্সীগুলোতে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ, গ্রহাণু ধুমকেতু এসবের মতো প্রচুর অনুজ্জ্বল বস্তু বিদ্যমান যা পরিমাণে উজ্জ্বল বস্তুগুলোর চেয়ে অনেকগুণ বেশী। সেগুলো অনুজ্জ্বল হওয়ায় আমরা তাদের শনাক্ত করতে পারি না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের সৌরজগতের বাইরের কোনো নক্ষত্র ব্যবস্থার গ্রহ আমরা এখন পর্যন্ত সরাসরি শনাক্ত করতে পারি নি। আমরা গ্রহ শনাক্ত করেছি পরোক্ষভাবে, গ্রহগুলোর প্রভাবে তাদের নিজ নিজ নক্ষত্রের গতিতে কিছু প্রভাব পড়ে। সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের গতি থেকে আমরা গ্রহ শনাক্ত করে থাকি। কাজেই মহাবিশ্বে হয়তো এই ধরনের অনুজ্জ্বল গ্রহ জাতীয় বস্তু, কিংবা ধূলিমেঘের পরিমানই বেশী। কিন্তু সার্বিক পর্যবেক্ষন এই ধারনাকে বাতিল করে দেয়। যেমন: সৌরজগতের কথাই চিন্তা করুন। ৯৯.৯ শতাংশ ভরই উজ্জ্বল দৃশ্যমান। বাকী ০.০১ শতাংশ ভর কেবল মাত্র অনুজ্জ্বল বস্তু দিয়ে গঠিত। তাই এই ধারনা বাদ দিতে হলো।

পরবর্তীতে ধারনা করা হলো কোনো সাব-এটমিক কণিকা এই অতিরিক্ত ভরের জন্য দায়ী। অনেক পর্যবেক্ষণ, গণনা, চিন্তাভাবনা করে শেষে এই্ ধারনাও বাতিল করা হলো। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত কোনো কণিকা এই হারানো ভরের জন্য দায়ী হতে পারে না। যদি কোনো কণিকা এই হারানো ভরের জন্য দায়ী হয়ে থাকে তাহলে সেই কণিকাগুলোকে এখনো শনাক্ত করা যায় নি। যেহেতু দেখা বা পর্যবেক্ষণ করা যায় না, কিংবা কোনো ভাবে শনাক্ত করাও যায় নি, অথচ এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর না থাকলে কোনো ভাবেই মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, তাই অদ্যাবধি আমাদের অবধারণের বাইরে থাকা এই বস্তুর নাম দেওয়া হয় ডার্ক ম্যাটার।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার ধরে নিলে এই মহাবিশ্বের গতিপ্রকৃতি অনেকাংশেই ব্যাখ্যা করা যায়। ডার্ক ম্যাটারের সাথে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয় তা হচ্ছে ডার্ক এনার্জী (ডার্ক এনার্জী নিয়ে আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক)। মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে হলে যেমন: অবধারণের বাইরে থাকা বেশ খানিকটা ভর ধরে নিতে হয়, তেমনই বেশ খানিকটা এনার্জী বা শক্তিও ধরে নিতে হয়। উপলব্ধির বাইরে থাকা এই শক্তিকে বলা হচ্ছে ডার্ক এনার্জি। সর্বশেষ হিসেব মতে এই মহাবিশ্বের ২৩ শতাংশ জিনিসই ডার্ক ম্যাটার হিসেবে বিদ্যমান, আর ৫ শতাংশ ভর আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। বাকীটা হচ্ছে ডার্ক এনার্জি।

আমরা অনেকেই জানি, জগতে চার প্রকার মৌলিক বল বা মিথস্ক্রিয়া কাজ করে। এগুলো হচ্ছে মহাকর্ষ, তড়িৎচৌম্বক, সবল নিউক্লিয় ও দুর্বল নিউক্লিয় মিথস্ক্রিয়া। অনেক দিন থেকেই বিজ্ঞানীরা ধারনা করছেন এই চারপ্রকার মিথস্ক্রিয়া আসলে একই মিথস্ক্রিয়ার ভিন্ন অবস্থার পর্যবেক্ষণ (যেমন: ভিন্ন অবস্থায় আমরা পানিকে বরফ, তরল পানি ও জলীয় বাস্প হিসেবে পর্যবেক্ষণ করি)। এই ধারনার পর থেকেই বিজ্ঞানীরা এই চারপ্রকার মিথস্ক্রিয়াকে একই মিথস্ক্রিয়া হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা অদ্যাবধি শেষোক্ত তিনটিকে প্রায় একীভূত করে এনেছেন একটি তত্ত্বের আলোকে যা মহাএকীভূত তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত (Grand Unified Theory)। কিন্তু এখন পর্যন্ত মহাকর্ষ মিথস্ক্রিয়াকে অন্য তিনটির সাথে মিলানো যায় নি। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এমন কোনো কণিকা আবিষ্কৃত হবে যা ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জীর বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করবে এবং এর মাধ্যমে মহাকর্ষকে অন্য তিনটি মিথস্ক্রিয়ার সাথে একীভূত করা সম্ভব হবে। এই তত্ত্বটিকে বলা হয় Theory of Everything বা সর্বময় তত্ত্ব। সর্বময় তত্ত্বটি যদি সত্যিই প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে তা আমাদের দৃশ্যমান জগতের সবকিছুর মধ্যেই সমন্বয় করে সরলভাবে সমগ্র মহাবিশ্বকে উপস্থাপন করবে। সেটি কি হবে আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা? অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় এমনটি ধরে নেওয়ার আপাততঃ সুযোগ নেই।

Leave a Reply