মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হিমবাহ, মোহনা, বদ্বীপ, নদী, প্রণালি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, হ্রদ, উপহ্রদ, খাল, বিল, পুকুর – শব্দগুলো ঘুরে ফিরে আমরা সবাই শুনি। এই ব্লগটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই সংজ্ঞাগুলো সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেওয়া। খুব সম্ভবত প্রায় সবগুলো সংজ্ঞাই আমাদের জানা, তবে নতুন করে জানতে দোষের কিছু নেই। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে ছোট জলাধার থেকে ক্রমান্বয়ে বড় জলাধারের দিকে আগাবো। এবং আলোচনা প্রাসঙ্গিক রাখব বাংলাদেশের দিকে।

পুকুর, বিল, খাল

ছোট সাইজের জলাভূমির কথা চিন্তা করলে এদেরকে এক শ্রেণীতে রাখা যায়। আমরা সবাই পুকুরের সাথে পরিচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামের বাড়িগুলোর পিছনের দিকে এখনো এই স্থির পানির ক্ষুদ্র জলাশয় দেখা যায়। পুকুর প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, দুটিই হতে পারে। হাঁসের সাঁতার, জেলের জাল ফেলা, বাচ্চাদের দুষ্টুমি মাখা গোসল, কিংবা সারসের অপেক্ষা – সব-ই দেখা যায় গ্রামের পুকুরগুলোতে। শেওলা, জলজ পোকা মাকড়, মাছ, সাপ, কিংবা বক – সব স্তরের খাদকরা মিলে পুকুরেই এক আদর্শ বাস্তুসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুকুরের সন্ধান মিলবে আমেরিকার মেইন স্টেট এ। দ্য গ্রেট পন্ড বা গ্রেট পুকুর নামের এই জলাশয়ের সাইজ প্রায় আট হাজার পাঁচশ একর [1]! প্রায় সাত মাইল লম্বা এবং চার মাইল চওড়া এই পুকুর মহাকাশ থেকেও দেখা যায়।

বিল সাধারণত নিচুজমি যেখানে প্রায় সারাবছর পানি জমা থাকে। গ্রীষ্মে (শুকনো মৌসুমে) বাংলাদেশ এর বেশিরভাগ বিল শুকিয়ে যায়। গরু, মহিষ, ছাগলগুলো চারণভূমি পায়। অতিউৎসাহী কেউ তো ঘরও তুলে ফেলেন! কিন্তু বর্ষায় তা আবার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বাংলাদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশি উঁচুতে নয়। এছাড়াও বন্যার পানি যদি সঠিকভাবে নিষ্কাশিত না হয় তাহলে যেকোনো স্থানে পানি আটকে বিলের সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে তাই অনেক বিল (এবং হাওড় বাঁওড়) দেখা যায়। ঢাকার আড়িয়াল বিল, পাবনার চলন বিল এবং গোপালগঞ্জের গোপালগঞ্জ বিল সুপরিচিত উদাহরণ। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিল দেখতে হলে যেতে হবে দক্ষিণ আমেরিকাতে। প্যানটানাল নামের এই জলাভূমির বিস্তৃতি সমগ্র ইংল্যান্ড এর থেকেও বড়! বলিভিয়া, ব্রাজিল, এবং প্যারাগুয়েতে বিছিয়ে থাকা এই জলাভূমির আয়তন বর্ষায় প্রায় চার কোটি একর পর্যন্ত হয় [2]!

খাল হলো মানুষের সৃষ্ট পানির গতিপথ। সভ্যতার সৃষ্টি, বিকাশ, এবং ধরে রাখার জন্য মানুষের খাল বা এই ধরনের কিছুকে বেছে নিতেই হতো। পৃথিবীর সব জায়গায় নদী বা জলাধার থাকবে – এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সভ্যতা এবং উন্নয়ন থেমে থাকে না। তাই প্রায় ৬,০০০ বছর আগে থেকেই মেসোপটেমিয়া (আজকের দিনের ইরাক) কৃষকরা খাল সৃষ্টি করে তাদের কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত পানির জোগান দিতো। তবে সময় যত এগিয়েছে খাল কাটার প্রয়োজনও বদলেছে। কৃষি সংক্রান্ত কাজ ব্যতীতও মালামাল পরিবহন বা বিভিন্ন শহরের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অনেক বিখ্যাত খাল সৃষ্টি করা হয়েছে। পানামা খাল, সুয়েজ খাল, আয়ারল্যান্ডের রয়্যাল খাল এদের সাম্প্রতিক উদাহরণ। চীনের মহাখাল বা দ্য গ্রেট ক্যানেল ইন চাইনা মানবসৃষ্ট দীর্ঘতম খাল। প্রায় ১,৮০০ কিলোমিটার লম্বা [3] এই খাল চীনের বেইজিং শহরকে হাংজু শহর পর্যন্ত যুক্ত করে। এই খাল এতোটাই বড় এবং অর্থনৈতিকভাবে এতোটা তাৎপর্য বহন করে যে ইউনেস্কো এই খালকে একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

হ্রদ, উপহ্রদ

হ্রদ স্থির। এই অপেক্ষাকৃত বড় জলাশয় সাধারণত চারদিক থেকে ভূমি ঘেরা, তাই বৃষ্টি কিংবা পাশ ঘেঁষে যাওয়া নদীর জলধারা হ্রদে পানি সরবরাহ করে। হ্রদের পানি মিষ্টি বা লবণাক্ত – দুটিই হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে, বড় আকারের ভূমিকম্প, শিলাস্তর ফাটল, ভূমিধস, কিংবা স্তরীভূত শিলায় প্রাকৃতিক কারণে ভাঁজ হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয় [4]। তবে মানুষ-নির্মিত হ্রদের সংখ্যাও পৃথিবীতে কম না (যেমন, বাংলাদেশ এর কাপ্তাই-হ্রদ, মিশরের নাসের হ্রদ)। পৃথিবীতে প্রায় তিন কোটির বেশি হ্রদ আছে যার মাঝে শুধু কানাডাতেই আছে বিশ লক্ষের বেশি।

মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদের নাম কাসপিয়ান সাগর বা ক্যাসপিয়ান সী। প্রায় তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই লবণাক্ত হ্রদটি চারদিকে ভূমি দিয়ে ঘেরা এবং সরাসরি কোনো সাগর বা মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত নয়। এই কারণে বিভিন্ন নদী বয়ে এই হ্রদে যখন পানি জমা হয়, তখন হ্রদে খনিজ পদার্থ মিশতে থাকে। পরবর্তীতে পানি বাষ্পীভূত হলেও খনিজ হ্রদেই পড়ে থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে হ্রদের লবণাক্ততা বাড়তে থাকে। একইভাবে জর্ডানে অবস্থিত মৃত সাগর বা ডেড সীও একটি লবণাক্ত হ্রদ [5]।

মিষ্টি পানির হ্রদের মাঝে তালিকায় বিশালতার দিক দিয়ে সর্বপ্রথমে আছে উত্তর আমেরিকার লেক সুপিরিয়র (৮২,১০০ বর্গ কিলোমিটার) এবং আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া (৫৯,৯৪০ বর্গ কিলোমিটার)। লেক সুপিরিয়র এতোটাই বিশাল যে এর অভ্যন্তরের জোয়ার ভাটা এর সাথে থাকা সমুদ্র থেকে ভিন্ন। এছাড়াও, পৃথিবীর বড় বড় হ্রদগুলি অনেক বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় পশুপাখির আবাসস্থল। বিশেষত, লেক ভিক্টোরিয়াকে ঘিরে অসাধারণ একটি বাস্তুসংস্থান এবং জীববৈচিত্র্যের আবাস দেখা যায়। এই হ্রদ জলহস্তী, সিতাতুঙ্গা ও বোহোর হরিণ, ভারভেট বানর, মার্স মঙ্গুজ থেকে শুরু করে প্রায় পাঁচশতাধিক স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, মাছ, এবং পাখি প্রজাতির আবাসস্থল [6]।

তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক হ্রদটি সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে কানাডায়। একটি ছোট দ্বীপ, তাকে ঘিরে একটি হ্রদ, সেই হ্রদকে ঘিরে একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপকে ঘিরে আরেকটি হ্রদ, সেই হ্রদকে ঘিরে আরেকটি দ্বীপ, সেই দ্বীপকে ঘিরে একটি হ্রদ, এবং সেই হ্রদকে বেষ্টন করে একটি দ্বিপ। হ্যাঁ পাঠক, এই চাঞ্চল্যকর দ্বীপ-হ্রদ ব্যবস্থাকে বলে পুনরাবৃত্তিমূলক দ্বীপ বা রিকার্সিভ আইল্যান্ড। মজার ব্যাপার হলো, কানাডা, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, তানজানিয়া, চীনসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে এই ধরনের হ্রদ ব্যবস্থা দেখা যায়।

উপহ্রদ বা লাগুন সাধারণত হ্রদের থেকে ছোট ও অগভীর, এবং সমুদ্র থেকে কোনো পাথুরে জমি দিয়ে আলাদা। উপহ্রদের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো প্রবাল প্রাচীর। সমুদ্রের শক্তিশালী ঢেউ, জোয়ার ভাটার গতিবিদ্যা, এমনি মানুষের নির্মিত বাঁধ এর মাধ্যমেও উপহ্রদ সৃষ্টি হতে পারে। যেহেতু সমুদ্রের কাছাকাছি উপহ্রদ এর অবস্থান, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের পানি বেশ লবণাক্ত। গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ লাগুন হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপহ্রদ [7]। অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থিত এই উপহ্রদটি কয়েকশ কিলোমিটার লম্বা এবং প্রায় ৫০ মিটারের মতো গভীর। এছাড়াও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, তুর্কমেনিস্তান, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, ভারত, ইতালি, জার্মানি, এবং রাশিয়াতে উপহ্রদের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদী, ভূ-গর্ভস্থ পানি

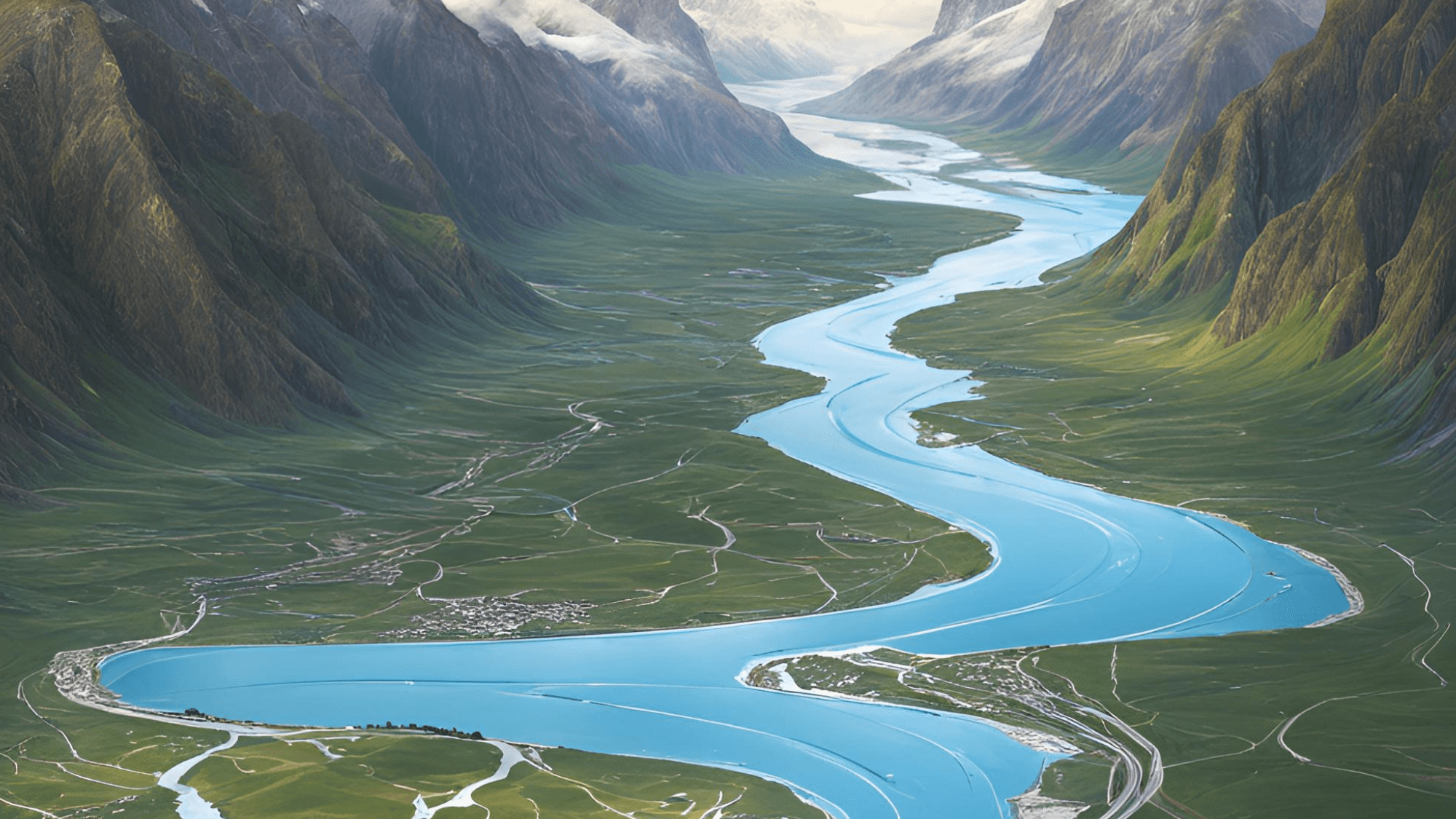

নদী হলো প্রাকৃতিকভাবে বয়ে চলা মিষ্টি পানির প্রবাহ যার অন্তিম গন্তব্য কোনো হ্রদ, বা অন্য কোনো নদী, কিংবা সমুদ্র। নদী উঁচু ভূমি থেকে নীচু জমির দিকে বয়ে যায়, এই চলন সক্রিয়তার প্রধান কারণ হলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল। বাঙালি হিসেবে নদীর সাথে আমাদের সম্পর্ক আজন্ম এবং আমৃত্যু। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গণনা অনুযায়ী আমাদের দেশ এর নদীর সংখ্যা প্রায় ৯০০টি। ছোট ছোট শাখা নদী, উপনদী থেকে শুরু করে, বেশ কয়েকটি বড় নদী জালের মতো বিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ এর বুকে। মজার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের কোনো বড় নদীই বাংলাদেশ এ সৃষ্টি হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সুরমার উৎপত্তিস্থল ভারতে, পদ্মার নেপালে, এবং যমুনার (ব্রহ্মপুত্র) চীনে [8]। তবে এই নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার আগে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে অনেক শাখা নদী সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘকাল ধরে এই শাখা নদীগুলোই গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, আচরণ, মনোবিদ্যা, এবং স্বাস্থ্যের একটি প্রভাবশালী নির্ধারক।

নদী পানিচক্রের অংশ। নদী সৃষ্টির রহস্যও পানি চক্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর উৎপত্তি হিমালয়ের বরফ গলা পানি থেকে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, “নদ” এবং “নদী” এর মাঝে পার্থক্য ভৌগোলিক নয়, বরং ব্যাকরণগত। নদীর নামের শেষে আ-কার বা ই-কার থাকবে, যেমন, পদ্মা, আড়িয়ালখা, যমুনা, মেঘনা, করতোয়া, শীতলক্ষ্যা, তিস্তা, সুরমা, রূপসা, তেতুলিয়া, কর্ণফুলী, পানগুছি, ইছামতী। অন্যদিকে যদি অ-কার দিয়ে নাম শেষ হয় তাহলে তা সাধারণত নদ। যেমন, ব্রহ্মপুত্র, কুমার, ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইত্যাদি (তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন বলেশ্বর নদী, হরিহর নদী, খালদহ নদী ইত্যাদি)।

পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর নাম আমাজন। পেরুর আন্দিজ পর্বত থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকায় (ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া) প্রায় ৩,৯৭৭ মাইল পাড়ি দিয়ে এই নদী রাজসিকভাবে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৬০ লক্ষ ঘন ফুট পানি আটলান্টিক মহাসাগরে আছড়ে ফেলে। পৃথিবীতে যত মিষ্টি পানি প্রবাহিত হয়, তার প্রায় ২০ শতাংশ এর উপর আমাজন নদী কর্তৃত্ব রাখে। একটি মজার তথ্য হলো, এই শক্তিশালী পানির স্রোতের জন্য আমাজন নদীই পৃথিবীর একমাত্র প্রধান নদী যার উপর দিয়ে কোনো সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তবে দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে বৃহত্তম হলো নীল নদ (৪,১৩২ মাইল)। এছাড়া, পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীগুলোর মাঝে যাদের নাম সবার উপরে থাকবে তারা হলো ইয়োলো নদী (৩,৩৯৫ মিল), পারানা নদী (৩,০৩২ মাইল), কঙ্গো নদী (২,৯২০ মাইল), মেকং নদী (২,৭০৩ মাইল), মিজোরি নদী (২,৩৪১ মাইল) ইত্যাদি। উপমহাদেশের বৃহত্তম নদী গঙ্গার দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৫৭০ মাইল।

আমাদের দেখা অতিপরিচিত নদী ছাড়াও আরেক ধরনের ‘নদী’ আছে যারা মাটির নীচ দিয়ে বয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের নিচে সঞ্চিত ও প্রবাহিত এই পানিকে ভূ-গর্ভস্থ পানি বলে। ভূ-গর্ভস্থ পানিও পানিচক্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৃষ্টির পানির একটি বড় অংশ মাটির নিচে একটি শিলাস্তরে জমা হয় [9]। নদীর মতো ভূ-গর্ভস্থ পানি এতো দ্রুত বয়ে যায় না, বরং এর গতি দিনে সর্বোচ্চ কয়েক মিটার পর্যন্ত হয়। বাংলাদেশে ভৌগোলিকভাবে বেশ কম গভীরতায় সুমিষ্ট ভূ-গর্ভস্থ পানি পাওয়া যায় যা ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি এবং উর্বরতার অন্যতম কারণ। ইবনে-বতুতার লেখনিতে আমরা বাংলার কৃষিজমির ঐশ্বর্য সম্পর্কে ধারণা পাই। অতীতের কুয়ার পানি বা সেচকাজ থেকে শুরু করে বর্তমানে গৃহস্থালি, শিল্প উৎপাদন, কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। এই উৎসের পানি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় বাঁধা দুইটি। প্রথমত, অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিচে নেমে যায়, যার ফলে ভূমি ধস বা মাটি দেবে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয়ত, আর্সেনিকের উপস্থিতি। কলকারখানার সংখ্যা এবং তার বর্জ্য প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাওয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, সমুদ্রের লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারণে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এর ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার আরও ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

প্রণালি

প্রণালি দুটি নদী, বা একটি নদী ও সমুদ্র, কিংবা দুটি সমুদ্রের মাঝে ছোট পরিসরে বয়ে যাওয়া পানির প্রবাহ। প্রণালির সংজ্ঞা অনেক সময় খালের সাথে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও মানচিত্রে তাকালে প্রণালিকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু প্রণালি দুইটি ভূমির মাঝের দূরত্ব, তাই অর্থনৈতিকভাবে (সামুদ্রিক পথ) এরা খুবই গুরত্বপূর্ণ। প্রণালি দখলের জন্য ইতিহাসে অনেক যুদ্ধ হয়েছে [10]। কিছু বিখ্যাত প্রণালির উদাহরণ হলোঃ জিব্রাল্টার প্রণালি (ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে প্রাকৃতিকভাবে একত্রিত করেছে), ডোভার প্রণালি (ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে আলাদা করেছে), ফ্রাম প্রণালি (গ্রিনল্যান্ড ও ভালভার্দের মাঝে অবস্থিত যার মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণে বরফ উত্তর মহাসাগর থেকে আটলান্টিকে মিশে) ইত্যাদি।

মোহনা ও বদ্বীপ

মোহনা হলো নদী এবং সমুদ্রের মিলনস্থল। পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর জমিগুলোর একটি হলো মোহনা। এতোটাই যে, মোহনায় প্রতি বছর পৃথিবীর অন্য কোনো ভূ অঞ্চলে চেয়ে বেশি জৈব উপাদান সৃষ্টি হয়। এছাড়া স্বাদু এবং লবণাক্ত দুই প্রকারের পানির মিশ্রণ থাকায় মোহনায় অসাধারণ বাস্তুসংস্থান এবং জীববৈচিত্র্য গড়ে উঠে। তাই এটা অবাক করার মতো বিষয় না যে, বড় বড় মানব সভ্যতা মোহনার হাত ধরেই উঠে এসেছে। সুদূর অতীতে মিশর (নীলনদের মোহনা), ব্যাবীলনিয়ান (ফুরাত নদীর মোহনায়), সিন্ধু সভ্যতা (গঙ্গা-যমুনার উপবাহিকায়) থেকে শুরু করে আজকের বিশ্বেও ৩২ টি বৃহত্তম শহরের মধ্যে ২২ টিই বিভিন্ন সমুদ্রের মোহনায় অবস্থিত। বাংলাদেশ এর উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং সুন্দরবনে বিভিন্ন মোহনার সন্ধান মেলে। এই নদীর মোহনাতেই দীর্ঘদিন ধরে পলি জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে ব-দ্বীপ। অর্থাৎ, ব-দ্বীপ হলো নদীবাহিত মাটি সৃষ্ট দ্বীপ। এই ব্লগ এ আমি মোহনা নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলেছি।

হিমবাহ

এই পর্যায়ে আমাদের মনোযোগ সামান্য ফিরিয়ে নিতে হবে পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে। সূর্যালোক এখানে অপ্রতুল। সারাবছর ধরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে। পানি জমে বরফ হয়ে যায়। হিমবাহ বা গ্লাসিয়ার হলো এই জমে যাওয়া বরফের বিরাট স্তূপ। হিমবাহ কীভাবে সৃষ্টি হয় তা বোঝার সহজ উপায় আছে। মেরু অঞ্চলে শীতে যেই পরিমাণ বরফ জমে, গরমে সেই বরফ সম্পূর্ণ গলে যায় না। যার ফলে বছর শেষে অল্প হলেও বরফের একটি স্তূপ জমা থাকে। বছর ঘুরে আবার শীত আসে। সময়ের সাথে সাথে বরফের স্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সৃষ্টি হয় হিমবাহ। হিমবাহ যে শুধু মেরু অঞ্চলেই সৃষ্টি হয় তা সত্যি নয়। অতি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় হিমবাহ দেখতে পাওয়া সাধারণ ঘটনা। কেননা, অনেক উপরে তাপমাত্রা কম থাকে এবং তুষারপাত বেশি হয়। সময়ের সাথে সাথে সেই তুষার পাহাড়ের চূড়ায় জমা হয়। সৃষ্টি হয় হিমবাহ। মেরু অঞ্চল বাদেও তাই হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ, কলোরাডোর রকি পর্বতমালা, আন্দেজ পর্বতমালা, নিউজিল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালা ইত্যাদিতে বছরজুড়ে হিমবাহ দেখা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অনুসারে পৃথিবীর বিশুদ্ধ পানির প্রায় ৬৮.৭ শতাংশ হিমবাহরূপে জমা আছে। যার ফলে, আমরা বলতে পারি হিমবাহই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশুদ্ধ পানির ভাণ্ডার [11]। তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, সাম্প্রতিক বিশ্বে ঘটে যাওয়া উষ্ণায়ন এর কারণে এই হিমবাহ এর বরফ খুব দ্রুত গলে যাচ্ছে। এই গলে যাওয়া পানি সমুদ্রে জমা হচ্ছে। নাসার এক নতুন গবেষণা অনুযায়ী, শুধু এন্টার্কটিকাতেই প্রতি বছর প্রায় ১৫০ বিলিয়ন টন হারে হিমবাহের বরফ গলে যাচ্ছে। অন্যান্য অঞ্চলের জন্যেও গলে যাওয়ার হারটা প্রায় একই, যা সত্যিই আশঙ্কাজনক।

উপসাগর, সাগর, মহাসাগর

ধীরে ধীরে আমরা বিপুল পরিমাণ পানির রাজ্যে প্রবেশ করছি। আমাদের বই এর মহানায়ক সমুদ্রে প্রবেশের আগে আমাদের আগে উপসাগর দেখে নেয়া উচিত। উপসাগর হচ্ছে তিনদিক থেকে ভূমি দিয়ে ঘিরে থাকা একটি জলাধার। বাকি এক ভাগ সমুদ্রে উন্মুক্ত। যেমন, বঙ্গোপসাগর। এর পশ্চিমে ভারত, উত্তরে বাংলাদেশ, পূর্বে বাংলাদেশ-মিয়ানমার এবং সবশেষ দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। তবে এই উপসাগরের পানির গভীরতা, আয়তন এবং বিস্তৃতি যখন অনেক বড় হয়, তখন তাকে গালফ বলা হয়। পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশটির বেশি গালফ আছে। তবে তার মাঝে সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত পারস্যের গালফ। অবারিত মুক্তা, ঝিনুক, মৎস্য চারণক্ষেত্র, প্রবাল প্রাচীর, এবং অন্যান্য মৌলিক সামুদ্রিক সম্পদের অগাধ ভাণ্ডারের জন্য মানব সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে পারস্য সাম্রাজ্য দরিদ্রতার ছোঁয়া খুব কমই দেখেছে [12, 13]। এছাড়া মেক্সিকো, ওমান, গুয়েনার গালফও সামুদ্রিক ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত।

সাগর বা সমুদ্র সম্পর্কে বিজ্ঞান ব্লগে আমি এখন পর্যন্ত অনেক লেখালেখি করেছি, আগ্রহী পাঠকরা তাই চাইলে আমার বিজ্ঞান ব্লগ প্রোফাইলে ঘুরে আসতে পারেন। তবে সধারণ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে মহাসাগর (ocean) হলো সুবিশাল বিস্তীর্ণ লবণাক্ত জলাধার এবন সমুদ্র বা সাগর (sea) হলো তাদের একটি ছোট অংশ, যেমন ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ চায়না সাগর, আরব সাগর, বেরিং সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, ফিলিপাইন সাগর, ইত্যাদি। অন্যদিকে, পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগরের নাম যথাক্রমে প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, উত্তর, ও দক্ষিণ মহাসাগর। কখনো উত্তাল তরঙ্গের ঊর্মিমালী, কখনো প্রশান্ত সূর্যের আলোর ঝিলমিল পানির স্রোত – এই জলাধার যেন আক্ষরিক অর্থেই জীবন্ত। ইতিহাস বলে, কৌতূহলী মানুষের জন্য সমুদ্র সবসময়ই ছিল এক আদর্শ খেলাঘর। সহস্র বছর ধরে মানুষ সমুদ্রকে জয় করার যে চেষ্টা করেছে – তা এখনো সফলকাম হয়নি।

ইতিহাসের প্রাক্কাল থেকেই অসংখ্য সমুদ্রাভিযান ও সমুদ্র পরিভ্রমণের দলিল আমাদের ধারণা দেয় কতটা উৎসর্গের সাথে, কতটা গভীরভাবে মানুষ সমুদ্রকে বোঝার চেষ্টা করেছে। তাইতো সহস্র বছরের লোককথায় এবং ঘটে যাওয়া ঘটনায় সমুদ্রের গল্প। নূহ নবীর মহাপ্লাবন, মুসা নবীর সমুদ্রকে দুই ভাগ করে ফেলা, লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির মাঝে দেয়াল সৃষ্টি, গভীর সমুদ্রের অকল্পনীয় অন্ধকারময়তা, কিংবা ভবিষ্যৎ সমুদ্র বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার শপথসহ কোরআন শরিফে ত্রিশের বেশি সংখ্যক আয়াতে যেমন সাগরের কথা বর্ণিত আছে, তেমনি সাগরের উপাখ্যান আছে নর্স মিথোলজি, কিংবা কাশ্মীরি কবি সোমদেবের একুশ হাজার শ্লোকের কথাসরিৎসাগরে এবং হিন্দু ধর্মের বিষ্ণু পুরাণে ক্ষীর সাগর (প্রশান্ত মহাসাগর) থেকে লক্ষ্মীর উৎপত্তি বর্ণনায়। এই বিপুল জলের ভাণ্ডার যেন আমাদেরকে যেমন খুশি প্রভাবিত করার সমগ্র অধিকার তার কাছেই গোপন রেখে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র-

[1] Smith, Lincoln. “The Great Pond Ordinance-Collectivism in Northern New England.” BUL Rev. 30 (1950): 178.

[2] Boin, Marcos Norberto, et al. “Pantanal: the Brazilian wetlands.” The Physical Geography of Brazil: Environment, Vegetation and Landscape (2019): 75-91.

[3] Tan, Xuming, et al. The Technical History of China’s Grand Canal. World Scientific, 2019.

[4] Davis, William Morris. “The classification of lakes.” Science 241 (1887): 142-143.

[5] Niemi, Tina M., Zvi Ben-Avraham, and Joel Gat, eds. The Dead Sea: the lake and its setting. No. 36. Oxford University Press, 1997.

[6] Witte, Frans, J. H. Wanink, and M. Kishe-Machumu. “Species distinction and the biodiversity crisis in Lake Victoria.” Transactions of the American Fisheries Society 136.4 (2007): 1146-1159.

[7] Bell, P. R. F. “Eutrophication and coral reefs—some examples in the Great Barrier Reef lagoon.” Water Research 26.5 (1992): 553-568.

[8] Islam, Abu Reza Md Towfiqul, et al. “Co-distribution, possible origins, status, and potential health risk of trace elements in surface water sources from six major river basins, Bangladesh.” Chemosphere 249 (2020): 126180.

[9] Attard, Guillaume, et al. “Impact of underground structures on the flow of urban groundwater.” Hydrogeology journal 24.1 (2016): 5.

[10] O’Callaghan, Joseph F. The Gibraltar Crusade: Castile and the Battle for the Strait. University of Pennsylvania Press, 2011.

[11] Jansson, Peter, Regine Hock, and Thomas Schneider. “The concept of glacier storage: a review.” Journal of Hydrology 282.1-4 (2003): 116-129.

[12] Pazira, Abdol R., Hadis Salehi, and R. Obeidi. “Identification and investigation of species diversity and richness of the Gastropoda in intertidal zone of Bushehr Port coastal area (the Persian Gulf waters).” Iranian Journal of Fisheries Sciences 18.2 (2019): 355-370.

[13] Potter, Lawrence G., ed. The Persian Gulf in History. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Leave a Reply