অ্যান্ট-ম্যান ওরফে পিঁপড়া-মানব হিসেবে অপরাধীদের সাথে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইে নামা কিংবা কমিউনিস্ট গুপ্তচরদের বন্দি করার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগের আগ পর্যন্ত ডক্টর হেনরি পিম ছিলেন নিছকই একজন গতানুগতিক বিজ্ঞানী। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বায়োকেমিস্ট বা প্রাণরসায়নবিদ। মার্ভেল ইউনিভার্সের খানিকটা ব্যতিক্রমী এই সুপারহিরো চরিত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল দ্য ম্যান ইন দ্য অ্যান্ট হিল কমিক বইতে। সেখানে প্রথমেই তাকে সংগ্রাম করতে দেখা যায় যে কোন বিজ্ঞানীর ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্ন– নিজের পছন্দসই বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন যোগাড়ের প্রাণান্তকর চেষ্টা– এর বিরুদ্ধে। পিমের স্বপ্নের প্রজেক্ট ছিল মিনিচুরাইজেশন বা ক্ষুদ্রকরণ প্রযুক্তির গুপ্তকৌশল খুঁজে বের করে। অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের পোশন বা সিরাম তৈরি করা, যা কিনা নিমিষেই বস্তুর আকার বহুগুণে সংকুচিত করতে সক্ষম। এটি শরীরে প্রবেশ করলেই স্বাভাবিক উচ্চতার মানুষ রাতারাতি রূপান্তরিত হবে নিজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণে। তবে এই সময়ে দেহের অন্য সকল ভৌত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অটুট থাকবে।

সত্যি এমন পোশন তৈরি করা সম্ভব হলে নিঃসন্দেহে সেটির ব্যবহারিক প্রয়োগ হবে সীমাহীন। কিন্তু তারপরেও কেন যেন ডক্টর পিমের সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা আইডিয়াটিকে খুব একটা পাত্তা দিতে রাজি ছিলেন না। এটিকে অসম্ভব আখ্যা দিয়ে রীতিমত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করেন তারা। আবার, অনেকে ডক্টর পিমকে অন্য কোন প্র্যাক্টিক্যাল প্রজেক্টে মনোযোগ দেয়ার পরামর্শ বিনামূল্যে বিলাতে শুরু করেছিলেন। প্রিয় পাঠক, কমিক বইয়ের গন্ডি ছাপিয়ে বাস্তব পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলেও এমন ঘটনার হরহামেশাই দেখা মিলে। নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় বা পরীক্ষাগারগুলোতে বিজ্ঞানীরা গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণের বেলায় কখনোই পূর্ণ মাত্রার স্বাধীনতা ভোগ করেন না। দু’একটা ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সব সময় নিছক কৌতূহল মেটানোর গবেষণাকে বাস্তুবমুখী প্রজেক্টের কাছে হার মানতে হয় ।

যা-ই হোক, কমিক বইয়ের পাতায় নাছোড়বান্দা ডক্টর পিম কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফলতার দেখা পেয়েছিলেন। তার হাত ধরেই আবিষ্কৃত হয় পরম কাঙ্ক্ষিত সেই ম্যাজিক পোশন। আর তাতেই বদলে যায় সবকিছু। জন্ম হয় নতুন এক সুপারহিরোর। এই ঘটনার পেছনেও অবশ্য মূল কলকাঠি নেড়েছিল ল্যাবরেটরিতে ঘটে যাওয়া এক ছোট্ট দুর্ঘটনা।১ ভুলক্রমে নিজের তৈরি পোশনের ছোঁয়ায় ডক্টর সাহেব সেদিন পরিনত হয়েছিলেন নিজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণে। অতঃপর ঘটনাক্রমে তিনি জড়িয়ে পড়েন পিঁপড়ার ঢিবির গহিন গোলকধাঁধায় এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানে। এখান থেকেই হয়তো তার সুপারহিরো নাম, ‘অ্যান্ট-ম্যান’-এর উৎপত্তি। ভিন্ন ধারার গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছিল আরেকটি জাদুকরী পোশন, গ্রোথ সিরামের বদৌলতে। এটি ব্যবহারে পুনরায় স্বাভাবিক মানুষের আকৃতি ফিরে পান ডক্টর হেনরি পিম। স্বরূপে ফিরেই অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসেন তিনি। বিন্দুমাত্র দেরি না করে উভয় ধরনের পোশন বেসিনে ঢেলে দেন। সেই সাথে ইহজন্মে এদেরকে কখনোই পুনরায় ব্যবহার না করার কঠিন শপথ নেন তিনি। এখন থেকে কেবল গতানুগতিক ‘প্র্যাক্টিক্যাল’ প্রজেক্ট নিয়েই কাজ করার দৃঢ় সংকল্পও করেন। অবশ্য ভৌত বৈশিষ্ট্য অটুট রেখে ইচ্ছামাফিক বস্তুকে ছোট-বড় করার চেয়েও বাস্তববাদী প্রজেক্ট আর কি হতে পারে, তা কমিক বইয়ের লেখকরাই হয়তো ভালো বলতে পারবেন!

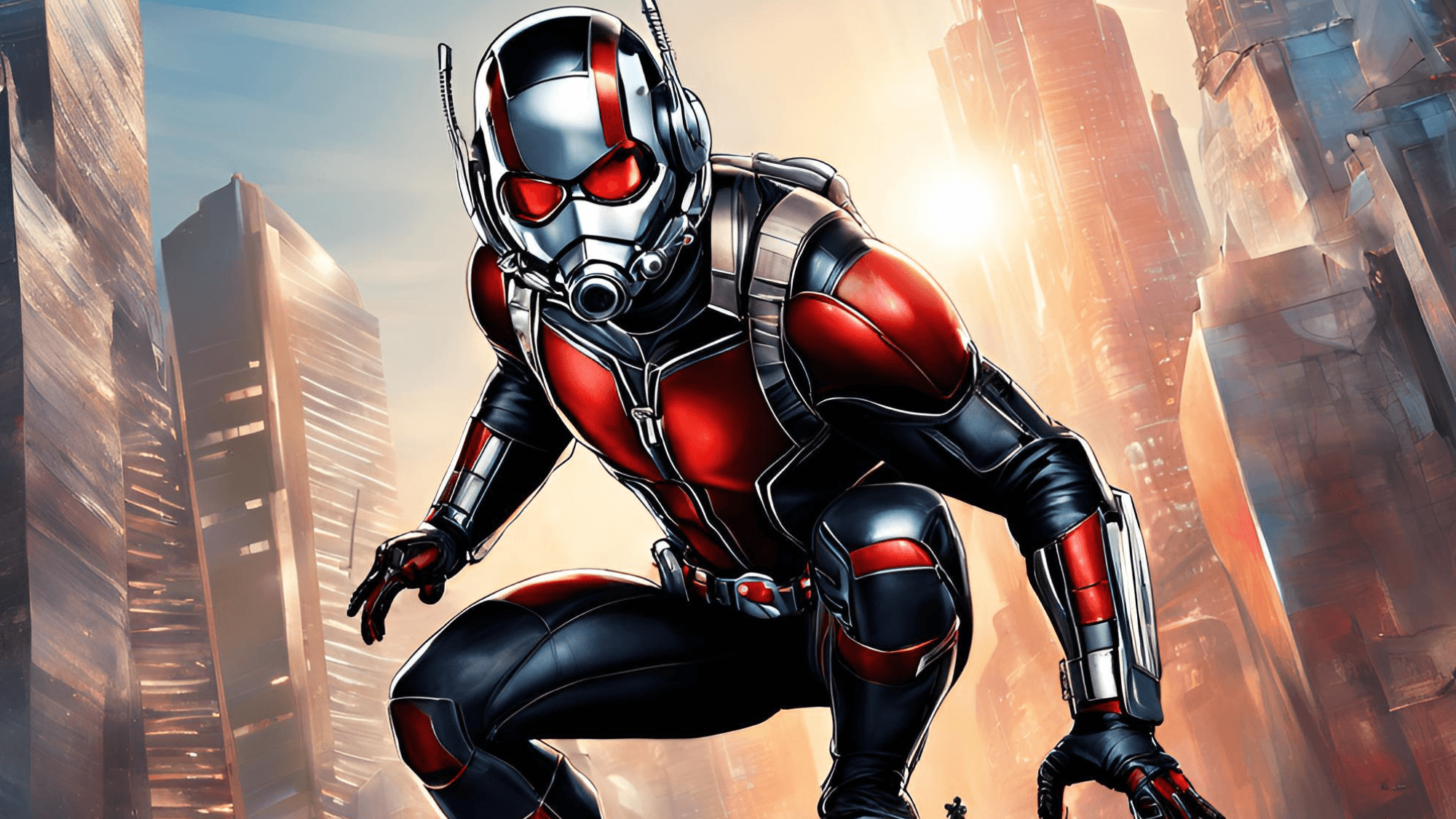

ডক্টর হেনরি পিমের ধনুক ভাঙ্গা পণ খুব বেশি দিন স্থায়ি হতে দেয়া হয়নি। দ্য ম্যান ইন দ্য অ্যান্ট হিল বইয়ের বিক্রির তথ্য হাতে আসতে শুরু করতেই নড়েচড়ে বসেন মার্ভেল কমিকসের কর্তাব্যক্তিরা। পাঠকের তুমুল আগ্রহের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে অচিরেই অবসর ভেঙ্গে ফেরানো হয় এই সুপারহিরোকে। দ্য রিটার্ণ অফ দ্য অ্যান্ট-ম্যান বইতে ডক্টর পিমকে আবারও তৈরি করতে দেখা যায় সেই পোশন দুটিকে। আসন্ন অভিযানের জন্য এবারে অবশ্য বেশ আটঘাট বেঁধে প্রস্তুত করা হয় তাকে। লাল-কালো রঙের মিশেলে তৈরি জাম্পস্যুট এবং পিঁপড়াদের সাথে যোগাযোগে সক্ষম এমন এক কিম্ভুতকিমাকার হেলমেট মাথায় চাপিয়ে ডক্টর সাহেব তখন পরিণত হন পুরোদুস্তর এক সুপারহিরোতে। অতঃপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন ছিঁচকে চোর বা কমিউনিস্ট স্পাই থেকে শুরু করে অদ্ভুতুড়ে এলিয়েন বা ভয়ংকর সব সুপারভিলেনদের শায়েস্তা করার কাজে!

২৭-১, ২৭-২ দ্য ম্যান ইন দ্য অ্যান্ট হিল এবং দ্য রিটার্ণ অফ দ্য অ্যান্ট-ম্যান বইয়ের কভার পেইজ।

একটা সময় ছিল যখন বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের মাঝে ব্যবধান ছিল দিবালোকের মতই স্পষ্ট। কিন্তু আধুনিক যুগে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ছোঁয়ায় এদের মধ্যকার সীমারেখা যেন ক্রমেই অদৃশ্য হতে বসেছে। অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস, যথাযথ সময় পরে আপাতদৃষ্টিতে কল্পবিজ্ঞানের যে কোন অসম্ভব আইডিয়াই বাস্তব হয়ে ধরা দিবে মানুষের কাছে। উদাহরণ হিসেবে রোবটদের কথাই ভাবুন। এই যন্ত্রমানবদের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রিক পুরাণে। কামারশালার দেবতা হেফাস্টাসের ধাতুর তৈরি বেশ কয়েকজন সাহায্যকারী ছিল। এরা দেবতার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো। অর্থাৎ ‘রোবট’ শব্দটা শুনলে যে ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে, তার প্রায় সব মৌলিক উপাদানই উপস্থিত ছিল এদের মধ্যে। এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। হাজারো চেনা-অচেনা স্বপ্নদ্রষ্টার নিরলস পরিশ্রমে পুরাণের গন্ডি পেরিয়ে একটু একটু করে বাস্তবতার পথে অগ্রসর হয়েছে যান্ত্রিক সহকারীর ধারণা।

মাঝে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ‘গ্র্যান্ড মাস্টার অফ সায়েন্স ফিকশন’ খ্যাত লেখক আইজ্যাক আসিমভের সৃষ্ট অনবদ্য সব কল্পগল্পের সুবাদে নতুন মাত্রা পায় রোবটিক্স। তিনটি আইন দ্বারা শৃঙ্খলিত অবিকল মানুষের মতন দেখতে অতি উন্নত রোবটদের রোমাঞ্চকর নানান অভিযাত্রা তুমুল জনপ্রিয়তা পায় সর্বমহলে। তখন থেকেই যেন সত্যিকার অর্থে ধীরে ধীরে ধূসর হতে শুরু করেছিল রোবট নিয়ে বিজ্ঞান ও কল্পবজ্ঞানের মাঝের সীমারেখা। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা আসিমভের কল্পনাপ্রসূত হিউম্যানয়েড রোবট এখনও তৈরি করতে না পারলেও, খুব বেশি যে পিছিয়ে আছেন, তা বলা যাবে না। বর্তমানে ঘরে-বাইরে সর্বত্র হরেক রকম রোবটের অবাধ বিচরন। এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলোর ক্লান্তিহীন শ্রমে শিল্প কারখানার চাকা যেমন অবিরত ঘুরাছে, ঠিক তেমনি মানুষের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে এরা অংশ নিচ্ছে নানান প্রাত্যহিক কাজে। সহজ করে তুলেছে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ।

সিনেমার রূপালি পর্দার কল্পবিজ্ঞান থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠা প্রযুক্তির সংখ্যাও কিন্তু নেহাত কম নয়। ষাটের দশকে বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন টিভি সিরিজ স্টার ট্রেক-এ দেখানো হাতের মুঠোয় এঁটে যাওয়া যোগাযোগ যন্ত্রগুলো এখন আর অসম্ভব কল্পনা নয়। বরং আমরা এদের প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করছি। এরা পরিচিত মোবাইল ফোন নামে। ঝকঝকে ছবি তোলার সুবিধা এবং ইন্টারনেট সংযোগসহ বর্তমানের স্মার্ট মোবাইল ফোনগুলো যেন হার মানিয়েছে তৎকালীন সময়ের লেখকদের সবচেয়ে উর্বর কল্পনাকেও! সেই একই টিভি সিরিজের আরেক অদ্ভুত আইডিয়া, পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্টের দেখাও মিলবে এই যন্ত্রগুলোতে। ফ্ল্যাট প্যানেল টিভি থেকে শুরু করে মাইক্রোওয়েভ ওভেন বা মানবদেহের গহিনে দেখার এমআরআই যন্ত্র– স্টার ট্রেক সিরিজে উপস্থাপিত আরও অনেক আইডিয়াকেও বর্তমানে বাস্তবে রূপদান করতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন।

যা-ই হোক, আইজ্যাক আসিমভের অন্যতম বিখ্যাত ও ব্যতিক্রমী কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ-এর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত সিনেমা সর্বপ্রথম মুক্তি পায় ১৯৬৬ সালে। অ্যান্ট-ম্যান কমিকের মতই এটির কাহিনীও আবর্তিত হয় মিনিচুরাইজেশন প্রযুক্তি ঘিরে। সেটিতে দেখা যায়, বিশেষ উপায়ে একদল অসীম সাহসী ডাক্তার ও তাদের বহনকারী সাবমেরিনকে সংকুচিত করে রূপান্তরিত করা হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার সমান আকারে। অতঃপর তাদেরকে প্রবেশ করানো হয় ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত এক হতভাগ্য বিজ্ঞানীর শরীরের রক্তনালীতে। এই দলটির উদ্দেশ্য মূল ছিল, রক্তে ভেসে ভেসে এক সময়ে মস্তিস্কে পৌঁছে যাওয়া এবং সেখানে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত সরিয়ে বিজ্ঞানী সাহেবের প্রাণ রক্ষা করা। বলা বাহুল্য, রোগীর মস্তিস্কে রক্ত এমন জায়গায় জমাট বেঁধেছিল, যেখানে গতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে পৌঁছানো পুরোপুরি অসম্ভব। সিনেমাটি শুরুর ঠিক আগে পর্দায় কতগুলো লাইন ভেসে উঠতে দেখা যায়। সেগুলোর বংলা অনেকটা এই রকম—

এই সিনেমাতে আপনাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে কেউ এখন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি। খানিক পরে আপনি যা প্রত্যক্ষ করতে চলেছেন, তা এখনও কোন মানবচক্ষু অবলোকন করেন নি। অবশ্য এই পৃথিবীতে, যেখানে হয়তো অচিরেই চন্দ্রাভিযান সত্য হয়ে ধরা দিবে এবং যেখানে চারপাশে প্রতিনিয়ত অসম্ভব সব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেখানে কোন একদিন (হতে পারে আগামীকালই) আজকের প্রত্যক্ষ করা অদ্ভুত ঘটনাবলী সত্যি সত্যি ঘটতেও পারে!

সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার মাত্র বছর তিনেকের মাথায় মানুষ সত্যি সত্যি চাঁদের বুকে পদচিহ্ন এঁকেছিল। সেটাই শেষবার নয়। নানান প্রয়োজনে আরও বেশ কয়েকবার মানুষ সেখানে গিয়েছে এবং মিশন সম্পূর্ণ করে নিরাপদে ফিরেও এসেছে। বর্তমানে এই নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশিকে ছাড়িয়ে আরও দূর-দূরান্তে পাড়ি জমানোর দ্বারপ্রান্তে আমরা। এমনকি ভিনগ্রহে বসতি স্থাপনের কথাও ভাবা হচ্ছে জোরেসোরে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, যেখানে টাইম ট্রাভেল বা সময় পরিভ্রমণকেও পুরোপুরি বাতিলের খাতায় নিশ্চিন্তে ফেলে রাখা যাচ্ছে না। পদার্থবিদরা মাঝে-মধ্যেই বনেদি জার্নালগুলোতে এ বিষয়ক নানান সম্ভাবনাময় তত্ত্ব হাজির করছেন। ঋণাত্মক শক্তি ব্যবহার করে টাইম মেশিন বানানো তেমনই একটি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ঋণাত্মক শক্তিকে ওয়ার্মহোল মেকানিক্সের সাথে সমন্বিত করে এক সময়ে হয়তো ওয়ার্প স্পিড তথা আলোর চেয়েও দ্রুত বেগে পরিভ্রমণ সম্ভব হবে!

এতসব বৈপ্লবিক অগ্রগতির ভিড়ে মিনিচুরাইজেশন প্রশ্নে এখন পর্যন্ত কোন সুখবর নেই বিজ্ঞানীদের কাছে। বিজ্ঞান যেন আটকে আছে সেই ষাটের দশকেই। ইচ্ছেমাফিক বস্তুর আকার তারতম্য করতে আমরা এখনও অপারগ। কল্পবিজ্ঞান বইয়ের পাতায় অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় ধরে রাজত্ব করে চলা এই আইডিয়াটির বাস্তবে রূপদান থেকে বিজ্ঞানীরা যোজন যোজন দূরে। এটির সাথে তুলনায় টাইম ট্রাভেল বা ওয়ার্প স্পিড যেন হাত ছোঁয়ার দূরত্বে! যা-ই হোক, এখন প্রশ্ন হলো, ঠিক কি কারণে বস্তুর মিনিচুরাইজেশন অদ্যবধি অধরা? কোন অজানা প্রতিবন্ধকতা লুকিয়ে রয়েছে এই প্রযুক্তি অর্জনের পথে?

টীকা

১. সুপারহিরো কমিক বইয়ের মূল চরিত্রগুলোর সাথে দুর্ঘটনার যেন নিত্য সখ্যতা। এদের অধিকাংশই অতিমানবীয় ক্ষমতা লাভ করে কোন না কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মাধ্যমে। অবশ্য দুর্ঘটনা থেকেই যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে মন্দ কী!

বি. দ্র. লেখাটির ২য় পর্ব আসবে।

Leave a Reply