সৈয়দ ইমাদ উদ্দিন শুভ

%22%20transform%3D%22translate(2.3%202.3)%20scale(4.5664)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23c6c6c6%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-32.91974%20-1.67476%201.3689%20-26.90757%202.2%204.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-.67002%2063.98012%20-135.4016%20-1.41797%20162.7%2033.6)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23fff%22%20d%3D%22M271%2041L-16%2058l95-74z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23dfdfdf%22%20cx%3D%2222%22%20cy%3D%224%22%20rx%3D%2215%22%20ry%3D%2213%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

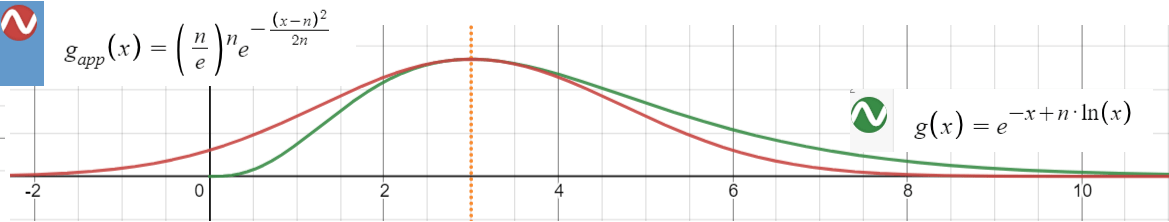

ফ্যাক্টোরিয়াল আর স্টার্লিং এর এপ্রক্সিমেশন

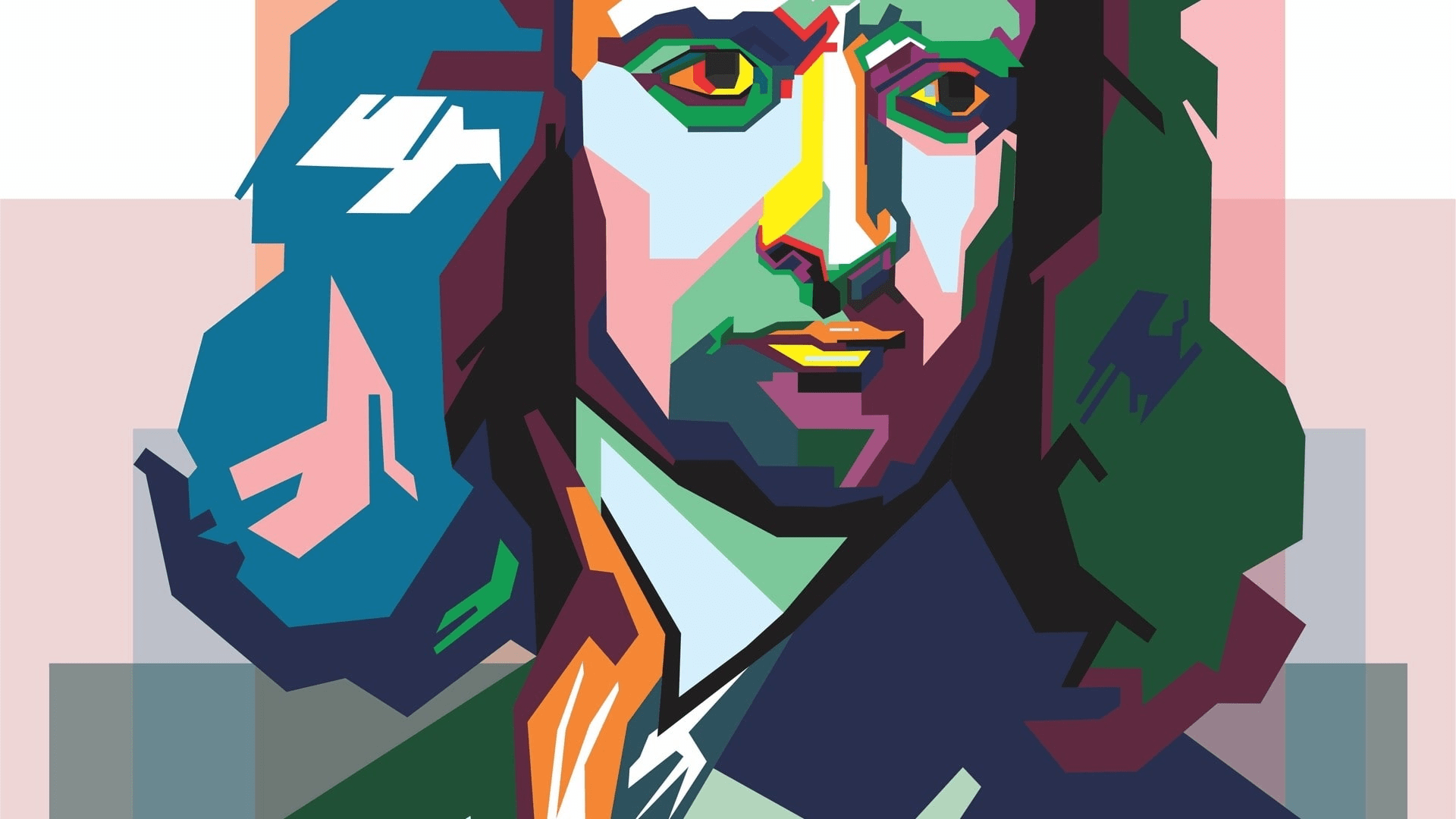

ধরা যাক, আপনার কাছে n টি আলাদা রঙের বল আছে। আপনি এদেরকে কতভাবে এক লাইনে সাজাতে পারেন? এই সহজ প্রশ্নটির উত্তর হলো n! যাকে আমরা পড়ি n ফ্যাক্টোরিয়াল। উদাহরণস্বরূপ, লাল (R), কালো (B), সাদা (W) এই তিন রঙের বল থাকলে আমরা RBW, RWB, BRW, BWR, RWB, RBW এই ছয় উপায়ে এদের এক লাইনে সাজাতে পারি।…

%22%20transform%3D%22translate(1.3%201.3)%20scale(2.69531)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23311900%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(5.23623%20-168.4697%2045.85194%201.42513%201.6%2059)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231b669d%22%20cx%3D%22118%22%20cy%3D%2216%22%20rx%3D%2218%22%20ry%3D%2238%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23182900%22%20cx%3D%22228%22%20cy%3D%2210%22%20rx%3D%2231%22%20ry%3D%2229%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23002f67%22%20cx%3D%22155%22%20cy%3D%22126%22%20rx%3D%22110%22%20ry%3D%22110%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট এবং তার রকমভেদ

গণিতে প্রচুর পরিমাণে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়, আমরাও আমাদের কথার মাঝে প্রচুর কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করি। যেমন, ‘যদি আজ বৃষ্টি নামে তবে বাংলাদেশ জিতে যাবে’, ‘যদি কোন আয়তের দুটি সন্নিহিত বাহু সমান হয় তবে এটি একটি বর্গ’। আমরা উদাহরণগুলো থেকে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের কিছু বৈশিষ্ট্য খেয়াল করি- প্রতিটি স্টেটমেন্টের গঠন এরকম: ‘যদি Statement1 তবে Statement2’ (‘If…

%22%20transform%3D%22translate(1%201)%20scale(1.95313)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23333%22%20d%3D%22M110%20136h5v3h-5z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23010101%22%20cx%3D%2298%22%20cy%3D%22145%22%20rx%3D%2213%22%20ry%3D%2228%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23070707%22%20d%3D%22M111%20134h13v2h-13z%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23010101%22%20d%3D%22M131%20120.4l-8.6-9-8%2026.8%2053.7%2046z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স পর্ব-২: গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশন ও স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

আগের পর্বে আমরা নিউটনের গতিসূত্র কীভাবে আসলো, সূত্রগুলো কখন খাটে এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এটা দেখেছি যে নিউটনের সূত্রগুলো একটা বিশেষ ফ্রেমে খাটে, যাদের ইনারশিয়াল ফ্রেম বা গ্যালিলিয়ান ফ্রেম বলা হয়। আজকে আমরা এই বিশেষ ফ্রেম নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করবো। আর এর সাথে আমরা আজকে স্পেসটাইম ডায়াগ্রামের সাথে পরিচিত হবো। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স সিরিজের শেষের…

%22%20transform%3D%22matrix(7.5%200%200%207.5%203.8%203.8)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fdfbfb%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(15%20-152.2%2020)%20scale(43.25053%20192.13697)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%232f2d2d%22%20cx%3D%22150%22%20cy%3D%22115%22%20rx%3D%2270%22%20ry%3D%2270%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23f6f4f4%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(174.6%20121%2015.3)%20scale(25.08965%20142.37475)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23555%22%20cx%3D%2280%22%20cy%3D%22125%22%20rx%3D%2235%22%20ry%3D%2290%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স পর্ব-১: নিউটনের গতিসূত্রের ইতিহাস

আমরা স্কুলে ক্লাস নাইনে ওঠার পরপরই নিউটনের গতিসূত্রের সাথে পরিচিত হই। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica বইতে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনটি গতিসূত্র প্রকাশ করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি ঘটনা। নিউটনের তিনটি গতিসূত্রই মূলত বিন্দু ভর (point mass) এর জন্য। বিন্দু ভর মানে এর কোন সাইজ নেই, এটি একটি বিন্দু যার ভর…

%22%20transform%3D%22translate(1.6%201.6)%20scale(3.125)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-254.02965%20-22.22471%202.21915%20-25.36505%20150.4%2014.6)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23d7d7d7%22%20cx%3D%22133%22%20cy%3D%2274%22%20rx%3D%2256%22%20ry%3D%2256%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-18.94668%20-20.06451%2065.03097%20-61.40797%2047.3%200)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-21.98897%2024.68376%20-103.62839%20-92.31498%20241.6%2040)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

অসীম ধারার গল্প

নবম দশম শ্রেণীতে আমাদের অসীম ধারার সাথে পরিচয় ঘটে। বিশেষ করে গুণোত্তর ধারার সাথে পরিচয় হওয়ার দিন কয়েক পরেই আমরা শিখি যে ,$$ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots \cdots = 1$$ সাধারণভাবে এটা আমরা গাণিতিকভাবে মেনে নেই, কিন্তু কেনো অসীম পর্যন্ত নিয়ে সমষ্টি $1$ পাওয়া যায়, তা বোঝার চেষ্টাও করি না।দেখা যাক আমরা…

%22%20transform%3D%22translate(1.6%201.6)%20scale(3.125)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(94.2%2047.2%2083.8)%20scale(29.19333%2062.23519)%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M76.8%2055.5l6.4-45.6%20104%2014.6-6.4%2045.6z%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23262626%22%20d%3D%22M227%2054l44%20103-287-72z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23242424%22%20cx%3D%2246%22%20cy%3D%2232%22%20rx%3D%2235%22%20ry%3D%22255%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

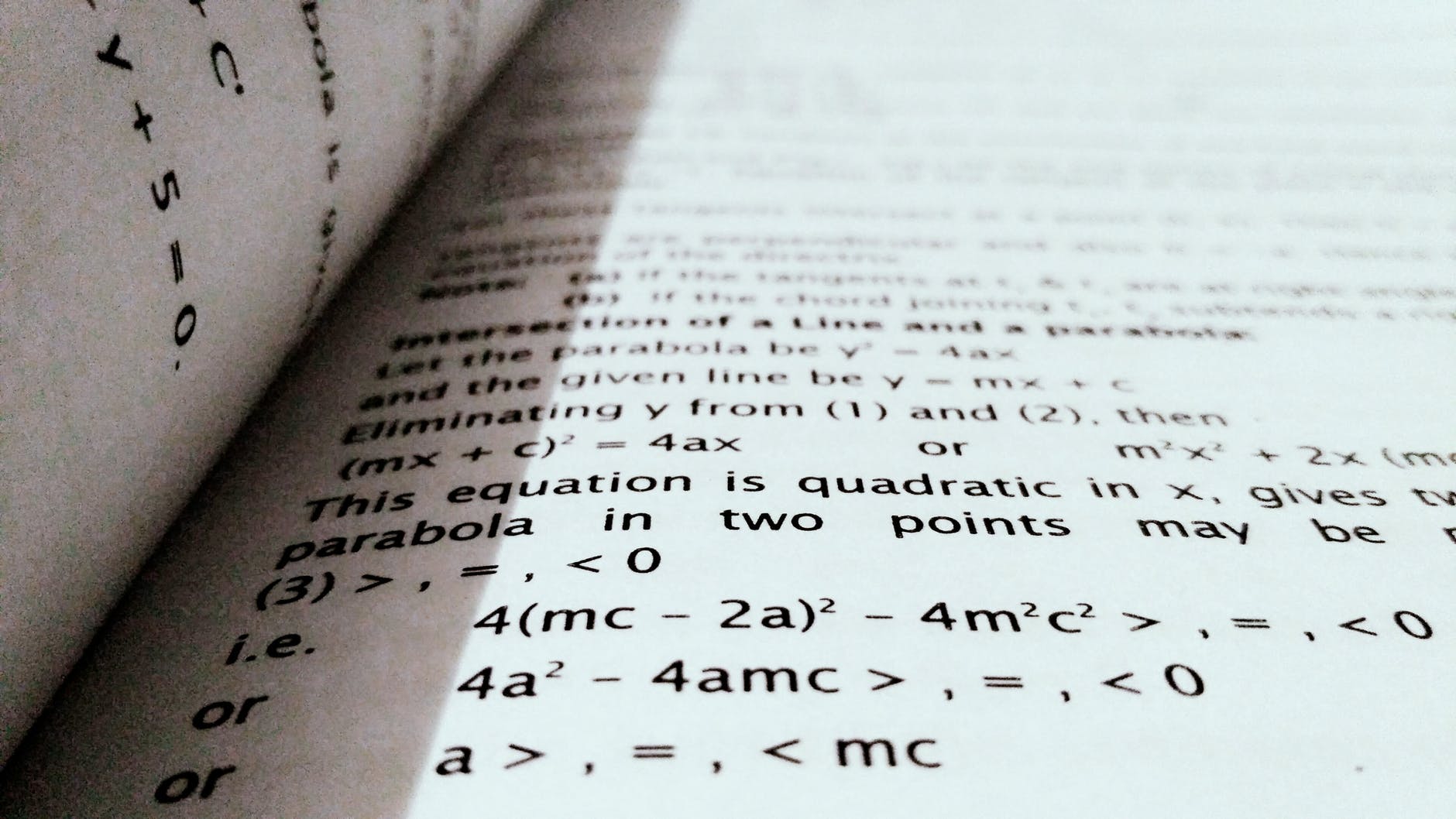

এক চলকবিশিষ্ট বহুপদীর উৎপাদকে বিশ্লেষণ

এক চলক বিশিষ্ট বহুপদী হল বীজগাণিতিক রাশি, যার প্রতিটি পদ C.xⁿ আকারের। যেখানে , n∈ℤ+, আর C হল ধ্রুব। আমার আলোচনায় n≤4 থাকবে আর C পূর্ণসংখ্যা। বহুপদীতে সসীম সংখ্যক পদ থাকবে। একটি পদ থাকলেও বহুপদী হয়। উদাহরণস্বরূপ, 2x³-3 একটি বহুপদী, এর দুটি পদ 2x³ এবং -3 বহুপদীর উৎপাদকে বিশ্লেষণ হল বহুপদীকে একাধিক বহুপদীর গুণফল আকারে…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23252525%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-151.7%20150.3%20271.8)%20scale(424.61861%20885.46853)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-163%20742%20231.3)%20scale(577.35324%201533.28435)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231d1d1d%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(20.3%20-2928%20645.6)%20scale(184.81763%20439.71695)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%238f8f8f%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-1078.7348%20484.86327%20-89.67545%20-199.51197%2047.4%20202.3)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

কথা ছাড়া প্রমাণ: গণিতের সৌন্দর্য

গণিত এক অবাক করা সুন্দরী। এর প্রতিটি বাঁকে রয়েছে অপূর্ব এক মায়া। আজ আমরা গণিতের এক ধরনের প্রমাণের কথা বলব, যার জন্য কোন কথার প্রয়োজন হয় না। শুধু ছবি থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়! সমীকরণের যদি প্রয়োজন হয়ও তবুও তা মাত্র কয়েক লাইন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এ ধরনের প্রমাণ আমাদের শেখায় কীভাবে গণিতকে অনুভব…

%22%20transform%3D%22matrix(4%200%200%204%202%202)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(245.95825%2011.1689%20-1.4719%2032.41376%20127.9%2013.4)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23141414%22%20cx%3D%2265%22%20cy%3D%22135%22%20rx%3D%2290%22%20ry%3D%2284%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231b1b1b%22%20cx%3D%22247%22%20cy%3D%22162%22%20rx%3D%2230%22%20ry%3D%2288%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20cx%3D%22164%22%20cy%3D%2210%22%20rx%3D%22254%22%20ry%3D%2216%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

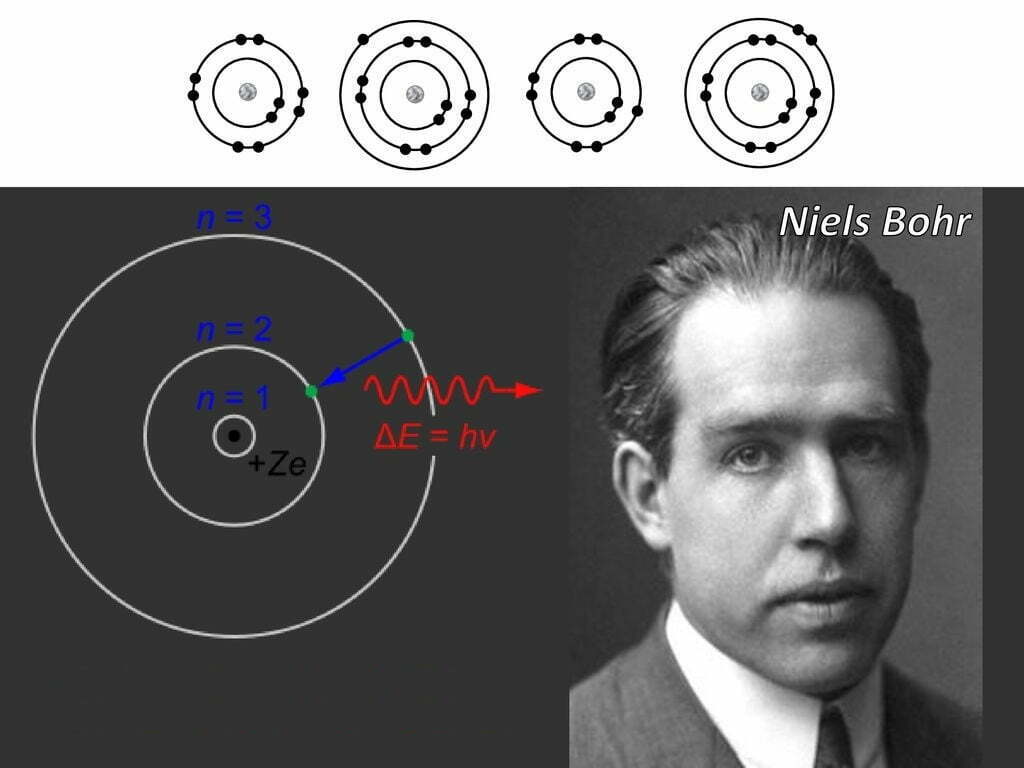

বোর মডেলের অন্তরালে

বোরের পরমাণু মডেলে পরমাণুতে ইলেক্ট্রন কিছু নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে। বোর জানতেন যে রাদারফোর্ডের তত্ত্ব ব্যার্থ হয় ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বক তত্ত্বের আঘাতে। বোর নিজেও এর সমাধানের পথ খুঁজে পান নি। তখন তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ইলেক্ট্রন ঐসকল কক্ষপথে থাকার সময় শক্তি শোষণ বা বর্জন করে না। কেনো করে না? তার উত্তর ছিল – পরমাণু জগতে নাকি তড়িৎচুম্বক…

%22%20transform%3D%22translate(.7%20.7)%20scale(1.48438)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23d7d46f%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-20.7014%20122.0238%20-61.71338%20-10.46971%2065%20177.5)%22%2F%3E%3Cellipse%20cx%3D%22215%22%20cy%3D%22230%22%20rx%3D%2287%22%20ry%3D%2287%22%2F%3E%3Cellipse%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(3.53863%20-38.69167%2084.32512%207.71213%20214%2023)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%236261e6%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(41.17405%2030.25818%20-27.588%2037.54059%20211.2%2099.5)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

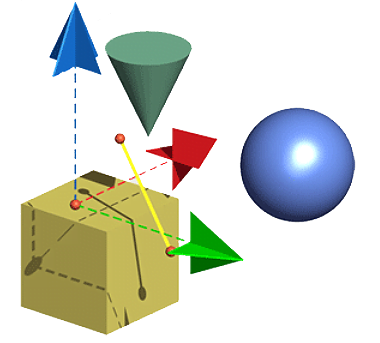

ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির কিছু প্রাথমিক আলোচনা

জ্যামিতি গণিতের অত্যন্ত পুরোনো একটি শাখা। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০০ এর আগেও জ্যামিতির ব্যবহার ছিল। প্রথমদিকে জ্যামিতির ব্যবহার ছিল মূলত ভূমি পরিমাপে। কিন্তু আস্তে আস্তে এর বিকাশ ঘটে। প্রথমেই এক্ষেত্রে চলে আসে ইউক্লিডের নাম, যদিও ইউক্লিড একা এই জ্যামিতির প্রণেতা নন, পিথাগোরাস,আর্কিমিদিস, ব্রহ্মগুপ্ত, টলেমি প্রমুখের নামও জড়িয়ে আছে এতে। তবে ইউক্লিডই সর্বপ্রথম The elements এ এসব লিপিবদ্ধ…