রসায়ন

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-563.9128%20-258.8083%2088.8424%20-193.57712%201097%20680.3)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M561.8%20378.2l168.9%20859.2L33%201362.3z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23aeaeae%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(306.65947%20-69.1087%2046.62692%20206.89995%201229.6%201180.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ebebeb%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-80.5%20672.5%20-607.7)%20scale(311.26626%201814.17429)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

পরমাণুর আভ্যন্তরীন মহাবিশ্বে ভ্রমণ-১৬

অধ্যায়-৩ : ইলেক্ট্রনঅনুচ্ছেদ-৬: তরঙ্গ ও কণা যদি আলো কোয়ান্টাম হিসেবে বিরাজিত থাকে এবং যদি প্রতিটি কোয়ান্টাম স্থানের মধ্য দিয়ে পৃথকভাবে গতিপ্রাপ্ত হয় তাহলে কোয়ান্টাম একটি কণার মতোই আচরণ করে। সেই কারণে কোয়ান্টামকে কণাধর্মী একটি নামও প্রদান করা হয়। ইলেক্ট্রনের নামের সাথে মিল রেখে অধিকাংশ কণাই নামের শেষে ‘অন’ প্রাপ্ত হয় এবং এই বিবেচনায় ১৯২৮ সালে…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23318393%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-78.05026%20192.2146%20-290.8678%20-118.10917%20401.2%20382)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(213.05365%20-115.3089%20504.46381%20932.08639%20990.2%20165.6)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff3f3%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-17.5302%20121.6512%20-1049.00813%20-151.16438%20600.6%2038.3)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-151.74477%20533.8403%20-123.06895%20-34.9825%20965.9%20512.9)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

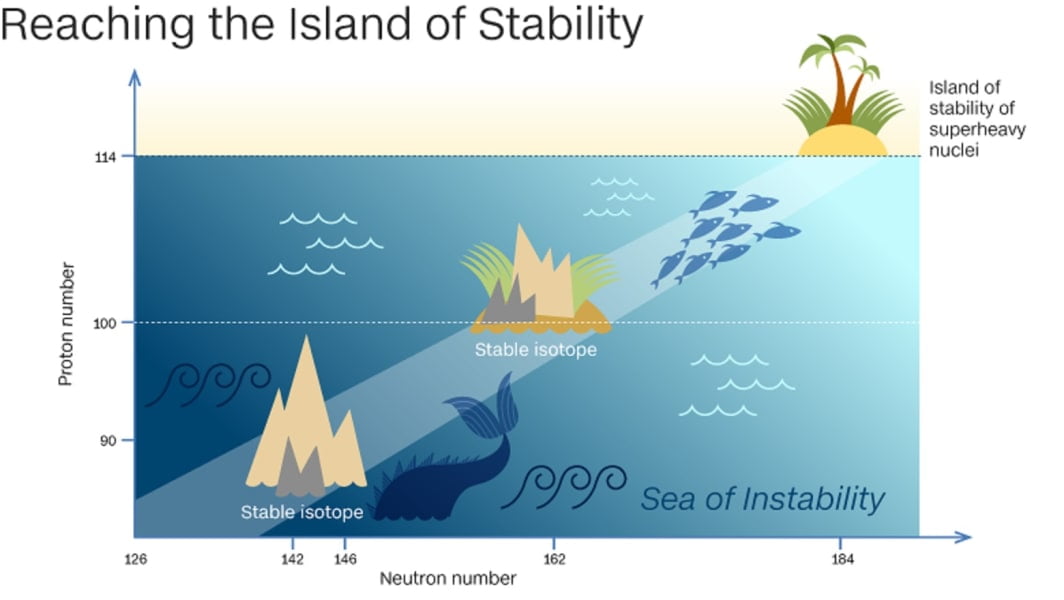

আইল্যান্ড অফ স্ট্যাবিলিটি কি

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলসমূহকে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পর্যায়বৃত্ততা অনুযায়ী সাজানোর জন্য পর্যায় সারনির উদ্ভব। মেন্ডেলিভ তার পর্যায় সারনি তৈরি করেছিলেন মৌলের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী। বর্তমানে ব্যবহিত পর্যায় সারনির মূলভিত্তি, মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা। পর্যায় সারনির এরকম পরিবর্তন সত্ত্বেও এর অন্যতম ত্রুটি, “একই মৌলের একাধিক আইসোটোপের সহ-অবস্থান” -র সমাধান হয়নি। এরকম আরও বিভিন্ন…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-563.9128%20-258.8083%2088.8424%20-193.57712%201097%20680.3)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M561.8%20378.2l168.9%20859.2L33%201362.3z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23aeaeae%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(306.65947%20-69.1087%2046.62692%20206.89995%201229.6%201180.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ebebeb%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-80.5%20672.5%20-607.7)%20scale(311.26626%201814.17429)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

পরমাণুর আভ্যন্তরীন মহাবিশ্বে ভ্রমণ-১৫

অধ্যায়-৩ : ইলেক্ট্রনঅনুচ্ছেদ-৫: ইলেক্ট্রন এবং কোয়ান্টাম ১৯০২ সালে ফিলিপ লেনার্ড আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া নিয়ে গবেষনা করেন। তিনি দেখাতে সক্ষম হলেন যে বিভিন্ন ধাতু থেকে উৎসরিত ইলেক্ট্রনের ধর্ম সর্বদাই মিলে যায়। অন্য ভাবে বলা যায়, যদিও প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের পরমাণু বিদ্যমান আছে কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এক ধরনের ইলেক্ট্রনই ধারন করে। বিজ্ঞানীরা সর্বদা সরলতা পছন্দ করেন এটি বিবেচনা…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-563.9128%20-258.8083%2088.8424%20-193.57712%201097%20680.3)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M561.8%20378.2l168.9%20859.2L33%201362.3z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23aeaeae%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(306.65947%20-69.1087%2046.62692%20206.89995%201229.6%201180.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ebebeb%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-80.5%20672.5%20-607.7)%20scale(311.26626%201814.17429)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

পরমাণুর আভ্যন্তরীন মহাবিশ্বে ভ্রমণ-১৪

অধ্যায়-৩ : ইলেক্ট্রনঅনুচ্ছেদ-৪: ইলেক্ট্রন এবং পরমাণু এটি পরিস্কার যে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ইলেক্ট্রনকে ভরযুক্ত পদার্থ হিসেবে কল্পনা করা যায়। মনে করি, আমরা বিদ্যুতের প্রাথমিক অবস্থার গবেষনা নিয়ে চিন্তা করছি যখন আমরা দেখেছিলাম কাচদন্ডের সাথে অ্যাম্বারের ঘর্ষনের মাধ্যমে কিছুটা তড়িৎচার্জ উৎপন্ন হয়। এটি কি এই কারনে নয় যে ইলেক্ট্রন যে বস্তুকে ঘষা হয় সে বস্তু থেকে…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-563.9128%20-258.8083%2088.8424%20-193.57712%201097%20680.3)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M561.8%20378.2l168.9%20859.2L33%201362.3z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23aeaeae%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(306.65947%20-69.1087%2046.62692%20206.89995%201229.6%201180.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ebebeb%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-80.5%20672.5%20-607.7)%20scale(311.26626%201814.17429)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

পরমাণুর আভ্যন্তরীন মহাবিশ্বে ভ্রমণ-১৩

অধ্যায়-৩ : ইলেক্ট্রনঅনুচ্ছেদ-৩: এক্স রে আগের অধ্যায়ে আমি উল্ল্যেখ করেছিলাম তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ অতিবেগুনীর সীমা ছাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে আরো ক্ষূদ্রতর তরঙ্গের দিকেও আবিষ্কৃত হয়। এই বিষয়ে আমি সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করিনি তবে এখন আলোচনা করার সময় চলে এসেছে। ১৮৯০ এর দশকে জার্মান পদার্থবিদ উইলহেম কোনার্ড রন্টজেন (Wilhelm Konrad Roentgen, ১৮৪৫-১৯২৩) তাঁর নিজস্ব স্বকীয় পন্থায় ক্যাথোড রে নিয়ে…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-563.9128%20-258.8083%2088.8424%20-193.57712%201097%20680.3)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M561.8%20378.2l168.9%20859.2L33%201362.3z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23aeaeae%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(306.65947%20-69.1087%2046.62692%20206.89995%201229.6%201180.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ebebeb%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-80.5%20672.5%20-607.7)%20scale(311.26626%201814.17429)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

পরমাণুর আভ্যন্তরীন মহাবিশ্বে ভ্রমণ-১২

অধ্যায়-৩ : ইলেক্ট্রনঅনুচ্ছেদ-২: ক্যাথোড রশ্মির কণিকা তড়িৎক্ষেত্রের উপস্থিতিতে একটি চার্জযুক্ত কণিকা কী পরিমান বেঁকে যাবে তা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর: কণিকাকর্তৃক পরিবাহিত চার্জের আকার, যে গতিতে কণিকা ভ্রমন করে এবং কণিকার ভর। চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতেও চার্জযুক্ত কণিকার বিচ্যুতি এই তিনটি বিষয়েরই উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা তড়িৎক্ষেত্রের চেয়ে ভিন্ন ঢংএ। থমসন যদি দুই ধরনের…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-563.9128%20-258.8083%2088.8424%20-193.57712%201097%20680.3)%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23b2b2b2%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20d%3D%22M561.8%20378.2l168.9%20859.2L33%201362.3z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23aeaeae%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(306.65947%20-69.1087%2046.62692%20206.89995%201229.6%201180.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ebebeb%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-80.5%20672.5%20-607.7)%20scale(311.26626%201814.17429)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

পরমাণুর আভ্যন্তরীন মহাবিশ্বে ভ্রমণ-১১

অধ্যায়-৩ : ইলেক্ট্রনঅনুচ্ছেদ-১: তড়িৎ বিভাজন তড়িৎ বিষয়ক প্রাথমিক পরীক্ষা-নীরিক্ষাগুলো খুব অল্প বৈদ্যুতিক চার্জের উপর করা হয়েছিলো। তবে ১৭৪৬ সালে ডাচ পদার্থবিদ পিটার ভন মুশানব্রক (Pieter van Musschenbroek, ১৬৯২-১৭৬১) যখন লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন তখন লেইডেন জার নামক একটি জিনিস উদ্ভাবন করেছিলেন যা বিপুল পরিমান চার্জ জড়ো করতে পারে। চার্জ যতো বেশী জড়ো করা হবে ততোই…

%22%20transform%3D%22translate(1.4%201.4)%20scale(2.8125)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23349f7b%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-49.48457%20-21.10696%2034.20154%20-80.18439%20136.3%2037.8)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231c010a%22%20cx%3D%226%22%20cy%3D%22159%22%20rx%3D%2246%22%20ry%3D%22202%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231c010a%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(137.26294%20-193.14772%2033.98012%2024.14841%20215%20159)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23444142%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-19.08789%2043.31245%20-20.29893%20-8.94578%2058.3%2072.5)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

বৃষ্টির পেছনের বিজ্ঞান [৪] (শেষ পর্ব)

তৃতীয় পর্বের পর থেকে। শেষ গল্প: বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রস্তুতি কর্মশালা শুরু হয়েছে মে মাসে। সে উপলক্ষে বিজ্ঞান-প্রেমী স্বেচ্ছাসেবীদের দেশের বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়েছে। স্কুলে স্কুলে প্রস্তুতি কর্মশালার একটিভেশনের কাজে আমাদের এলাকায় এসেছিলেন আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ভাই [আমি উনাকে ভাই বলে ডাকি]। কাজ শেষে বিকেলে আমরা তিতাস নদীর পারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আর যাওয়া মাত্রই আকাশ কালো…

%22%20transform%3D%22translate(1.4%201.4)%20scale(2.8125)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23349f7b%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-49.48457%20-21.10696%2034.20154%20-80.18439%20136.3%2037.8)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231c010a%22%20cx%3D%226%22%20cy%3D%22159%22%20rx%3D%2246%22%20ry%3D%22202%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231c010a%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(137.26294%20-193.14772%2033.98012%2024.14841%20215%20159)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23444142%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-19.08789%2043.31245%20-20.29893%20-8.94578%2058.3%2072.5)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

বৃষ্টির পেছনের বিজ্ঞান [১]

“মেঘ মাদলে ভরা বাদলেবরষা বুঝি আসে ওই।জল বরণে তৃষিতমন ভিজিয়ে হাসে ওই।” বৃষ্টি : মেঘ মাদলে ভরা বাদলে বৃষ্টির সৌন্দর্যের দিক থেকে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মত ভাগ্যবান মানুষ মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সব দেশে তেমন বৃষ্টি হয় না। প্রায় দেশেই তুষারপাত হয়। বরফে ঢাকা, কিংবা মাইলের পর মাইল মরুভূমি। আবার সব দেশে টিনের চাল নেই। বাংলাদেশের মানুষদের জন্য আশ্চর্য এক সমাবেশ ঘটেছে ফোটায় ফোটায় বৃষ্টি আর টিনের চাল। ঝমঝম…