বিগব্যাঙ। বিখ্যাত একটি তত্ত্ব। বিজ্ঞানে সর্বাধিক উচ্চারিত শব্দগুলোর একটি। শুধু তাই না, পৃথিবীর সবচাইতে ভুল ভাবে বোঝা বিষয়গুলোরও একটি হলো বিগব্যাঙ। বিগব্যাঙ সম্পর্কে আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো নাম শুনেই যথাযথ সম্মান জানিয়ে দুরে থাকি। কিংবা, এমন কিছু আবছা ধারনা রাখি যা আসলে ভুল, মহাভুল।

আমারা যেই মহাবিশ্বে বাস করি তার কিভাবে উৎপত্তি হলো? মহাবিশ্বের সৃষ্টির আগে কি ছিল? এই প্রশ্ন মানুষ অনেক আগে থেকেই করে আসছে। পাঠক, আপনি কি মনে করেন যে বিগব্যাঙ তত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর দেয়? যদি এরকমটাই ভেবে থাকেন তাহলে এখনই এ ধারণাটা মাথা হতে ঝেড়ে ফেলে দিন! আসলে এই মহাবিখ্যাত তত্ত্বটির মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই। এই তত্ত্ব আরো যে সব চিরায়ত, অবাক করা প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে না সেগুলো হলো:

=> কি, কিংবা কোন শক্তি মহাবিশ্বের উৎপত্তির সূচনা করেছিলো? বিগব্যাঙ নয়, ইনফ্লুশন থিউরী এর একটি ব্যাখ্যা দেয়।

=> বিগব্যাঙের আগে কি ঘটেছিলো?

=> মহাবিশ্বের বাইরে কি আছে?

=> মহাবিশ্বের আকৃতি কেমন? এ বিষয়টি অনেক তত্ত্বই ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বিগব্যাঙ তত্ত্ব এ সম্পর্কে কিছু বলে না।

আসলে বিগব্যাঙ তত্ত্ব হলো একটি ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যার বিষয় – কিভাবে আমাদের নিজস্ব মহাবিশ্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ঘন ও উত্তপ্ত অবস্থা হতে আজকের এই দশায় গড়ে উঠলো। বিগব্যাঙ তত্ত্বই কেবল একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, আরো ব্যাখ্যা আছে। এদের মধ্যে বিগব্যাঙ তত্ত্বই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ বিগব্যাঙ তত্ত্ব এমন কিছু ভবিষদ্বানী করেছিলো যা এখন প্রমাণিত। তবে বিগব্যাঙ এখনও অনেক পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

বিগব্যাঙ কি কোন বিষ্ফোরণ?

না। বিগব্যাঙ কোন বিষ্ফোরণ নয়। অনেকে এভাবে ভাবেন যে বিগব্যাঙ এক আদি সময়ে মহাবিশ্বের সকল বস্তু আর শক্তি এক বিন্দুতে সংকুচিত ছিল। তার পর এ বিন্দু বিষ্ফোরিত হয়ে বস্তুগুলো চারপাশের স্থানে ছিটকে যায়। এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব গড়ে ওঠা শুরু করে।

বিষয়টা আসলে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিগব্যাঙ নিয়ে যে কোন আলোচনার সময় আমাদের যে শব্দটির দিকে সবচাইতে খেয়াল করতে হবে তা হলো সম্প্রসারণ, বিষ্ফোরণ নয়। এ তত্ত্ব বলে স্থান তার মাঝে যা আছে তার সব কিছু নিয়েই সম্প্রসারিত হচ্ছে। সকল বস্তু এই স্থানের মধ্যে ছিল – তারা একে অপর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

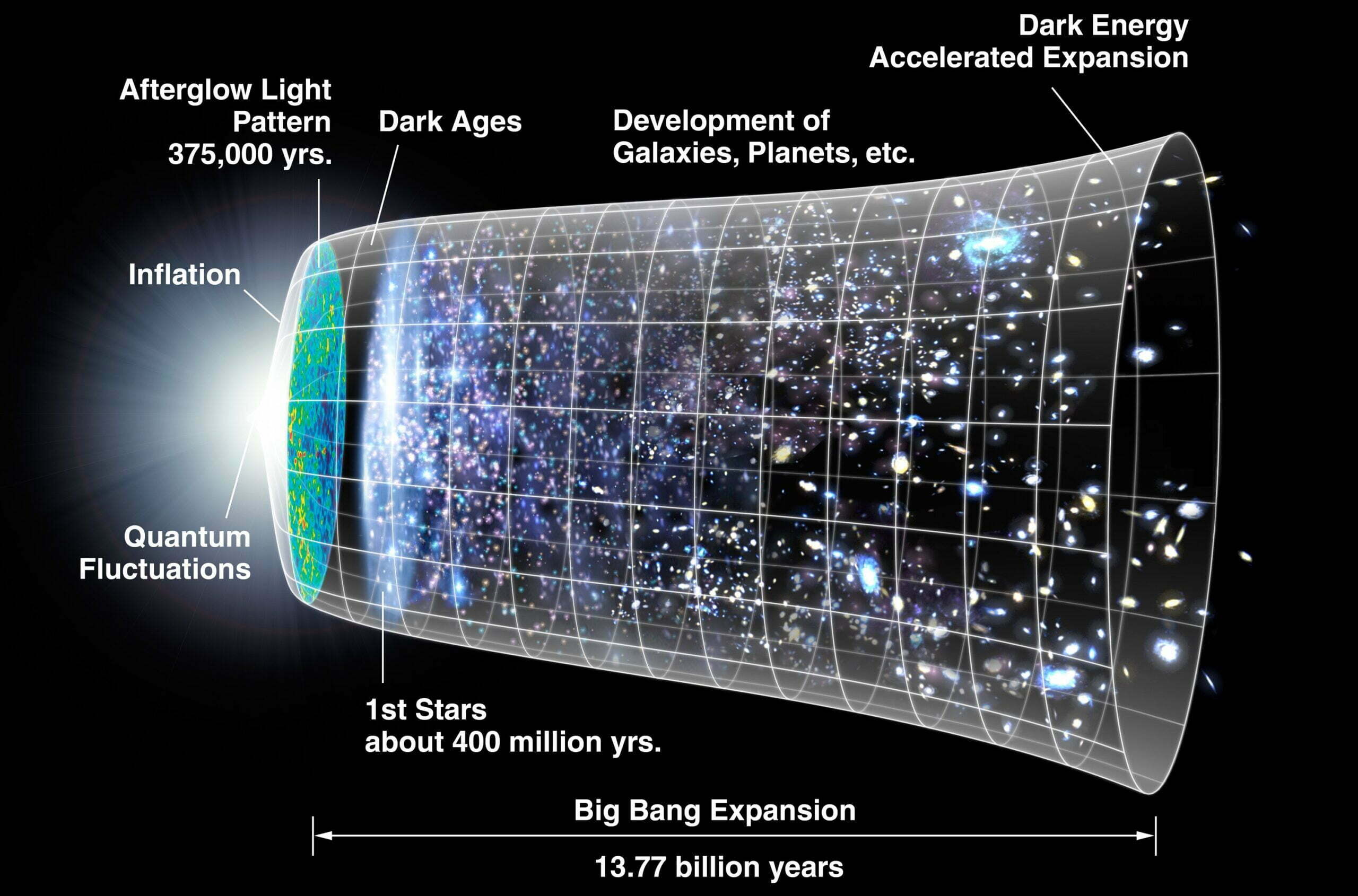

এ দুটি ধারণার মাঝে পার্থক্য কোথায়? বিগব্যাঙ মহাবিশ্বের পদার্থ এবং শক্তি চারপাশের স্থানে ছিটকে পড়ে নি। বরং স্থান, তার মাঝে পদার্থ ও শক্তি নিয়ে প্রসারিত হয়েছে। যদিও বিগব্যাঙ তত্ত্বের কিছু বিবৃতি (রূপ/ভার্সন) বলে যে বিগব্যাঙ অত্যন্ত দ্রুতগতির সম্প্রসারণ – তারপরেও তা সাধারণ ধারণামতে কিন্তু ঠিক বিষ্ফোরণ নয়। নিচের ছবিটা লক্ষ্য করুন-

আজ যখন আমরা মহাকাশের দিকে তাকাই, দেখি বিভিন্ন গ্রহ, অজস্র তারা, গ্যালাক্সি এবং তাদের মাঝে বিস্তীর্ণ স্থান। এই বিস্তীর্ণ স্থান দিয়ে তারা আলাদা আলাদা ভাবে আছে। বিগব্যাঙ আদি মুহূর্তে সকল বস্তু, শক্তি আর স্থান এক শুণ্য আয়তনের কিন্তু অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট এক বিন্দুতে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে বলেন সিঙ্গুলারিটি।

যত দোষ নামের

এই যে বিগব্যাঙ তত্ত্ব নিয়ে ভুল ধারণা – এর জন্য আমরা কাকে দোষ দিতে পারি? আসলে দোষ দেওয়া উচিত এই তত্ত্বের নামটিকেই। বিগব্যাঙ শাব্দিক অর্থ হলো বিশাল গন্ডগোল! আর এ নামের এমন মহিমা হলো যে শুনলেই মনে হয় ব্যাপক বিষ্ফোরণ! এই নামটি দিয়েছিলেন স্যার ফ্রেড হয়েল। তিনি মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে স্থির একটি মহাবিশ্বের নকশা দিয়েছিলেন। এ নকশায় সময়ের যে কোন বিন্দুতে মহাবিশ্ব একই রকম থাকে (আইনস্টাইনও প্রথমে স্থির মহাবিশ্বের মডেলে বিশ্বাস করতেন)। স্বাভাবিকভাবেই বিগব্যাঙ হলো এই ধারণার উল্টো। তিনি ১৯৪৯ সালে বিবিসি প্রচারিত থার্ড প্রোগ্রাম নামক অনুষ্ঠানে নতুন এই তত্ত্বকে একটু হেয় করতেই বিগব্যাঙ নামটি দেন। পরবর্তীতে তিনি অনেকগুলো বক্তৃতায় এ নামটি ব্যবহার করেন এবং এ নামটিই পরবরর্তীতে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

গণিত পরীক্ষার চালাকি

স্কুলের সেই চতুর ছেলের গল্প বলি। গণিত পরীক্ষা চলছে। ভালোভাবেই দিচ্ছিলো পরীক্ষাটা। হঠাৎ একটা অঙ্ক সে মেলাতে পারছিলো না – কোথায় যেন একটা ঝামেলা হচ্ছে। অঙ্কটা তার অপরিচিত নয়। উত্তরটা ছিলো জানা। সে এখন একটা ছোট্ট চালাকি করতে পারে। অঙ্কটার শেষে কোনমতে বসিয়ে দিতে পারে সঠিক উত্তরচি। আশা করা যায়, পরীক্ষকের চোখে চালাকিটা ধরা পড়বে না।

অনেকটা কাছাকাছি কাজ করেছিলেন আইনস্টাইন। বিগব্যাঙ নিয়ে করেছিলেন একটি ভুল। চলুন সেই গল্প শোনা যাক।

আইনস্টাইনের ভুল

বিজ্ঞানী হাবল বিগব্যাঙকে একটি তাত্ত্বিক রূপ দেন। তার সমসাময়িক অনেকেই এই তত্ত্ব নিয়ে বিশাল দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন আইনস্টাইন।

আইনস্টাইন ভাবতেন, মহাবিশ্ব স্থির। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরুতে মহাবিশ্ব যেমন ছিলো, এখনোও ঠিক তেমনই আছে। আর বিগব্যাঙ তত্ত্ব বলে যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আইনস্টাইনের বিখ্যাত একটি তত্ত্ব সাধারণ আপেক্ষিকতা। তিনি আশা করতেন, এই তত্ত্ব তাকে মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা দেবে। এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ করার পর তিনি বিশ্মিত হয়ে গেলেন। এই তত্ত্ব বলছিলো, মহাবিশ্ব স্থির নয়। হয় তা সম্প্রসারিত অথবা সংকুচিত হচ্ছে। এই গাণিতিক উপসংহার ছিলো তার স্হির মহাবিশ্ব ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ।প্রথমে এই উপসংহার তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই এই বিরোধিতা নিরসনের জন্য তিনি একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক (কসমোলজিকাল কন্সট্যান্ট) প্রস্তাব করেন। এই ধ্রুবক গাণিতিকভাবে তার তত্ত্ব আসে না। অনেকটা জোড় করেই এই ধ্রুবকটিকে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সাথে যুক্ত করা হয়। এর ফলে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সাথে স্হির মহাবিশ্ব মডেলের বিরোধ মিটে যায়।

অবশ্য পরবর্তীতে যখন হাবলের তত্ত্ব স্বীকৃত হলো, আইনস্টাইন মেনে নিলেন যে তিনি ভুল করেছেন। মহাবিশ্ব আসলেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। তার নিজের তত্ত্বই বিগব্যাঙের পক্ষে যায়। তিনি যে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের প্রস্তাবনা করেছিলেন, তা আসলে ভুল ছিলো।

মহাবিশ্বের বিকাশ ব্যাখ্যা করার জন্য বিগব্যাঙ তত্ত্বই একমাত্র নয়। আরো অনেকগুলো মডেল মহাবিশ্বের বিকাশ ব্যাখ্যা করে। তবে তাদের কোনটিই বিগব্যাঙ তত্ত্বের মতো জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত নয়। এরকম কয়েকটি মডেলের নাম শোনা যাক:

ক) স্টেডি স্টেট ইউনিভার্স। এই তত্ত্ব বলে যে মহাবিশ্বের ঘনত্ব অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে একই রকম থাকে। সম্প্রসারণের সাথে সাথে ব সমানুপাতিক হারে মহাবিশ্ নতুন বস্তু তৈরি করে। এ কারণে মহাবিশ্বের ঘনত্বের কোন পরিবর্তন হয় না।

খ) বিগ বাউন্স তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব ধারাবাহিকভাবে সম্পসারিত হয়। তার পর একসময় সে সংকুচিত হওয়া শুরু করে। তারপর আবার সে সম্পসারিত হয়। আমাদের মহাবিশ্ব এইরকম সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে তৈরি হওয়া অনেকগুলো মহাবিশ্বের একটি।

গ) একপাইরোটিক তত্ত্ব বলে আরো একটি মডেল আছে। এই তত্ত্বটি বলে যে আমাদের মহাবিশ্ব চতুর্থ মাত্রায় দুইটি ত্রিমাত্রিক জগতের পারস্পারিক সংঘর্ষের ফলাফল! এই তত্ত্ব বিগব্যাঙের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। একটা সময় পর মহাবিশ্ব বিগব্যাঙ প্রদর্শিত পথে বিকশিত হয়।

তথ্যসূত্র

http://science.howstuffworks.com/dictionary/astronomy-terms/big-bang-theory.htm

Leave a Reply