লেখাটি বিবিসি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি লেখার অনুবাদ।

প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষের দুধ খেতে পারার কথা নয়। আপনার পূর্বসূরীদেরও না। মাত্র ৯০০০ বছর আগে থেকে একজন প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষ দুধ খেয়ে হজম করতে পারছে, অসুস্থ না হয়েই। শিশুরা সবসময়েই এটা করতে পারতো, কিন্তু যখন থেকে আমরা দুগ্ধখামার শুরু করেছি কেবলমাত্র তখন থেকেই প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষ দুধ হজমের ক্ষমতা অর্জন করেছে। এমনটা দেখা গিয়েছে যে যেসব সংস্কৃতির মানুষ দুগ্ধখামার তৈরি করেছিল এবং নিয়মিত দুধ পান করেছিল তাদের দেহে অন্য এলাকার মানুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় ল্যাকটোজ হজম বা সহ্য করার এবং এ সংক্রান্ত অন্য জিন আছে।

ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ কিভাবে মানুষের বিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে তার শুধুমাত্র একটি উদাহরণ হল এই দুধ পানের ইতিহাস। সংস্কৃতি এবং জিনেটিক্সকে প্রায়ই দুইটি ভিন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু গবেষকগণ দিন দিন এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের বিষয়টি বুঝতে পারছেন, যেখানে একটি আরেকটির প্রাকৃতিক প্রগতিকে প্রভাবিত করছে। জিনতত্ত্ববিদেরা একে বলছেন ‘জিন-সংস্কৃতি সহ-বিবর্তন’। কিন্তু কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? যদি আমরা খুঁজে পাই কিভাবে সংস্কৃতি আমাদের জিনেটিক গঠনকে প্রভাবিত করেছে- এবং কিভাবে একই প্রক্রিয়া অন্য জীবের জন্যও খাটে- তবে আমরা ভালভাবে বুঝতে পারবো কিভাবে আমাদের সামাজিক আচরণ আমদের ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করে।

সংস্কৃতি দ্বারা জিন প্রভাবিত হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হল মিষ্টিআলু চাষ এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের সম্পর্ক। পুরো আফ্রিকাজুড়ে মানুষ ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, CDC রিপোর্ট অনুযায়ী (www.cdc.gov/malaria) ২০১০ সালে প্রায় ২২ কোটি ম্যালেরিয়ার ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার মানুষ মারা গিয়েছে, যার মধ্যে ৯০ শতাংশই হল আফ্রিকাতে।

কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা আছে। তাদের লোহিত রক্তকণিকা সাধারন চাকতির আকৃতি ধারন না করে কাস্তে বা ঈদের চাঁদের মত আকৃতি নিয়েছে। এই অদ্ভুদাকৃতির রক্তকণিকার কারনে সিকেল সেল রোগ (কাস্তে কোষ রোগ বলা যায়?) হয় এবং এভাবে কোন রক্তনালীতে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এবং ব্যাথা এবং অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। সাধারন অবস্থায়, বিবর্তন আমাদেরকে সিকেল সেল রোগ থেকে দূরে রাখে, কারন রোগটি ক্ষতিকর এবং মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয়। কিন্তু একটি জীববৈজজ্ঞানিক উদ্ভট উপায়ে সিকেল সেল জিন ম্যালেরিয়া থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা করে। তাই, যেসব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশি, যেমন আফ্রিকায়, সেখানে প্রাকৃতিক নিবার্চন কাস্তে-আকৃতির কোষকে বরঞ্চ পছন্দ করে। জীবনের জুয়া খেলায় সিকেল সেল রোগে ভোগার দাম দিয়েও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধটাই আসলে পছন্দসই উপায়।

কিন্তু মজার বিষয়টি হল এই জায়গায়: যেসব জায়গাতে মিষ্টিআলু চাষ হয় বেশি বেশি সেসব এলাকার মানুষদের মধ্যে আশেপাশের অন্যধরনের চাষাবাদের মানুষদের চেয়ে বেশি মাত্রায় সিকেল জিন থাকতে দেখা গিয়েছে। মিষ্টিআলু চাষ করতে গেলে বড় বড় গাছগুলিকে কেটে ফেলতে হয়। ‘গাছ উপড়ে ফেলাটা অবশ্যম্ভাবীভাবেই বৃষ্টি হলে স্থিতপানির (পুকুর, ডোবা, বিল ইত্যাদি) পরিমান বাড়িয়ে দেবে, যেটা ম্যালেরিয়া-বহনকারী মশার বংশবিস্তারের জায়গা তৈরি করবে,’ নেচার রিভিউতে লিখছেন সেইন্ট এন্ড্রু জীববিজ্ঞানী কেভিন ল্যাল্যান্ড। অধিক মশা মানেই অধিক ম্যালেরিয়া, যেটা এই এলাকার মানুষের মধ্যে কাস্তে-আকৃতির কোষকে বেশি অভিযোজিত করতে সাহায্য করবে।

তাই দেখা যাচ্ছে সিকেল সেল রোগের ম্যালেরিয়াকে প্রতিরোধ করাটা একটি অনন্য মনুষ্য আচরণের ফল- মিষ্টিআলুর চাষ- যেটা বিবর্তনকে কাজ করতে সাহায্য করেছে।

ছবি: গাছ উজাড় করে মিষ্টিআলুর চাষ

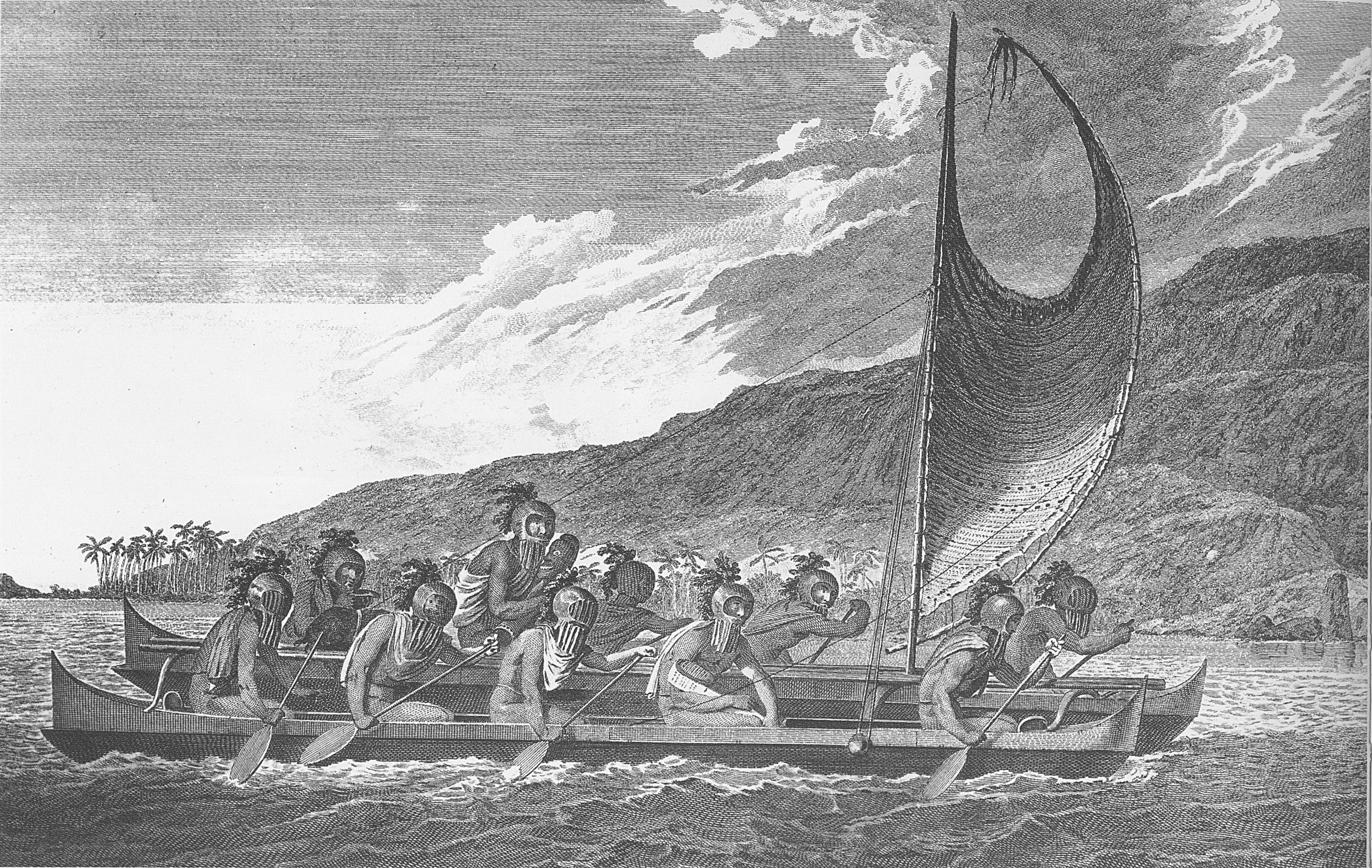

এমন জিন-সংস্কৃতির সহ-বিবর্তনের সবগুলি উদাহরণই ঠিক উপকারী হয়নি। যেমন, পলিনেশিয়ানদের অতিমাত্রায় টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ভুগতে দেখা যায়। এই হার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ, এমনকি আশেপাশের মনুষ্যগোষ্ঠির চেয়েও বেশি। একটি গবেষকদল খুঁজে পেয়েছেন যে পলিনেশিয়ানদের মধ্যে PPARGC1A নামক একটি জিন খুব বেশি হারে দেখা যায়, এবং সম্ভবত এই হারই কিয়দাংশে টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগের উচ্চহারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কেন তারা এই রোগ দ্বারা এত বেশি আক্রান্ত? গবেষকরা ভাবলেন নিশ্চয়ই এর সঙ্গে অধিবাসীদের পূর্বসূরীদের সংস্কৃতি-আচারের কোন সম্পর্ক আছে। যখন পলিনেশিয়ানরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে বসতি গড়লো তখন তাদেরকে দীর্ঘসময় ধরে সমুদ্র পাড়ি দিতে হত এবং সেসময় দীর্ঘ শীত এবং ক্ষুধার কষ্ট পোহাতে হত। এই অবস্থাগুলি তাদের পরিপাক এবং পাঁচনকে ‘শক্তিশালী’ করে দিলো এমনভাবে যে খাবার গ্রহণের সাথেই দ্রুত চর্বি জমা হত শরীরে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্ভবত এর সঙ্গে সম্পর্কিত জিনের প্রকারগুলির হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ধরনের পরিপাকের অভিযোজন হয়তো পূর্বের এই অঞ্চলটির মানুষদের ভ্রমণকে সাহা্য্য করেছে এবং প্রতিকূলতা কাটাতে সাহায্য করেছে; কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতিতে, যেখানে পুষ্টির উপাদান সহজেই পাওয়া যায়, সেখানে এই পরিপাক প্রক্রিয়া আধুনিক পলিনেশিয়ানদেরকে স্থুলকায় করে তোলা এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃ্দ্ধিতে সাহায্য করেছে। তাই পলিনেশিয়ান মানুষদের খাদ্যরীতি বা জীবনপদ্ধতি হয়তো তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে খুব বেশি সম্পর্কিত নয়, বরং এমনটা হয়েছে কারন তাদের পূর্বপুরুষেরা নৌকায় চড়েছিলেন এবং পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন বলেই।

ছবি: পলিনেশিয়ান পূর্বসূরীগণ ভ্রমণে বেড়িয়েছেন।

উপরের সবগুলিই জিন-সংস্কৃতি সহ-বিবর্তনের অসাধারণ কিছু উদাহরণ; বিজ্ঞানীরা আরও এমন কিছু উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, চাষাবাদের প্রচলন আমাদের মধ্যে এমন কিছু জিনকে কার্যকর করেছে যারা আমরা খাই এমন উদ্ভিদে থাকা কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিককে নিষ্ক্রিয় করে দিতে আমাদের দেহকে সাহায্য করে। নতুন নতুন জায়গা ভ্রমণ এবং অজানা পরিবেশের সম্মুখীন হওয়া আমাদের মধ্যে এমন কিছু জিনকে কার্যকর করেছে যার ফলে আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে বেশি চরম গরম বা শীতকে সহ্য করতে পারছি। রান্নার আবিষ্কার আমাদের চোয়ালে পেশী এবং দাঁতের এনামেলের বিবর্তনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভাষার উদ্ভাবন এবং জটিল সামাজিক ক্রিয়াগুলি আমাদের মস্তিষ্কের গড়ে ওঠা এবং স্নায়ু ব্যাবস্থার প্রাকৃতিক নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে।

সাংস্কৃতিক প্রভাব শুধু মানুষেই ঘটেছে এমনটা খুব সহজেই ভেবে নিতে পারি। কিন্তু কিছু কিছু প্রাণী খুবই প্রাথমিক সাংস্কৃতিক আচরণ দেখায় এবং এটা ভেবে নেয়া বোকামী হবে যে এসব আচরণ তাদের জিনেটিক্সে কোন প্রভাব ফেলেনা। যেমনটা হয়তো ঘটছে অষ্ট্রেলিয়ার শার্ক বে’র ডলফিনদের মধ্যে।

নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্ব্যালয়ের এনা কপস পরিচালিত একটি গবেষকদল বোতলনাকী ডলফিনদের (আমার দেয়া নাম, আসল নাম bottlenose dolphin) নিয়ে গবেষণা করছেন। আমাদের পরিচিত একধরনের খাদ্যানুসন্ধানের নাম হল ‘স্পঞ্জিং’, যেখানে ডলফিনেরা খাবার খোঁজার সময় একধরনের স্পঞ্জ তাদের মুখে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যেন সমু্দ্র তলদেশে ঘষা খেয়ে মুখে আঘাত না পায়। এটা শুধুমাত্র প্রাণীদের দ্বারা কোন বস্তুর ব্যবহারের আরেকটি অসাধারণ উদাহরণই নয়, বরং এটা সংস্কৃতি ছড়ানোর একটি উদাহরণও বটে। কপস বলছেন, এই আচরণ ‘সামাজিক আচরণ হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে মায়ের কাছ থেকে সন্তানে পরিবাহিত হয়’। তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই আচরণের সঙ্গে নবীন ডলফিনদের জেনোমের সম্পর্ক আছে যেটা মায়ের কাছ থেকে তাদের মধ্যে এসেছে।

ছবি: স্পঞ্জ মুখে খাবার খুঁজতে বেড়িয়েছে এক ডলফিন।

এই যোগাযোগ অবশ্য এমন প্রমাণ দেয়না যে কোন সাংস্কৃতিক আচরণ জেনেটিক পদার্থকে পরিবর্তন করে দেয়, যেমনটা ল্যাকটোজ সহ্যক্ষমতা, ম্যলেরিয়া প্রতিরোধ এবং শক্তিশালী পরিপাকের উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু ডলফিনের এই আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এর বাইরেও আরও কিছু আছে, যেমন এটা এমন একটি আভাস দেয় যা থেকে বোঝা যায় যে তাদের সাংস্কৃতিক আচরণ হয়তো প্রাকৃতিক নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করেছিল।

বর্তমান সময়েও আমাদের বিবর্তনে সাংস্কৃতিক প্রভাব ঘটে চলেছে, কিন্তু এই প্রভাব কিভাবে বিবর্তনে ভূমিকা রাখবে সেটা এখনই সঠিকভাবে বলে দেয়া প্রায় অসম্ভব। প্রযুক্তিগত সংস্কৃতি আমাদের জিনেটিক অভিযোজনে কী ভূমিকা রাখবে? এই অভিযোজন কী পুরো মানবজাতিতে ঘটবে নাকি শুধু অল্প কিছু মানুষের মধ্যে ঘটবে? কিভাবে মানুষ-যন্ত্র ইন্টারফেইস, যেমন রোবোটিক কৃত্রিম অঙ্গ বা স্নায়বিক ইমপ্ল্যান্ট, আমাদের জিনগোষ্ঠিকে প্রভাবিত করবে? কোন কোন সংস্কৃতির শারীরিক আক্রমণজনিত বা হিংস্র খেলা কী মাথায় আঘাত পাওয়া প্রতিরোধী কোন অভিযোজনের সূত্রপাত ঘটাবে? এবং আর কী কী প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞেস করা উচিত যেগুলি আমরা এমনকি বুঝছিও না যে এসময় গুরুত্বপূর্ণ হবে?

ছবি: কৃত্রিম রোবোটিক অঙ্গ।

জিনেটিক্স এবং সংস্কৃতি- দুইটি বিষয়কে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিন্তা করার আর কোন অবকাশ নেই। কঠিন বিষয় হল কোন একটি বিষয় আরেকটিকে কিভাবে প্রভাবিত করছে সেটা খুঁজে বের করা। ল্যাল্যান্ড বলছেন, ‘এটাই হল জিন-সংস্কৃতি সহ-বিবর্তন বিষয়টির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও, সবচেয়ে বেশি গবেষণা যেই বিষয়টির উপর হয়েছে, ল্যাকটোজ সহ্য করতে পারার ক্ষমতা, সেটি শুধু আমাদেরকে এটিই দেখায়নি যে জিন-সংস্কৃতি সহ-বিবর্তন ঘটে, বরং এটাও দেখিয়েছে কিভাবে এমন সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়।’

Leave a Reply