(লেখাটি কার্ল জিমারের বই A plantet of virus এর প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ)

মেক্সিকান সিটির চিহুয়াহুয়া প্রদেশের ৫০ মাইল দক্ষিণে একটা শুষ্ক ও বিরান পাহাড় আছে যার নাম সিয়েরা দে নাইসা। ২০০০ সালে খনি শ্রমিকরা পাহাড়ের গুহা খনন করছিলো। কয়েক হাজার ফুট গভীরে প্রবেশ করার পর তারা এমন এক জায়গার সন্ধান পেল যেটা দেখে মনে হবে তা হয়তো ভিন গ্রহের কোন এক জায়গা। তারা এমন একটা প্রকোষ্ঠে দাড়িয়ে ছিলো যা ৩০ ফুট চওড়া এবং ৯০ ফুট লম্বা। উপরে নিচে এবং পুরো দেয়াল জুড়ে মসৃণ এবং স্বচ্ছ জিপসামের স্ফটিক ছড়িয়ে ছিলো চারদিকে। এরকম অনেক গুহাতেই স্ফটিক পাওয়া যায় তবে তার কোনটিই সিয়েরা দে নাইসার মত নয়। প্রতিটি স্ফটিক ছিল ছত্রিশ ফুট লম্বা এবং ওজনে পঞ্চান্ন টন। তাই বুঝায় যাচ্ছে এই স্ফটিকগুলো এমন নয় যে গলায় নেকলেস হিসেবে ঝুলনো যাবে। বরং এরা পর্বতের মতো যা আরোহণের অপেক্ষায় থাকে প্রত্যেক অভিযাত্রী। একারণে একে স্ফটিকের গুহা বলা হয়।

এই গুহাটি আবিষ্কার হওয়ার পর অল্প কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী গুহাটি পরিদর্শনের অনুমতি পান। জুয়ান মেনুয়েল গার্সিয়া রুইজ নামের ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন তাদের একজন। তিনি গবেষণা করে স্ফটিকগুলোর বয়স বের করেন। ২৬ মিলিয়ন বছর আগে যখন আগ্নেয়গিরি থেকে পর্বত তৈরি হচ্ছিল তখনই স্ফটিকগুলোর জন্ম। পর্বতের ভিতরে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং তার ভিতরে থাকে গরম খনিজ পানি। আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা পানিকে গরম করে ১৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নীত করে যা খনিজগুলো স্থিতি লাভ করার জন্যে সাহায্য করে। পানি একই তাপমাত্রায় হাজার হাজার বছর ধরে থাকার ফলে তৈরি হয় বিভিন্ন আকারের স্ফটিক।

২০০৯ সালে বিজ্ঞানী কার্টিস সাটল স্ফটিকের গুহাটি দেখতে যান। সাটল ও তার সহকর্মীরা ওখান থেকে পানি সংগ্রহ করেন এবং তা ব্রিটিশ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেন। সাটলের কাজ দেখলে মনে হবে এটা কোন পাগলের কাজ। কারণ স্ফটিক নিয়ে কাজ করতে আসা সত্ত্বেও তার স্ফটিক বা খনিজ নিয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি মূলত ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করেন।

গুহায় কোন মানুষ থাকতো না। এমনকি কোন মাছও ছিল না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই গুহা কোন প্রাণের স্পর্শ পায় নি। সাটল যখন গুহার পানি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করে দেখলেন প্রতি ফোঁটায় প্রায় ২০০ মিলিয়ন ভাইরাস আছে।

একই বছর ডানা উইলনার নামের আরেকজন বিজ্ঞানী ভাইরাস অনুসন্ধানের অভিযান চালান। গুহার পরিবর্তে তিনি মানুষের শরীরে পরীক্ষা চালান। তিনি এবং তার সহকর্মীরা মানুষের কফ নিয়ে পরীক্ষা করেন। তারা কফের ডিএনএগুলো ডাটাবেসে রাখা সিকুয়েন্সের সাথে তুলনা করে দেখেন বেশিরভাগ ডিএনএ মানুষের। কিন্তু বাকিগুলো ভাইরাসের। উইলনারের এই পরীক্ষার আগে বিজ্ঞানিরা মনে করতেন যে সুস্থ মানুষের ফুসফুস জীবাণুমুক্ত। কিন্তু উইলনার আবিষ্কার করলেন যে প্রত্যেক মানুষের ফুসফুসে গড়ে ১৭৪ প্রজাতির ভাইরাস আছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র ১০ শতাংশ প্রজাতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা জানতো। বাকি ৯০ শতাংশ প্রজাতি বিজ্ঞানীদের কাছে তখনও স্ফটিকের গুহার মতই রহস্যময়।

পরে দেখা গেলো বিজ্ঞানীরা যেখানেই হাত বাড়াচ্ছেন সেখানেই ভাইরাসের সন্ধান পাচ্ছেন। সাহারা মরুভূমির উড়ে যাওয়া বালু কিংবা অ্যান্টার্কটিকার বরফের স্তরের মাইলখানেক নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া হ্রদ সবজায়গাতেই ভাইরাসের অবাধ বিচরণ। ভাইরাস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনও শিশু পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। হাজার বছর ধরে আমরা ভাইরাসকে জানতাম বিভিন্ন রোগের মাধ্যমে। কিন্তু রোগের পেছনের যে মূল হোতা স্বয়ং ভাইরাস তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতাম না।

ভাইরাস শব্দটিই সৃষ্টি হয়েছে দুটি স্ববিরোধী শব্দ থেকে। রোমান সাম্রাজ্যে সাপের বিষ বা পুরুষের বীর্যকে ভাইরাস বলতো। সৃষ্টি আর ধ্বংস যেন এক শব্দে গাঁথা!

কয়েক শতক পরে ভাইরাস শব্দটির অর্থ পাল্টে গেল। তখন কোন ছোঁয়াচে পদার্থ যা রোগ সৃষ্টি করতে পারে তাকে ভাইরাস বলা হতো। সেই পদার্থ হতে পারে কোন ক্ষতের পুঁজ কিংবা কোন জিনিস যেটা রহস্যজনকভাবে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এটা একটা কাগজের টুকরোতেও বাসা বাঁধতে পারে এবং তাতে সামান্য আঙ্গুলের ছোঁয়াও হতে পারে রোগের কারণ।

১৮০০ শতকের দিকে ভাইরাস শব্দটি তার আধুনিক অর্থ লাভ করে। এই সময়ে নেদারল্যান্ডে তামাক চাষ একটা অজানা রোগ দিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। এই রোগে পাতার জীবিত ও মৃত টিস্যু মিলে একধরণের দাগ সৃষ্টি করে। পুরো তামাক চাষ এই রোগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

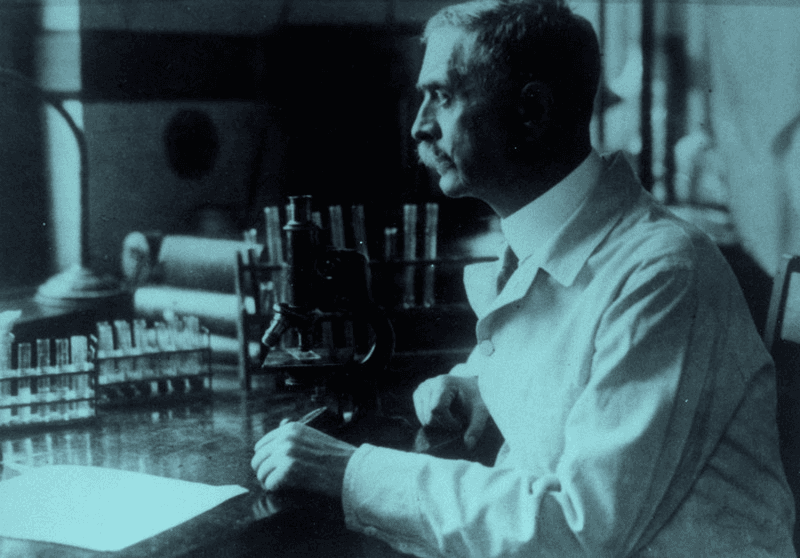

১৮৭৯ সালে ডাচ কৃষকরা এডলফ মেয়ার নামের একজন তরুণ রসায়নবিদের কাছে সাহায্যের জন্য যান। মেয়ার তামাক গাছগুলো যে পরিবেশে জন্মায় সে পরিবেশ নিয়ে নিরীক্ষা করলেন। যেমন, মাটি, তাপমাত্রা, সূর্যালোক। কিন্তু তিনি সুস্থ ও অসুস্থ গাছকে আলাদা করার কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। তিনি ধারণা করলেন গাছগুলো হয়তো কোন অদৃশ্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে বলেছেন আলু এবং অন্যান্য উদ্ভিদের রোগের জন্যে ছত্রাক দায়ী থাকতে পারে। তাই মেয়ার তামাক গাছে ছত্রাক খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু কোন কিছুই পেলেন না। তিনি পরজীবী পোকাও খুঁজলেন । কিন্তু এখানেও তিনি কিছুই পেলেন না।

অবশেষে তিনি অসুস্থ গাছের রস নিয়ে তা সুস্থ তামাক গাছে প্রবেশ করালেন। সুস্থ গাছগুলো অসুস্থ হয়ে গেলো। মেয়ার বুঝতে পারলেন কোন আণুবীক্ষণিক জীব গাছগুলোর ভিতরে বংশবৃদ্ধি করছে। তিনি অসুস্থ গাছ থেকে রস নিয়ে তা ওনার ল্যাবরেটরিতে অনুকূল পরিবেশে রাখলেন। তাতে ব্যাকটেরিয়ায় কলোনি জন্মালো। তারা ধীরে ধীরে এত বড় হলো যে মেয়ার তা খালি চোখেই দেখতে পেলেন। মেয়ার এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে সুস্থ গাছে প্রবেশ করালেন এবং ব্যাকটেরিয়াগুলো রোগ সৃষ্টি করে কি না তা দেখার জন্যে বসে রইলেন। কিন্তু গাছগুলোতে কোন রোগ সৃষ্টি হলো না। এই ব্যর্থতার সাথেই মেয়ারের গবেষণা কিছু সময়ের জন্যে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে চলে গেলো। ভাইরাসের পৃথিবী তাই তখনও ছিলো সবার কাছে অজানা।

কয়েকবছর পরে আরেক ডাচ বিজ্ঞানী মার্টিনাস বেইজেরিঙ্ক, মেয়ার যেখানে রেখে গিয়েছিলেন ওখান থেকেই শুরু করলেন। তিনি ভাবলেন হয়তো তামাক গাছের রোগের জন্যে ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন জীব দায়ী। তিনি প্রথমে অসুস্থ গাছগুলোকে ছেঁচে তার রস একটা ফিল্টারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালেন। ফিল্টারে উদ্ভিদ কোষ এবং ব্যাকটেরিয়া উভইয়ই আটকে যায়। তিনি যখন এই ছাঁকনি করা তরলকে সুস্থ গাছে প্রবেশ করালেন তখন তারা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো।

তিনি নতুন আক্রান্ত গাছগুলো থেকে রস নিয়ে তা ফিল্টারের সাহায্যে ছেঁকে আবার তা সুস্থ গাছে প্রবেশ করিয়ে দেখলেন গাছগুলো রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বেইজেরিঙ্ক বুঝতে পারলেন আক্রান্ত গাছগুলো রসে এমন কিছু আছে যা বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং রোগ সৃষ্টি করে। ১৮৯৮ সালে বেইজেরিঙ্ক এটার নাম দেন ‘ছোঁয়াচে প্রাণরস’

তবে এই প্রাণরস ছিলো বিজ্ঞানীদের চেনা অন্য যেকোনো প্রাণী থেকে আলাদা। আকারে ছোট হওয়ার পাশাপাশি এটা ছিলো খুবই কঠিন প্রাণ। যেন সহজে মরতে চায় না ঠিক কই মাছের মতো। বেইজেরিঙ্ক সেই রসে এলকোহল যোগ করলেন, পানির স্ফুটনাঙ্ক তাপমাত্রায় তা গরম করলেন কিন্তু কিছুতেই এই প্রাণরস কাবু হয় নি। তিনি এই তরলে ফিল্টার কাগজ চুবিয়ে তা শুকাতে রেখে দিলেন। কিন্তু তিন মাস পরে তা পানিতে ভিজিয়ে দেখলেন তা এখনও নতুন কোন গাছকে আক্রান্ত করতে সক্ষম।

বেইজেরিঙ্ক ভাইরাস শব্দটি দ্বারা ওই তরলে থাকা রহস্যময় উপাদানটিকে বুঝিয়েছিলেন। তার এই অভিব্যক্তি আমরা এখন ভাইরাস বলতে যা বুঝি তার অনেক কাছাকাছি। তবে বেইজেরিঙ্ক ভাইরাস কি তা বলতে পারেন নি। তিনি ভাইরাস কি নয় সেটাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভাইরাস প্রাণী, উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক কোনটিই নয়।

বেইজেরিঙ্ক আবিষ্কৃত ভাইরাস ছিলো প্রকৃতিতে থাকা অনেক ভাইরাসের একটি। ১৯০০ সালের প্রথমদিকে বিজ্ঞানীরা বেইজেরিঙ্কের ফিল্টার পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্যান্য রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসকে শনাক্ত করেন। ধীরে ধীরে তারা জীবিত প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের বাইরে ভাইরাস জন্মানোর উপায় বের করেন। তার এক্ষেত্রে প্লেট বা ফ্লাস্কে রাখা কোষের কলোনি ব্যবহার করেন।

কিন্তু তখনও বিজ্ঞানীরা ভাইরাস কি এ ব্যাপারে একমত হতে পারেন নি। কারও কারও মতে ভাইরাস ছিলো রাসায়নিক পদার্থ। অন্যরা মনে করতো ভাইরাস হচ্ছে পরজীবী যা কোষের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এ নিয়ে মতবিরোধ এতই বেশি ছিলো বিজ্ঞানীরা ঠিক করতে পারছিলেন না যে ভাইরাস জীব নাকি জড়! ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ ভাইরাসবিদ ফ্রেডেরিক টওর্ট ঘোষণা করলেন যে ‘ভাইরাসের প্রকৃতি জানা অসম্ভব!’

কিন্তু বিজ্ঞানে অসম্ভবের প্রতিই সবার নজর একটু বেশি থাকে। তাই ভাইরাসের প্রকৃতি জানার জন্যে ওয়েন্ডেল স্টেনলি নামের একজন রসায়নবিদ কাজ করা শুরু করেন। ১৯২০ সালে ছাত্রাবস্থায় স্টেনলি কিভাবে অণুর গাঠনিক আকারের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে স্ফটিক তৈরি করা যায় তা নিয়ে কাজ করেছিলেন। স্ফটিক কোন পদার্থ সম্বন্ধে এমন সব তথ্য দিতে সক্ষম যা এমনিতে অজানাই থেকে যায়। বিজ্ঞানীরা প্রথমে স্ফটিকে এক্স-রে নিক্ষেপ করেন। তারপর এক্স-রে রশ্মিগুলো যে দিকে যে দিকে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখেন। এক্স রে দ্বারা তৈরি প্যাটার্নের মাধ্যমে স্ফটিকের মধ্যকার অণুর গঠন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

১৯০০ সালের প্রথমদিকে এই স্ফটিকের মাধ্যমেই জীববিজ্ঞানের অন্যতম রহস্য এনজাইমের গঠন সম্বন্ধে প্রথম জানা যায়। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই জানতো যে প্রাণী ও উদ্ভিদরা বিভিন্ন ধরণের এনজাইম তৈরি করে এবং এনজাইমরা খাবার ভেঙ্গে ফেলার মতো বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পাদন করে। কিন্তু এনজাইম স্ফটিকের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন যে এনজাইম প্রোটিন দ্বারা তৈরি। স্টেনলি ভাবতে থাকলেন ভাইরাস প্রোটিন নয় তো!

তার চিন্তার যথার্থতা প্রমাণের জন্য তিনি ভাইরাসের স্ফটিক বানানো শুরু করলেন। এজন্যে তিনি সবচেয়ে পরিচিত টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস ব্যবহার করলেন। স্টেনলি বেইজেরিঙ্কের মত অসুস্থ তামাক গাছের রস ফিল্টারে প্রবেশ করালেন। ভাইরাসের স্ফটিক তৈরির জন্যে তিনি ওই ফিল্টারকৃত তরল থেকে প্রোটিন ছাড়া অন্য সব ধরণের যৌগ আলাদা করে ফেলেন। এই পরীক্ষার ফলে প্রথমবারের মতো কোন মানুষ খালি চোখে ভাইরাস দেখতে পেলো।

স্ফটিকগুলো ছিলো একই সাথে খনিজের মত রুক্ষ আবার অণুজীবের মত জীবন্ত! স্টেনলি এই স্ফটিকগুলোকে ষ্টোর রুমে রাখা খাবার লবণের মতই মাসের পর মাস সংগ্রহ করে রাখতে পারতেন। কিন্তু স্ফটিকগুলো পানিতে মেশালেই অদৃশ্য ভাইরাসে পরিণত হত যা কি না আগের মত তামাক গাছের রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

স্টেলনির এই পরীক্ষা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় যা ছিল পুরো পৃথিবীর জন্যে এক বিস্ময়! নিউইয়র্ক টাইমস ঘোষণা দেয় যে ‘জীব ও জড়ের মধ্যকার পার্থক্য কিছুটা তার গুরুত্ব হারালো’

কিন্তু স্টেনলি তার গবেষণায় একটি ছোট ভুল করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী নরমান পিরি এবং ফ্রেড বওদেন আবিষ্কার করেন যে ভাইরাস শুধুমাত্র প্রোটিন নয় বরং এর ৯৫% প্রোটিন কিন্তু বাকি ৫% নিউক্লিক এসিড নামের সুত্রাকার পদার্থ দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে আবিষ্কার করলেন যে নিউক্লিক এসিড হলো মূলত জিন যা কিনা প্রোটিন ও অন্যান্য পদার্থ তৈরির নির্দেশনা দেয়। আমাদের কোষ তাদের জিন রাখে দ্বি-সুত্রক নিউক্লিক এসিডে যা ডি অক্সি রাইবোনিউক্লিক এসিড বা ডিএনএ নামে পরিচিত। অনেক ভাইরাসেরও ডিএনএ নির্ভর জিন রয়েছে। অনেক ভাইরাস যেমন টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের এক সুত্রক নিউক্লিক এসিড আছে যা রাইবোনিউক্লিক এসিড বা আরএনএ নামে পরিচিত।

স্টেনলির তামাকের মোজাইক ভাইরাসের স্ফটিক বানানোর প্রায় চার বছর পর জার্মান একদল বিজ্ঞানী প্রথমবারের মত কোন স্ফটিকের সাহায্য ছাড়া ভাইরাস দেখতে পান। ১৯৩০ সালে প্রকৌশলীরা এক ধরণের অণুবীক্ষণযন্ত্র বানান যা দিয়ে এমন ছোট জিনিস দেখা সম্ভব যা আগে কখনও দেখা যায় নি। গুস্তাভ কসচে, এডগার ফাঙ্কুচ এবং এল্মাট রুস্কা টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের স্ফটিক বিশুদ্ধ পানিতে মিশিয়ে তা নতুন তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেন। ১৯৩৯ সালে তারা জানান যে তারা তাতে ছোট রড আকারের জিনিস দেখেছেন যা ৩০০ ন্যানোমিটার লম্বা। এতো ছোট কোন জিনিস কেউ কখনো দেখে নি। ভাইরাসের আকার বুঝানোর জন্য উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যদি লবণের একটা দানা নেয়া হয় তাতে ত্বকের দশটি কোষ জায়গা নিবে অথবা একশটি ব্যাকটেরিয়া জায়গা নিবে। আর টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস জায়গা নিবে প্রায় এক হাজারটি। শুধুমাত্র লবণের একটি মাত্র দানায়!

কয়েক দশকের মধ্যে বিজ্ঞানীরা ভাইরাসকে ভেঙ্গে তার গঠন বুঝতে সক্ষম হলেন। বিজ্ঞানীরা দেখলেন যদিও ভাইরাসের আমাদের মত নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন আছে তবুও ভাইরাসের ও আমাদের কোষের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। মানুষের একটা কোষে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন ধরণের অণু আছে যা তাকে পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা পেতে, হাঁটা চলায়, খাদ্য গ্রহণে, বৃদ্ধিতে এমনকি প্রয়োজনে নিজের ধ্বংসে সাহায্য করে। কিন্তু ভাইরাসবিদরা দেখলেন ভাইরাস এ তুলনায় অনেক বেশি সরল। ভাইরাস আসলে শুধু প্রোটিনের আবরণ আর তার ভিতরে রয়েছে কিছু জিন। ভাইরাসের জিন অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এজন্যে তারা অন্য জীবের সাহায্য নেয়। তারা তাদের জিন ও প্রোটিন অন্য জীবে প্রবেশ করিয়ে নিজের বংশবৃদ্ধি করে। একটা ভাইরাস থেকে দিনে এক হাজার ভাইরাস পাওয়া সম্ভব।

১৯৫০ সালের দিকে ভাইরাসবিদরা ভাইরাসের এসব প্রধান প্রধান দিকগুলো তুলে ধরেন। তাই বলে ভাইরাসবিদ্যা সম্মন্ধে সবকিছু জানা হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। ভাইরাস কিভাবে আমাদের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে এখনও খুব অল্পই জানেন। পেপিলোমা ভাইরাস কিভাবে ইঁদুরের মাথায় শিং গজায় বা প্রতিবছর হাজার হাজার মহিলার জরায়ুর ক্যানসার তৈরি করে বিজ্ঞানীরা তা জানতো না। তারা জানতো না কেন কিছু ভাইরাস প্রাণঘাতী আর কিছু তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকারক। তারা জানে না কিভাবে ভাইরাস তার পোষকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয় কিংবা ভাইরাস কিভাবে পৃথিবীর যেকোনো প্রাণীর চেয়ে অনেক দ্রুত বিবর্তিত হয়ে চলেছে। ১৯৫০ সালে তারা জানতো না এইচ আই ভি নামের একটি ভাইরাস ইতিমধ্যে শিম্পাঞ্জি ও গরিলা থেকে আমাদের প্রজাতিতে প্রবেশ করেছে এবং আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাণঘাতী রোগে পরিণত হবে। তারা হয়তো কল্পনাও করতে পারে নি যে এত বিশাল সংখ্যক ভাইরাস থাকা সম্ভব। তারা ধারণা করতে পারে নি পৃথিবীর প্রাণী বৈচিত্র্যের বেশিরভাগ ভাইরাসের মাধ্যমে এসেছে। তারা জানতো না যে অক্সিজেন আমরা শ্বাস নিই তার বেশিরভাগ এই ভাইরাসেরই তৈরি এবং পৃথিবীর তাপ নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ভূমিকা রাখে। তারা নিশ্চিত জানতো না আমাদের জিনোমের অংশবিশেষ এসেছে হাজার হাজার ভাইরাসের কাছ থেকে যারা আমাদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করেছে। এমনকি হয়তো চার বিলিয়ন বছর আগে জীবনের শুরুও হয়েছিলো ভাইরাস থেকে!

এখন বিজ্ঞানীরা এসব জিনিস জানেন। তারা জানেন স্ফটিকের গুহা থেকে মানুষের দেহের ভিতরে সব জায়গাতেই ভাইরাস আছে। তাই বলা যেতে পারে পৃথিবী হলো ভাইরাসের আড্ডাখানা। কিন্তু তারপরেও ভাইরাস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। সবে মাত্র বুঝা শুরু হয়েছে ভাইরাসের পৃথিবী!

চলুন আমরাও বুঝা শুরু করি!

(লেখাটি জিরো টু ইনফিনিটি সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত)

ফিচার ইমেজ: sciencemag.org

Leave a Reply