“আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থানরত তরুণ বিজ্ঞানী জন হার্শেল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। অসাধারণ এক টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদের বুকে খুঁজে পেয়েছেন নানান প্রাণী, সতেজ গাছপালা, নীল সমুদ্রের ম্লান ঢেউ। পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্বের প্রশ্ন, এরই মাধ্যমে চিরসমাপ্তি হলো।”

১৮৩৫ সাল। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

আজ থেকে ১৮৮ বছর পূর্বে, দ্য নিউ ইয়র্ক সান পত্রিকার একটি আর্টিকেলের শুরুটা হয়েছিলো অনেকটা এভাবেই। ২৫ আগস্টের পর থেকে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হয় এই লেখা। যেখানে বলা হয়– পুরোধা জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার জন হার্শেল চাঁদের বুকে খুঁজে পেয়েছেন বৈচিত্র্যময় প্রাণের সন্ধান। আলো ঝলমলে রূপালী চাঁদ নাকি শোরগোলে মেতে উঠেছে অদ্ভুতুড়ে প্রাণীদের কোলাহলে!

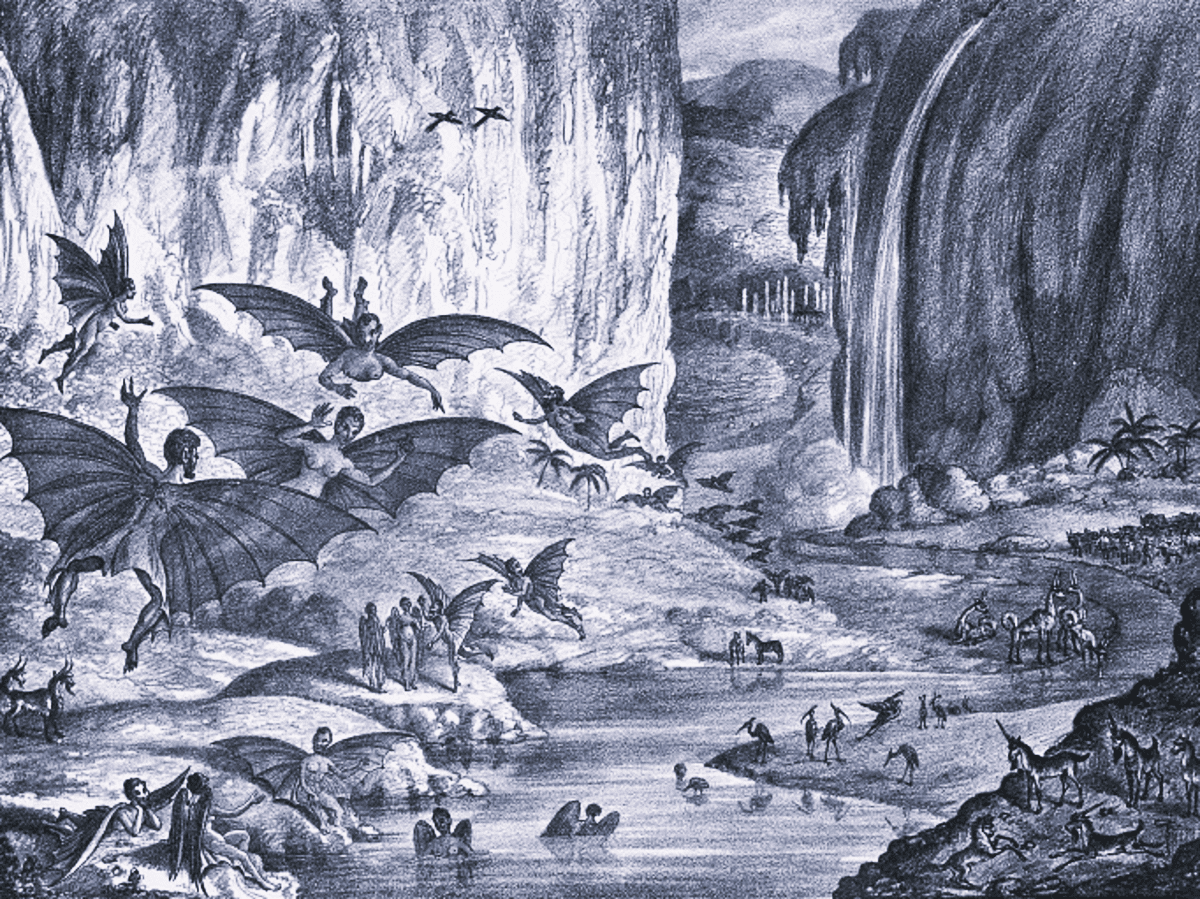

কী আছে ওখানে? একদম ভিন্ন প্রজাতির সব প্রাণীদের সমাহার– ছাগল সদৃশ বিড়াল, বাইসনের মতো পশু, তীক্ষ্ণ ঠোঁটযুক্ত সারস, বিভার আকৃতির জন্তু। আরও বলা হয় এক অদ্ভুতুড়ে উভচর প্রাণীর কথা, যে কি-না গড়িয়ে চলে নীল সাগরের বেলাভূমিতে।

এছাড়াও, অপরূপ চোখধাঁধানো বুনোফুলের মোহনীয় রূপ, সবুজ পাহাড়, বন্য ঝোপঝাড়, বিশাল পর্বত, গিরিখাদ– এসবও উঠে এসেছে দ্য সানের বর্ণনায়। আর এই সবকিছুই নাকি অসাধারণ এক টেলিস্কোপের সাহায্যে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছেন হার্শেল।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের সফল অবতরণের তখনো অনেকটা পথ বাকি। আর তাই, সানের এই আর্টিকেল বেশ জোরেশোরেই আছড়ে পড়ে অনুসন্ধিৎসু মহলে। সবার ভাবনা– সত্যিই কী শুভ্র চাঁদের জগৎ পরিপূর্ণ প্রাণীদেহের স্পন্দনে? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো ঘটনা? চলুন জেনে আসি। তার আগে শুনে আসি দ্য নিউ ইয়র্ক সানের পথচলার শুরুটা।

দ্য নিউ ইয়র্ক সান

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ সাল৷ প্রথমবারের মতো ছাপা অক্ষরে বাজারে আসে দ্য নিউ ইয়র্ক সান (The New York Sun) । বিখ্যাত প্রকাশক বেঞ্জামিন এইচ ডে-র হাত ধরে সূচনা হয় এই যাত্রার। অতঃপর একদিন, দ্য নিউ ইয়র্ক সান সূচনা করে অনবদ্য পেনি প্রেসেরও।

তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকাগুলোর চেয়ে ১ সেন্ট কমিয়ে রাখা হয় এদের দাম, যার মূল্য মাত্র ৫ সেন্ট। আর তাতেই শহরের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোকে ছাড়িয়ে যায় সান। পাঠকরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন সবাই। যদিও এর পেছনে ছিল অন্য কোনো কারণ। কী সেসব?

দূরদর্শী বেঞ্জামিনের নেতৃত্বে সাংবাদিকরা পত্রিকায় লিখেন একের পর এক মুখরোচক খবর। ফুলে ফেঁপে ধারণ করেন বিভিন্ন সংবাদ। ছোট্ট স্ক্যান্ডালকেও রঙচঙিয়ে ছাপানো হয় সানের পাতায়। অনেকটা আষাঢ়ে গল্পের ধাঁচে লেখা হয় এসব ঘটনা। যা শীঘ্রই কুড়িয়ে নেয় পাঠকমহলের ভূয়সী প্রশংসা।

১৮৩৪ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে সানই ছিল সর্বাধিক প্রিন্ট হওয়া পত্রিকা। কিন্তু একদিন জনসম্মুখে প্রকাশ পায় তাদের প্রতারণা। এসময়ই তারা অবলম্বন করে এক ভিন্ন পন্থা। তুলে ধরেন চাঁদের এই রহস্যময় ঘটনা। যার সঙ্গে কারণ ছাড়াই জড়ানো হয় স্যার জন হার্শেলের নাম।

স্যার জন হার্শেল

ক্যাম্ব্রিজের শিক্ষার্থী হার্শেল ছোটবেলা থেকেই ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার সহপাঠী ছিলেন চার্লস ব্যাবেজ ও জর্জ পিকক। তাঁরাও পরবর্তীতে হয়েছেন একেকজন খ্যাতনামা আবিষ্কারক। হার্শেলের বাবা, স্যার উইলিয়াম হার্শেলও একজন জ্যোতির্বিদ। যিনি কি-না আবিষ্কার করেন ইউরেনাস গ্রহ।

কিন্তু প্রশ্ন আসে– ট্যাবলয়েড এক পত্রিকা আজগুবি এক গল্পের প্রচারে হার্শেলের নাম ব্যবহার করলো কেন? ধারণা করা হয়, যার পেছনেও ছিল এক দূরদর্শী কারণ।

১৮১৬ সাল। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকানো হার্শেল বাবার সঙ্গে নেমে পড়েন গবেষণায়। সিনিয়র হার্শেলের কাছ থেকে হাতে-কলমে আয়ত্ত করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ৷ ১৮২০ সালের রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল সোসাইটি (Royal Astronomical Society) প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর ছিল অনবদ্য অবদান৷

একদিনের ঘটনা– ইংল্যান্ডের স্বচ্ছ আকাশে টেলিস্কোপে চোখ রেখে বসে আছেন তিনি। গুনছেন অপেক্ষার প্রহর। উদ্দেশ্য– চমকপ্রদ কিছু দেখবেন বলে। কিন্তু এ যাত্রায়ও খালি হাতে ফিরতে হলো তাকে। হাতাশ হলেন রীতিমতো। কেননা, যা দেখলেন, তা আগেও দেখেছেন কয়েকবার। এখন উপায়? ডুবে গেলেন গভীর ভাবনায়। সিন্ধান্ত নিলেন– পাড়ি জমাবেন দক্ষিণ গোলার্ধে। সেখানে গিয়েই এবার অবলোকন করবেন আকাশের মোহনীয় সৌন্দর্য।

১৮৩২ সালে গৃহীত এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো পরের বছরের নভেম্বরে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বড় একটি টেলিস্কোপ ও পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়লেন জাহাজে। গন্তব্য– উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope)। কনকনে ঠাণ্ডায় ধীর গতিতে এগিয়ে চললেন তারা।

এদিকে এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করলো সান। তাঁর অনুপস্থিতিতে মাত্র দু’বছরের ব্যবধানে তাঁর নাম ভাঙিয়ে চালালো গল্পগুজব। যখন এসব চলছিল, তখন গবেষণায় অনেক দূরে ব্যস্ত তিনি। কাজেই তাঁর নামে কী হচ্ছে এসব নিয়ে একেবারেই বেখবর ছিলেন হার্শেল। আর এমনটাই হওয়ার কথা। কেননা, আজকের মতো এতো সুন্দর যোগাযোগ মাধ্যম তো আর ছিল না তখন!

কী ছিলো সানের কাণ্ড-কারখানায়?

যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাসে ১৮৩৫ সালটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হ্যালির ধূমকেতুর অবলোকনে চলছে ঘটা করে উৎসব। শুরু হয়েছে হৈ হৈ রব, ছিল আনন্দেরও আতিশয্য। কাকতালীয়ভাবে সেদিনই সানের চাঁদ বিষয়ক আর্টিকেল প্রকাশ পায়। এর পর মূহুর্তেই মাঝ আকাশে হেসে উঠে হ্যালির কেতন। এসময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণ আর্টিকেলের সত্যতাকে খুঁজে-ফিরে এর মাঝে।

আর্টিকেলের বিশ্বস্ততার প্রমাণে সানও জানায়– স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ জার্নাল অব সায়েন্সের গবেষণা প্রবন্ধ ছাপাচ্ছে তারা। যার গবেষক স্যার জন হার্শেল স্বয়ং। এছাড়াও পত্রিকায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধটিও লিখেছেন ড. অ্যান্ড্রু গ্র্যান্ট, যিনি কিনা স্যার জন হার্শেলেরই সহকারী। ঠিক ছয়টি পর্বে সমাপ্ত হবে এই কলাম। যেখানে-

রহস্যময় সব জীবজন্তুর পাশাপাশি তুলে ধরা হয় মনুষ্যসদৃশ এক প্রাণীর বর্ণনা, যার রয়েছে চার ফুট লম্বা শরীর ও তামাটে রঙের ত্বক। মজবুত ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় তারা। ঘুরে-ফিরে এখানে সেখানে। এদেরকে তিনি অভিহিত করেন বাদুড়-মানব নামে। গ্র্যান্টের অভিমত– বাদুড়-মানবেরা চাঁদের মাটিতে গড়ে তুলেছে নিজস্ব সংস্কৃতি। তৈরি করেছে একক কৃষ্টি-কালচার-সভ্যতা। বহু ধর্মীয় স্থাপত্যও বানিয়েছে তারা। মৃত আগ্নেয়গিরির উপর নির্মাণ করেছে রোমান কলোসিয়ামের ন্যায় সুবিশাল এক অট্টালিকা।

শহরেজুড়ে রোমাঞ্চকর চাঞ্চল্য

মোট ছয়টি পর্বে বিভক্ত এই কলাম পড়ে পুরো নিউইয়র্ক শহরজুড়ে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ন। সানের সম্মতিতে অন্য পত্রিকাগুলোও প্রকাশ করতে থাকে এই খবর। রি-প্রিন্ট হয় বারবার। যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সুদূর লন্ডন ও প্যারিসেও পৌঁছে যায় এই ঘটনার ঘনঘটা। আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে সানের চিত্তাকর্ষক এ গল্প।

এসময় অনেকেই অনুভব করেন চাঁদের বুকে মনুষ্য মিশনের প্রয়োজনীয়তা। সর্বসাধারণের মাঝে চলে অবিরত কানাঘুষা। কতক ধর্মপ্রচারক ও মিশনারী গ্রুপগুলো তো প্রণয়নও করে ফেলেন চাঁদে ধর্মপ্রচারের রূপরেখা। শহরের বড় বড় থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় নান্দনিক ড্রামা “মুনশাইন”।

এসময় কেবল আমজনতাই নয়, স্বয়ং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকও ছুটে আসেন সানের অফিসে, নিউইয়র্কে। পত্রিকা অফিসের কর্মচারীরা তাদেরকে কয়েকবার দৌড়ঝাঁপ করান এখান থেকে সেখানে। অতঃপর, না পাবার হতাশায় ম্লানমুখে ফিরে আসেন তারা। কিন্তু, তখনও কেউ ধরতে পারে নি পুরো ব্যাপারটির ছলচাতুরী।

কার মাথা থেকে এসেছিল এই গল্প?

দ্য নিউ ইয়র্ক সানের সম্পাদক রিচার্ড অ্যাডাম লকের উপরই বর্তায় এর পুরো দায়। ব্রিটিশ এই সাংবাদিকও স্যার জন হার্শেলের সঙ্গে পড়েছেন ক্যাম্ব্রিজে। পরিচয়ও ছিল তাদের। তিনি যখন সানের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন পত্রিকার আয়ে রীতিমতো ভাটা পড়ে। ব্যয় বেড়ে একাকার অবস্থা। আর তাই তিনি গ্রহণ করেন এই কৌশল। বিশ্বস্ততার খাতিরে জুড়ে দেন সহপাঠী স্যার জন হার্শেলের নাম।

প্রকৃত সত্য উদঘাটন

একদল পাঠক প্রথম থেকেই সানের এই কার্যকলাপকে ভাঁওতাবাজি হিসেবে দেখেছেন। জনরোষে পড়ার ভয়ে মুখ খুলেন নি কেউ-ই তখন। তাদের একজন জগদ্বিখ্যাত লেখক এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe) । মানুষের এমন কার্যক্রমে রীতিমতো মিটিমিটি হেসেছেন তিনি৷

এছাড়াও, লকের প্রতিদ্বন্দ্বী নিউ ইয়র্ক হ্যারাল্ড পত্রিকার সম্পাদক জেমস গর্ডন বেনেট সিনিয়রও প্রথম থেকেই এই সিরিজকে ধোঁকাবাজি বলে এসেছেন। এর স্বপক্ষে তিনি নিজের লেখা কলামে তুলে ধরেছেন জোড়ালো যুক্তি।

মজার ব্যাপার হলো- এটা যে পুরোটাই বানোয়াট তার নিশানা কিন্তু লুকানো ছিল সানের লেখাতেই। সেখানে ব্যবহৃত রেফারেন্স, এডিনবার্গ জার্নাল নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল কয়েক বছর পূর্বেই। সুতরাং, তাদের চলমান সংখ্যা থেকে এরকম লেখা প্রকাশ রীতিমতো অমাবস্যার চাঁদ।

পরিশেষে

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫ সাল। চাঁদের মাটিতে প্রাণ নিয়ে এমন বানোয়াট গল্প রচনার দায় স্বীকার করে সান। এর জন্য ক্ষমাও চায় তারা। প্রতিজ্ঞা করে, আর কখনোই এমনটা না করার। এই ঘটনায় আমজনতা খেপে যাওয়ারই কথা।

কিন্তু সানের সাংবাদিক ও প্রকাশকদের অবাক করে দিয়ে সবাই এমন সৃষ্টিশীল লেখার করেন ভূয়সী প্রশংসা। জানান– এমন ঘটনায় বরং আনন্দই পেয়েছেন তারা। আর তাই পরবর্তীতে পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতায় ভাটা পড়েনি এতটুকুও। একসময় আজগুবি এ ঘটনা “দ্য গ্রেট মুন হোক্স” নামে ঠাঁই করে নেয় বিজ্ঞানের হাস্যরসাত্মক খেরোখাতায়!

তথ্যসূত্র:

- The Great Moon Hoax of 1835 Was Sci-Fi Passed Off as News – Encyclopedia Britannica

- The Sun Newspaper – The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

- Sir John Herschel, 1st Baronet – Encyclopedia Britannica

- Moon Shot: Race, a Hoax, and the Birth of Fake News – The New Yorker

- Great Moon Hoax of 1835 convinced the world of extraterrestrial life – The Washington Post.

Leave a Reply