আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু এই সম্প্রসারণ কি চিরকাল চলমান থাকবে না কি কোনো এক পর্যায়ে এই সম্প্রসারণ থেমে যাবে। মহাবিশ্ব কি আবার সংকোচন প্রক্রিয়ায় বিগ-ব্যাং এর সময়ের মতো কোনো এক সিঙ্গুলারিটিতে পরিণত হবে? মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি কী হবে? কসমোলজিস্টরা (এবং দার্শনিকরা) এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত।

কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল

প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল আমাদের মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ, সূর্য অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এধরণের পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেলকে জিওসেন্ট্রিক মডেল নামে ডাকা হয়। তাদের ধারণা ছিল, মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর বিশেষ কোনো অবস্থান রয়েছে, তাই অবশ্যই এটিই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। কিন্তু আকাশে পর্যবেক্ষণ করা গ্রহের এলোমেলো গতিকে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না এই জিওসেন্ট্রিক মডেল দিয়ে। প্রাচীন গ্রিসের টলেমি, এপিসাইকেল যুক্ত করে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করলেও তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক মান দিতে সক্ষম ছিল না।

১৫০০ সালের দিকে নিকোলাস কোপার্নিকাসসহ আরো অনেকে আকাশ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দাবী করেন আমাদের মহাবিশ্বের কেন্দ্র পৃথিবী নয়। বরং পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। এধরণের সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেলকে হেলিওসেন্ট্রিক মডেল নামে ডাকা হয়। যদিও বর্তমানে আমরা জানি সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্রে নয় (বরং মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলতে কিছু নেই!)

পৃথিবীকে মহাবিশ্বের এই বিশেষ অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার নাম হলো কোপার্নিকান প্রিন্সিপাল বা কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপ্যাল। এই প্রিন্সিপ্যাল মতে আমাদের মহাবিশ্বের কোনো অবস্থানই বিশেষ নয়। বরং আপনি যেখানেই থাকেন না কেন মহাবিশ্বকে দেখতে চারদিকে একই রকম মনে হবে এবং মহাবিশ্বের যেদিকেই তাকান না কেন ভরের পরিমাণও সমান মনে হবে। কেতাবি ভাষায় এর জন্য দুইটি টার্ম ব্যবহার করা হয়, আমাদের মহাবিশ্ব আইসোট্রপিক ও হোমোজিনিয়াস।

বর্ণালি

বিজ্ঞানী নিউটন প্রথম দেখিয়েছিলেন একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোকে পাঠালে সাদা রঙের আলো বিভিন্ন রঙে ভাগ হয়ে যায়। এই রঙিন পট্টিকে আলোক বর্ণালি বা স্পেকট্রাম বলে। বর্ণালিতে বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল রঙ ছাড়াও অদৃশ্য কিছু আলো থাকে যা অতিবেগুনি আলো, অবলোহিত আলো ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বিজ্ঞানী গুস্তাভ কির্শভ যখন সূর্যের বর্ণালি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি লক্ষ্য করতে পান, এ বর্ণালি অবিচ্ছিন্ন নয়, বরং এ বর্ণালিতে অনেকগুলো কালো কালো দাগ রয়েছে। নানা পরীক্ষণের পর কির্শফ বুঝতে পারেন সূর্য থেকে আসা আলো হাইড্রোজেনসহ আরো অনেক গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়েছে। ফলে এর কিছু কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এমন কালো ডোরা দাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়ে এটি সফলভাবে ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞানী নিলস বোর। তিনি দেখান – আলো যখন মহাকাশে অবস্থানরত গ্যাসের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে তখন পরমাণুর মধ্যে থাকা ইলেকট্রনগুলো শক্তি শোষণ করে উচ্চ নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে চলে যায়। যে আলোক শক্তি শোষণ করে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করার জন্য বিজ্ঞানী রিডবার্গ একটি সমীকরণ প্রদান করে –

$ \frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{n_1^2} – \frac{1}{n_2^2} \right)$

যদি ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষপথ ($n_2 = 3$) থেকে দ্বিতীয় কক্ষপথে ($n_1 = 2$) যাত্রা করে তবে যে আলো শোষিত হয় তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬৫৬.২৮ ন্যানোমিটার। অর্থাৎ সূর্য থেকে পাওয়া বর্ণালিতে ৬৫৬.২৮ nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। আবার যদি ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষপথ ($n_2 = 4$) থেকে দ্বিতীয় কক্ষপথে ($n_1 = 2$) যাত্রা করে তবে যে আলো শোষিত হয় তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪৮৬.১ nm। অর্থাৎ সূর্য থেকে পাওয়া বর্ণালিতে ৪৮৬.১ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আরেকটি কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এ কালো দাগ দুটিকে যথাক্রমে $H\alpha$ ও $H\beta$ লাইন বলা হয়।

হাবলের সূত্র

১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন গ্যালাক্সিগুলোর যে শোষণ রেখা তা আশানুরূপ স্থানে নেই। $H\alpha$ লাইন থাকার কথা ৬৫৬.২৮ ন্যানোমিটার। কিন্তু সেখানে এ লাইন না থেকে বরং তা কিছুটা লাল আলোর দিকে সরে গেছে। শোষণ রেখা এধরনের লাল আলোর দিকে সরে যাওয়াকে বলা হয় রেড শিফট। কোনো একটি গ্যালাক্সির রেড শিফট হলে বুঝতে হবে গ্যালাক্সিটি স্থির নেই। বরং আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এডউইন হাবল যে ২৪টি গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তার মধ্যে অধিকাংশ গ্যালাক্সির বর্ণালিকেই তিনি দেখলেন রেড শিফট হতে। এ থেকে তিনি বুঝলেন, আমাদের আশেপাশের প্রায় সকল গ্যালাক্সিই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তথা মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। যে গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত দূরে, সে গ্যালাক্সি আমাদের থেকে তত বেশি দূরে সরে যাচ্ছে। এ সূত্রকে হাবলের সূত্র বলে। হাবলের সূত্রের একটি গাণিতিক রূপ আমরা চাইলে সহজেই প্রমাণ করতে পারি।

মহাবিশ্ব যেহেতু হোমোজিনিস, তাই আমরা ধরে নিতে পারি প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সি সমদূরত্বে অবস্থান করছে। ধরে নেই প্রতিটি গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী দূরত্ব $x$। মহাবিশ্ব যেহেতু সম্প্রসারিতও হচ্ছে কিছু সময় পর গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব আর পূর্বের সমান না থেকে বরং তার কয়েকগুণ হয়ে যাবে। ২ গুণও হতে পারে, ৪ গুণ কিংবা ৩.২৭ গুণ। আমরা জানি না। আমরা ধরে নেই $a$ গুণ দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে কিছুসময় পর গ্যালাক্সিগুলোর বর্তমান দূরত্ব হবে

$$r = ax$$

উভয় পক্ষে সময়ের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করে পাই

$$\frac{dr}{dt} = x \frac{da}{dt}$$

কিন্তু বেগ $v = \frac{dr}{dt}$ লেখা যায়। পূর্ববর্তী সমীকরণ দিয়ে এ সমীকরণকে ভাগ করলে পাওয়া যায়

$$\frac{v}{r} = \frac{da/dt}{a}$$

কিন্তু $\frac{da/dt}{a}$ একটু ধ্রুবক রাশি। একে হাবলের ধ্রুবক নামে ডাকা হয় এবং একে $H_0$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। উপরের সমীকরনে এ মান বসিয়ে আমরা পাই

$$v = H_0 r$$

এই সূত্রটিই হাবলের সূত্র নামে পরিচিত। এখানে $r$ হচ্ছে গ্যালাক্সি থেকে পর্যবেক্ষকের দূরত্ব এবং $v$ হচ্ছে গ্যালাক্সির বেগ। দূরত্বের সাথে বেগের সম্পর্ক এখানে সমানুপাতিক। তাই যত দূরের গ্যালাক্সি হবে তত বেশি বেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

ফ্রিডম্যানের সূত্র

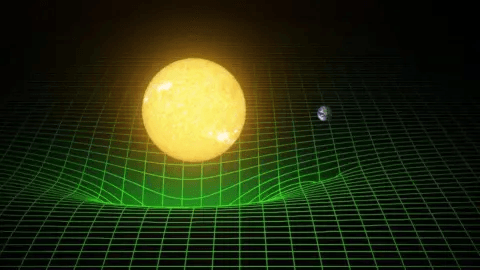

১৯১৫ সালে আইন্সটাইন তার বিখ্যাত ফিল্ড সমীকরণগুলো প্রকাশ করেন। এ সমীকরণগুলো থেকেই প্রথমবারের মতো আমরা জানতে পারি ভারী বস্তুর কারনে স্পেস-টাইম বেঁকে যায়। ফলে ভারী বস্তুর কাছ দিয়ে আলোক রশ্মি যাওয়ার সময় তার পথ দেখতে অনেকটা বাঁকা মনে হয়। আইনস্টাইনের এসব ফিল্ড সমীকরণ মহাজাগতিক প্রিন্সিপ্যাল ব্যবহার করে এক জোড়া আংশিক সমাধান বের করেন বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান।

ফ্রিডম্যানের সমীকরনটি দেখতে কিছুটা বিদঘুটে হলেও একবার এর গুরুত্ব বুঝতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে।

$$ H_0^2 = \frac{8 \pi G}{3} \rho – \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

সমীকরনের বামপাশে আছে হাবলের ধ্রুবক, অর্থাৎ এই সূত্রটি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে জড়িত। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ ঘটলে মূলত তিনটি বিষয় চলে আসে। (ক) ডার্ক এনার্জি নামক একটি ধারণা আছে, যা আমরা এখনও সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারিনি। এই ডার্ক এনার্জির কারনেই মূলত মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ডার্ক এনার্জির প্রভাব বুঝানোর জন্যই এ সমীকরনের ডানে যে $\Lambda$ চিহ্নটা আছে তা ব্যবহার করা হয়েছে (খ) মহাবিশ্বের সম্প্রসারনের সাথে সাথে এর ঘনত্বের একটি সম্পর্ক আছে। মহাবিশ্বের এই সংকট ঘনত্বের প্রভাব বোঝানোর জন্যই $\rho$ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে। (গ) মহাবিশ্বের একটি জ্যামিতি আছে। এই জ্যামিতির উপরই নির্ভর করে মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি। মহাবিশ্বের জ্যামিতি কি সমতল (Flat), না কি গোলকাকার (Spherical), না কি জিন আকৃতির (Saddle) তা বুঝতে হলে $k$ এর মান জানতে হয়।

- যদি $k$ এর মান 0 হয়, তবে বুঝতে হবে আমাদের মহাবিশ্বের জ্যামিতি সমতল। মহাবিশ্বের জ্যামিতি সমতল বলতে বুঝায় যদি আমি দুইটি লেজার সমান্তরালে অন করি তাহলে আলোক রশ্মি দুটো অনন্তকাল সমান্তরালেই চলবে। মহাবিশ্বের জ্যামিতি সমতল হলে আমাদের মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরেই সম্প্রসারিত হতে থাকবে, তবে এর সম্প্রসারণের হার ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

- যদি $k$ এর মান 0 থেকে বড় হয় তবে বুঝতে হবে আমাদের মহাবিশ্বের জ্যামিতি গোলাকার। মহাবিশ্বের জ্যামিতি গোলাকার বলতে বুঝায় যদি আমি দুটি লেজার সমান্তরালে অন করি তাহলে আলোক রশ্মি দুটো কোনো না কোনো এক সময়ে যেয়ে মিলিত হয়ে যাবে। এরা অনন্তকাল সমান্তরালে চলবে না। মহাবিশ্বের জ্যামিতি গোলকাকার হলে আমাদের মহাবিশ্ব কোনো এক সময় সম্প্রসারণ থামিয়ে দিবে। শুরু হবে এর সংকোচন এবং আবার একটি সিঙ্গুলারিটিতে চলে আসবে।

- যদি $k$ এর মান 0 থেকে ছোট হয় তবে বুঝতে হবে আমাদের মহাবিশ্বের জ্যামিতি জিন আকৃতির। মহাবিশ্বের জ্যামিতি জিন আকৃতির বলতে বুঝায় যদি আমি দুটি লেজার সমান্তরালে অন করি তাহলে আলোক রশ্মি দুটো ধীরে ধীরে একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে, কখনই মিলিত হবে না। মহাবিশ্বের জ্যামিতি জিন আকৃতির হলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলবেই বরং এর সম্প্রসারণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

প্ল্যাংক মিশনের ডাটা

২০০৯ সালে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ESA) প্ল্যাংক নামে একটি মিশন লঞ্চ করে। এ মিশনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ডেনসিটি প্যারামিটারের মান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা। এ ডেনসিটি প্যারামিটারের সাহায্যে $k$ এর মান বের করা সম্ভব। ২০১৮ সালে পূর্ণ ফলাফল যখন প্রকাশ পায় তখন গবেষকদল $k$ এর মান প্রায় শুন্যের কাছাকাছি পান। এ থেকে বলা যায় আমাদের মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরেই সম্প্রসারিত হতে থাকবে, তবে এর সম্প্রসারনের হার ধীরে ধীরে কমে আসবে।

তথ্যসূত্র

- [1] মহাকাশ থেকে কেন রেডিও সিগন্যাল আসে? – বিজ্ঞান ব্লগ

- [2] Liddle, A. (2015). An introduction to modern cosmology. John Wiley & Sons.

- [3] Planck Collaboration, (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. ArXiv

Leave a Reply