প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে উদ্দাম সাগরের বুকে ভেসে আছে ছোট্ট এক দ্বীপ– পাপুয়া নিউগিনি। স্বচ্ছ নীল জলরাশি, ছোট ছোট পাহাড়, স্নিগ্ধ সবুজ অরণ্য– এ সবকিছুর সংমিশ্রণে যেন এক প্রশান্তিময় জনপদ। ৪,৬২,৮৪০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশে অনেকগুলো গোত্রের একত্রে বসবাস। তাদের মধ্যে অন্যতম ফোর জনগোষ্ঠী।

দ্বীপটির দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে ফোররা গড়ে তুলেছিল নিজেদের আবাসস্থল। সেখানকার উর্বর ভূমিতে কালক্রমে তারা জীবনযাপন করে এসেছে। তৈরি করেছে এক আড়ম্বরপূর্ণ সামাজিক বন্ধন ও সহযোগিতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা।

তবে, প্রাচীনকালের সমাজ কাঠামো আজকের মতো এতটাও সভ্য ছিল না। ছিল না একে অপরের প্রতি মায়া-মমতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা। আর তাই আচমকা বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সংঘাত বেঁধে যেতো। সৃষ্টি হতো মারাত্মক আক্রমণাত্মক পরিবেশ। ফোররাও এক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল।

শস্যজমির ভোগদখল, অরণ্যের অধিকার, পশুপালন, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা নারী সম্ভোগ-সহ আরো নানাবিধ কারণে বাঁধতো এসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। নিষ্ঠুর পাশবিকতায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো একে অন্যের উপর। ছোঁচালো অস্ত্রের আঘাতে প্রাণনাশ করতেও দ্বিধা করতো না তারা।

এখানেই কী শেষ? না! বরং যুদ্ধে মারা যাওয়া কিংবা বন্দী হওয়া বিপক্ষ গোত্রের যোদ্ধাদের নিয়ে আসা হতো নিজেদের গোত্রে। অতঃপর, রাতের আঁধারে আয়োজন করা হতো চমকপ্রদ আনন্দ অনুষ্ঠানের। সেখানে, আনন্দে মাতোয়ারা গোত্রের সবাই একসঙ্গে নরমাংস ভক্ষণ করতো। মৃত মানুষের মস্তিষ্কের প্রতি এক সীমাহীন লোভ ছিল এই ফোর জাতির। এর পেছনে একটি কারণও ছিল অবশ্য! কী সেই কারণ?

জানা যায়, ফোররা বিশ্বাস করতো, মৃত মানুষের মস্তিষ্ক খেলে তার পুরো শক্তি-সামর্থ্য প্রবেশ করবে তাদের দেহে। ফলে তারা হয়ে উঠবে একেকজন অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা। গড়ে তুলবে সামর্থ্যবান জাতিসত্তা। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি বিপরীত বিশ্বাসও ছিলো। সেটি হলো-

বসতির পুরুষেরা এই নরমাংস ও মস্তিষ্ক ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতো। কেননা, তাদের ধারণা ছিল, শত্রুদের জীবনীশক্তি তাদের মাঝে প্রবেশ করলে তারা যুদ্ধের ময়দানে আবেগপ্রবণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে। উল্টো আক্রমণ করে বসবে নিজ স্বজাতির যোদ্ধাদের উপর।

আর তাই, মৃত দেহের মগজ ও মাংস ভক্ষণ করতে দেওয়া হতো গর্ভবতী নারী ও শিশুদের। যেন তারা ছোট থেকেই সামর্থ্যবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। জন্ম দিতে পারে শক্তিশালী শিশুসন্তান। তবে, লোভ সামলাতে না পেরে পুরুষরাও চুপিচুপি খেয়ে ফেলতো আগুনের লেলিহান শিখায় পোড়ানো এসব লোভনীয় নরমাংস।

রোগের প্রকোপ

এর বেশ কিছুকাল পরের কথা। এরই মাঝে নরমাংস খাওয়ার এই কর্মযজ্ঞ রীতিমতো সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ শেষে শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের চিবিয়ে খাওয়া যেন আরেক যুদ্ধজয়ের মতো আনন্দদায়ক ঘটনা! আর তাই দলবেঁধে আনন্দের আতিশয্যেই তারা উপভোগ করতো এমন আয়োজন।

কিন্তু একদিন, বসতির একজন মধ্যমনি রূপবতী নারী ভয়ংকর এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। কিছুদিনের মাঝেই শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে রীতিমতো কঙ্কালসার দেহ হলো তার। তার এমন করুণ পরিণতিতে আনন্দে ভাটা পড়লো গোত্রের সবার মাঝে।

এককালের সুঠাম দেহের অধিকারীনির এমন করুণ পরিণতি যেন কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারছিল না। পারছিল না এমন নিদারুণ যন্ত্রণা মেনে নিতে। আর তাই লোকমুখে প্রচলিত হলো- বীভৎস এক ডাইনির আছড় পড়েছে গোত্রের উপরে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই, গোত্রের আরো অনেকেই আক্রান্ত হতে লাগলো এ রোগে একে দুয়ে। নারীদের পাশাপাশি আক্রান্ত হলো শিশু ও পুরুষরাও। এই রোগের প্রকোপ এতটাই ভয়ংকর ছিল যে, আক্রান্ত ব্যক্তির চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল মৃত্যু।

প্রাথমিক পর্যায়ে রোগাক্রান্ত মানুষেরা হাঁটাচলায় কষ্ট পেতো। মুষ্টিবদ্ধ হাতে ধরতে পারতো না কিছুই। থরথর করে কাঁপতো হাতগুলো। কথা বলার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতো চরম। আর তাই হতভাগ্য মানুষগুলো সারাক্ষণ বসে থাকতো চুপচাপ গম্ভীর হয়ে। আবার আচমকা হেসেও উঠতো হো হো করে।

বসতির সুস্থসবল মানুষেরা বুঝতেই পারতো না রহস্যময় এ হাসির কারণ। যেন দুনিয়াটা আস্ত এক সার্কাসখানা! আর তারা সার্কাসের লোক। অতঃপর, চূড়ান্ত পর্যায়ে কথা বলা একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। না খেতে পেয়ে অসুস্থ আর দুর্বল হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত। সারা শরীর ক্ষতস্থানে ছেয়ে যেত। এবং একসময় রোগী মারা যেত।

প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে রোগীদের বন্য শুকরের মাংস, বিষাক্ত পোকামাকড় আর ঝাউগাছের ছাল খেতে দেওয়া হতো। তবে তা এতটুকুও কাজে আসে নি। জানা যায়, সেসময়ের মহামারী কুরুতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় হাজারখানেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

কিন্তু, মনে প্রশ্ন জাগে, কেন আঘাত হেনেছিল এমন ভয়ংকর মহামারী? কী ছিল এর পেছনের কারণ? নাকি সত্যিই এর পেছনে লুকিয়ে ছিল অন্য কোনো রহস্য– ডাইনি, পিশাচ কিংবা অশুভ শক্তির থাবা?

রোগের উৎস সন্ধানে

১৯৫০ সালের কথা। পাপুয়া নিউগিনি তখন অস্ট্রেলিয়ার অধীনস্থ একটি অঞ্চল। সেসময় এখানে নিয়মমাফিক তদারকিতে আসেন অস্ট্রেলিয়ান অফিসার জন ম্যাকআর্থার। তার কাজ, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কি-না তা নিরীক্ষা করে দেখা। প্রতিবেদন করা উপরি মহলে। কিন্তু, এখানে এসে রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান তিনি। মহামারী কুরুর তাণ্ডবে যে বিরাজ করছে রীতিমতো ভীতিকর পরিস্থিতি!

নিউগিনির ইস্টার্ন হাইল্যান্ডে কয়েকদিন অবস্থান করেন আর্থার। বুঝতে পারেন, এখানে বেশিদিন থাকা ঠিক হবে না। তৎক্ষণাৎ তিনি চিঠি পাঠান অস্ট্রেলিয়ান প্রশাসনে। জানান, জরুরি ভিত্তিতে এখানে গবেষক, চিকিৎসক ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর কথা।

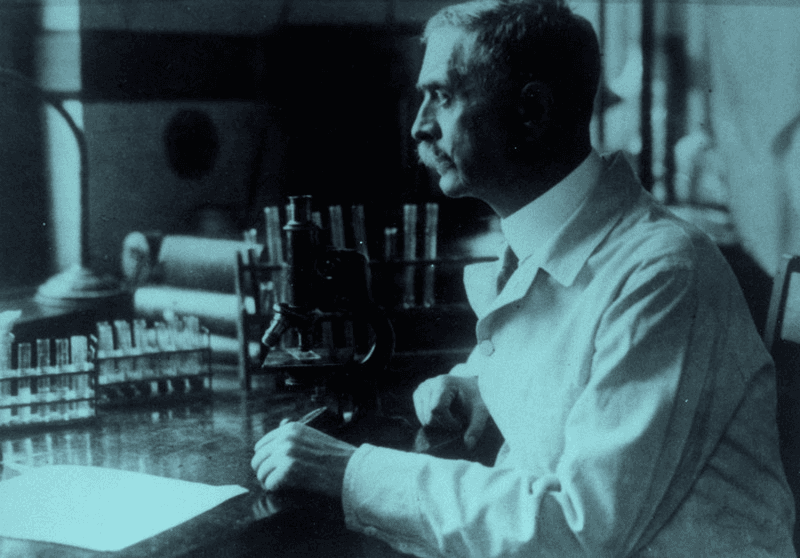

তার অনুরোধে তৎকালীন বিখ্যাত ভাইরোলজিস্ট ড্যানিয়েল কারলেটন গজডুসেক এবং ডাক্তার ভিনসেন্ট জিগাস ছুটে আসেন এখানে। নেমে পড়েন যার যার কাজে। একজন শুরু করেন চিকিৎসা ও আরেকজন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রোগতত্ত্ব বা প্যাথলজি বোঝার তোড়জোড়!

প্রাথমিক গবেষণার অংশ হিসেবে গজডুসেক স্থানীয় প্রশাসনকে দু’টো শিম্পাঞ্জি এনে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তার অনুরোধে দু’টো বলিষ্ঠ শিম্পাঞ্জিকে ধরে আনা হয় গভীর জঙ্গল থেকে। তাদেরকে রাখা হয় আলাদা দুটি খাঁচায়। এবং কুরু রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা মানুষের মস্তিষ্ক খেতে দেওয়া হয়। তাদের প্রতিটি কার্যকলাপও লিপিবদ্ধ করা হয় নোটখাতায়। চলতে লাগলো সময়।

বছরখানেক পর, শিম্পাঞ্জিদের দেহে কুরু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগলো। ধীরে ধীরে প্রকট হতে লাগলো এর উপস্থিতি। এবং ভাইরোলজিস্ট গজডুসেকের গবেষণার ফলে জানা গেলো কুরু রোগের নেপথ্যের রোমহষর্ক ঘটনা!

১৯৭৬ সালে অনবদ্য এই গবেষণার জন্য গজডুসেক চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পান। তার দেখানো পথ ধরে আরো গভীরে চলতে থাকে কুরু গবেষণার কাজ। আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, ভাইরাস থেকে আরো সরল গঠনের এক রোগ সৃষ্টিকারী অণু নাম, যার নাম প্রিয়ন– এটিই কুরু রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ক্রোয়েটজফেল্ট-জ্যাকব রোগ, স্ক্রাপি, ম্যাডকাউ এবং কুরু– এই রোগগুলোর পেছনে এই একই কণা দায়ী। প্রিয়ন আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্ক ঝাঁঝরা করে ফেলে। আর তাই, কোনো ভূত-প্রেত ছিল না, ছিল না কোনো অশুভ শক্তিও। এটি ছিলো একটি অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র।

সুদূরপ্রসারী গবেষণা

এই গবেষণার হাত ধরে ১৯৬১ সালে নৃতত্ত্ববিদ শার্লি লিনডেনবমের সহযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ান গবেষক মাইকেল আলপার আরো বিস্তারিত গবেষণা করেন। তারা এই রোগের অতীত ইতিহাস, বিবর্ণ পরিস্থিতি, বর্তমান প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সবকিছুই বের করে আনেন।

তুলে ধরেন এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের ঘটনাও। জানান, হয়তো ১৯০০ সালের শুরুর দিকে একজন বিপক্ষ গোত্রের যোদ্ধার থেকে শুরু হয়েছিল এই রোগ। যোদ্ধাটি নিজে কুরু রোগে আক্রান্ত না হলেও তার ভেতর প্রিয়ন কণার উপস্থিতি ছিল। ধীরে ধীরে তার ভেতর সৃষ্টি হয়েছিল আরো অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রিয়ন কণার।

ফোর গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে সে মৃত্যুবরণ করলে ফোররা তাকে গোত্রে নিয়ে আসে। খায় আগুনে পুড়ে চিবিয়ে। এভাবে মনের অজান্তেই তারা নিজেদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় ভয়ংকর রোগ– কুরু। ফোর জনগোষ্ঠীর লোকেরা তার জীবনীশক্তি নিজেদের ভেতর শুষে নিতে সূচনা করেছিল এই মহামারীর, যা পরবর্তী একশ বছর ধরে উপহার দিয়েছে অগণিত মৃত্যুর।

পরিশেষে

প্রশ্ন হতে পারে– মৃতদের মগজ-মাংস তো পুরুষদের তুলনায় নারী ও শিশুরা বেশি খেয়েছিল, তাহলে পুরুষরা আক্রান্ত হলো কেনো?

আসলে পুরুষেরা যে মৃতদেহ একেবারেই ভক্ষণ করতো না তা নয়, বরং লুকিয়ে লুকিয়ে তারাও খেয়ে ফেলতো পোড়া মাংসপিণ্ড।

এমনকি ফোর জনগোষ্ঠীর ভেতর আরেকটি বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল, সেটি হলো– নিজ গোত্রের কেউ মারা গেলে তার সম্মানে তার মস্তিষ্কও পুড়িয়ে খাওয়া হতো। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ-শিশু সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্ষণ করতো এটি ৷ আর এভাবেই সবার দেহে কমবেশি জেঁকে বসেছিল প্রিয়ন।

তাহলে আবারো প্রশ্ন হতে পারে– মড়ক লেগে ফোর জনগোষ্ঠী একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেলো না কেন? এর কারণ হিসেবে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, যে সমস্ত লোকেরা কুরু রোগের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের প্রিয়ন প্রোটিনের গঠন অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রম ছিল। ফলস্বরূপ, এই আশির্বাদপুষ্ট ঘটনা তাদের সেসময় চমৎকারভাবে রক্ষা করেছিল এই দানব প্রিয়ন থেকে!

প্রকৃতিই তাদের দান করেছিল এই ক্ষমতা! বাঁচিয়েছিল পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে। কি রহস্যময় ব্যাপার, তাই না?

তথ্যসূত্র:

Leave a Reply