আপেক্ষিকতা

%22%20transform%3D%22translate(2.2%202.2)%20scale(4.35938)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ffeba1%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(23.33865%20194.12725%20-54.75363%206.58267%2038%2067.7)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23174169%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-71.57375%20-20.6587%2028.7994%20-99.77784%20184.2%2053.5)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23297cc3%22%20cx%3D%22205%22%20cy%3D%22118%22%20rx%3D%2298%22%20ry%3D%2249%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23604434%22%20cx%3D%22169%22%20cy%3D%2228%22%20rx%3D%2269%22%20ry%3D%2247%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

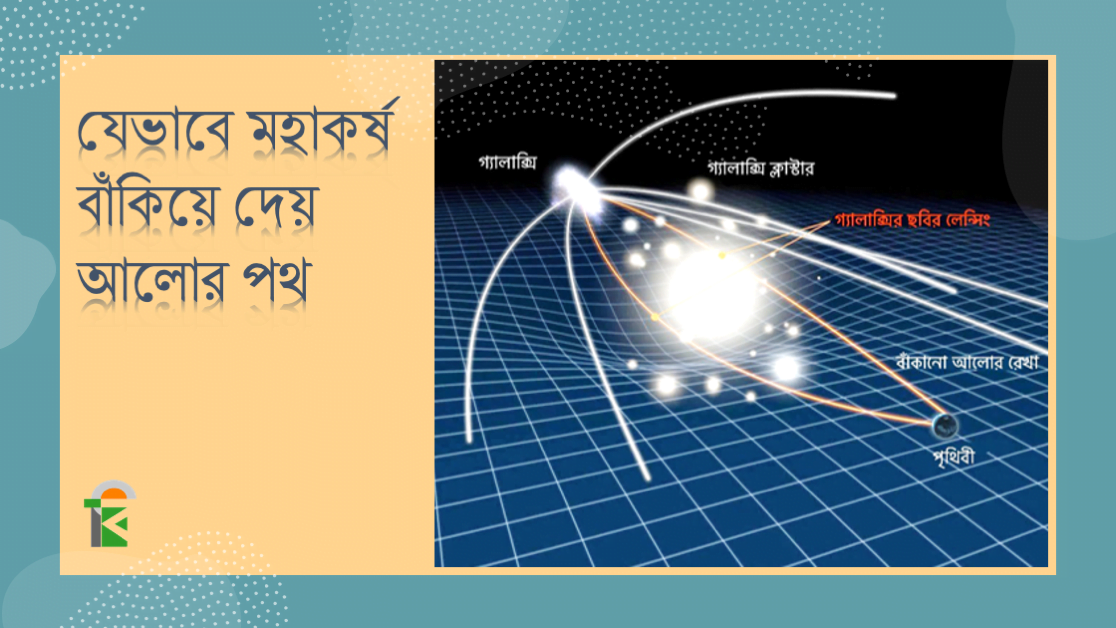

প্রকৃতির দূরবীন: গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং

আপেক্ষিকতার তত্ত্বমতে অনেক ভরবিশিষ্ট কোনো বস্তুর পাশ দিয়ে আলো যাওয়ার সময় আলো বেঁকে যায়। একে গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং ইফেক্ট বলে।

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(63.09425%20-109.57171%20230.93974%20132.98112%20927.9%2079)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23888%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(12.80194%20143.73769%20-315.74025%2028.12128%20289%20476.1)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23848484%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-74.30519%20-56.79687%2048.3156%20-63.20948%20986%20476.1)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23c4c4c4%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(260.70653%20-67.4233%2020.83551%2080.56494%20119.4%20305.8)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

বিশেষ আপেক্ষিকতার বিশেষ ভর: আপেক্ষিক ভর কি সত্যি?

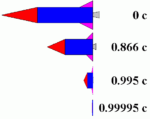

বস্তুর বেগ কখনোই আলোর বেগের সমান হতে পারে না – এ কথাটা আমরা সবাই কম বেশি জানি। স্পেশাল রিলেটিভিটির (বিশেষ আপেক্ষিকতা) জ্ঞান না থাকলেও জনপ্রিয়ধারার বিজ্ঞান কন্টেন্টের প্রভাবে কৌতূহলী পাঠকদের কাছে এটা আর অজানা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে কেন বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারে না? আর একটু ঘাটতেই তারা…

%22%20transform%3D%22translate(1%201)%20scale(1.95313)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23333%22%20d%3D%22M110%20136h5v3h-5z%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23010101%22%20cx%3D%2298%22%20cy%3D%22145%22%20rx%3D%2213%22%20ry%3D%2228%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23070707%22%20d%3D%22M111%20134h13v2h-13z%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23010101%22%20d%3D%22M131%20120.4l-8.6-9-8%2026.8%2053.7%2046z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স পর্ব-২: গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশন ও স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

আগের পর্বে আমরা নিউটনের গতিসূত্র কীভাবে আসলো, সূত্রগুলো কখন খাটে এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এটা দেখেছি যে নিউটনের সূত্রগুলো একটা বিশেষ ফ্রেমে খাটে, যাদের ইনারশিয়াল ফ্রেম বা গ্যালিলিয়ান ফ্রেম বলা হয়। আজকে আমরা এই বিশেষ ফ্রেম নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করবো। আর এর সাথে আমরা আজকে স্পেসটাইম ডায়াগ্রামের সাথে পরিচিত হবো। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স সিরিজের শেষের…

ব্ল্যাকহোল

মাধ্যাকর্ষণ আলোকে টান দেয়। আমরা জানি আমরা পাথরকে কক্ষপথে ঘোরাতে পারি, কিন্তু আমরা আলোকে কি কক্ষপথে ঘুরাতে পারি? হ্যাঁ! কিন্তু তার জন্য দরকার খুবই ভারী কোন বস্তু যার ব্যাসার্ধ খুবই ছোট। উদাহরণ স্বরূপ : এমন কিছু দরকার যা সূর্যের মত ভারী কিন্তু ব্যাসার্ধ ৩ কি.মি. এর চেয়ে কম। এমন কিছুর কাছে ঠিক দিকে আলোকে পাঠালে…

%22%20transform%3D%22translate(3.8%203.8)%20scale(7.5039)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23001000%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(136.1157%20-81.65468%2020.28112%2033.80797%2046.4%207.3)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231d0000%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-10.99254%20-19.20352%2045.43982%20-26.01081%2020.1%2010.3)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%2317558a%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(75.4%2019.2%20146.7)%20scale(75.15543%20116.42767)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%2300174a%22%20cx%3D%2217%22%20cy%3D%22119%22%20rx%3D%2225%22%20ry%3D%2256%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

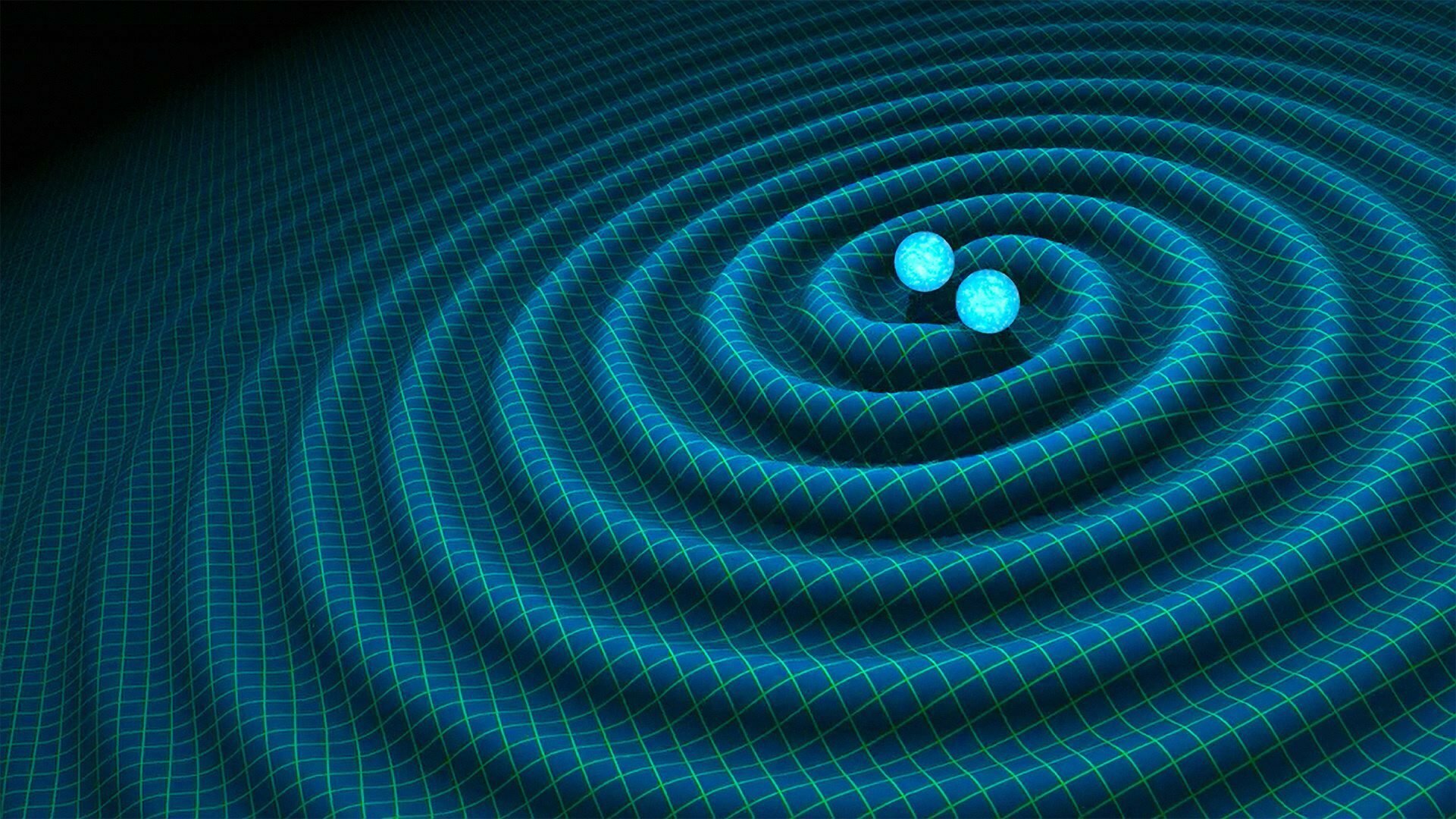

থিওরি অফ রিলেটিভিটি এবং মহাকর্ষের তরঙ্গ

থিওরি অফ রিলেটিভিটি সম্ভবত বিংশ শতকে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে জনপ্রিয় আবিষ্কার। যারা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তেমন কিছুই জানেন না তারাও হালকা গোঁফ, উঁচু কপাল, এলোমেলো চুলের একজন বিজ্ঞানীকে খুব ভালমত চেনেন যিনি ১৯০৫ সালে “থিওরি অফ রিলেটিভিটি” আবিষ্কার করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানের জগতেও থিওরি অফ রিলেটিভিটি’র গুরুত্ব একটু অন্যরকম। এই একটিমাত্র থিওরি প্রায় ১০০ বছর আগে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে যে…

%22%20transform%3D%22translate(.5%20.5)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%236e53e7%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(31.11492%2058.51865%20-23.9551%2012.73715%2057.3%200)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-67.62138%20-56.61973%2024.93696%20-29.7824%2021%2085)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20cx%3D%22144%22%20cy%3D%2210%22%20rx%3D%2233%22%20ry%3D%2230%22%2F%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23fff%22%20d%3D%22M90.8%20107.1l-46.5%2048.2-79.1-76.4%2046.5-48.2z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

আপেক্ষিকতা: কোণ সংকোচন-সম্প্রসারণ

প্রথমেই বলে রাখি লেখাটি বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া পাঠকদের জন্য যাদের পদার্থবিজ্ঞানে একটু হলেও আগ্রহ আছে। যারা বিশেষ আপেক্ষিকতা একটু-আধটু জানে-বোঝে, তারা সবাই আশা করি দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা বা দৈর্ঘ্য-সংকোচন বিষয়টি জানে। বইয়ের ভাষায়ঃ কোন পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল বস্তুর দৈর্ঘ্য ঐ পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে নিশ্চল অবস্থায় ঐ একই বস্তুর দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হয়, এই প্রভাবকে দৈর্ঘ্য সংকোচন…

%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ead7d4%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-106.6%20521%20-352.8)%20scale(194.9509%20284.02382)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%231a5d3d%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-217.3548%2041.6402%20-130.27976%20-680.03838%20469.7%20337.2)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%2320abf0%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(52.24716%20-391.57422%20143.25934%2019.11488%2056.4%20277.5)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23226847%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(51.885%20-125.63617%20220.5508%2091.08268%201197.7%20514.1)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

কণাতত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার গপ্পো

[পূর্বের পোস্ট: তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান কি?] আঠারো আর উনিশ শতাব্দীতে নিউটনের ক্যালকুলাস, গতিবিদ্যা আর মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা শুরু হয়। এই গবেষণাগুলো খুব সাফল্যের সাথে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে তাড়িৎ-চৌম্বক বিদ্যার দিকে নিয়ে যায়। ক্যালকুলাসের বিবর্তন হয় ধ্রুপদী ক্ষেত্র তত্ত্ব বা ক্লাসিক ফিল্ড থিউরীর মধ্যে। মজা হলো, যখন তাড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে যখন গণিতের সাহায্যে খুব ভালো ভাবে…

%22%20transform%3D%22translate(1.8%201.8)%20scale(3.55469)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ababab%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(100.59908%20-48.5994%2016.49969%2034.15378%2019.5%2030.2)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23373536%22%20cx%3D%22176%22%20cy%3D%22137%22%20rx%3D%22106%22%20ry%3D%2226%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23939494%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(30.03532%204.7034%20-3.10503%2019.82832%20121.5%2032.6)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b5b4b4%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(.93618%2023.91018%20-33.31788%201.30453%2042.2%206)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

আপেক্ষিকতায় যথার্থ সময় – পর্ব ২

[প্রথম পর্ব দেখুন এখানে] স্বাতীর সঙ্গে বলটার ব্যাপারে আমার মতের মিল হল, কিন্তু এর পরেই একটা ব্যাপারে আমাদের দুজনের তর্ক লেগে গেল। আমি বললাম, “তুমি তো আমার জানালার পাশ দিয়ে আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিতে (u = 0.5c) বেড়িয়ে গেলে। আমি দুরবিন দিয়ে দেখলাম তুমি ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) কিলোমিটার দূরত্ব ২ সেকেন্ডে পার হয়ে গেলে। আলো…

%22%20transform%3D%22translate(1.8%201.8)%20scale(3.55469)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ababab%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(100.59908%20-48.5994%2016.49969%2034.15378%2019.5%2030.2)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23373536%22%20cx%3D%22176%22%20cy%3D%22137%22%20rx%3D%22106%22%20ry%3D%2226%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23939494%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(30.03532%204.7034%20-3.10503%2019.82832%20121.5%2032.6)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23b5b4b4%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(.93618%2023.91018%20-33.31788%201.30453%2042.2%206)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)

আপেক্ষিকতায় যথার্থ সময়

[আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত অধ্যাপক রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বই ‘আপেক্ষিকতা তত্ত্ব’ একটি উঁচু মানের বই। সমস্যা হল আমার কাছে সেটার যে কপিটা আছে তার ছাপা ও বাঁধাই ঠিক সম পরিমাণে নিকৃষ্ট। যার ফলে এই বইটি ডেস্ক রেফারেন্স হবার বদলে বইয়ের তাকের কোন এক কোণায় অবহেলায় পড়ে থাকে। অধ্যাপক রঞ্জন proper time…