আঠারো আর উনিশ শতাব্দীতে নিউটনের ক্যালকুলাস, গতিবিদ্যা আর মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা শুরু হয়। এই গবেষণাগুলো খুব সাফল্যের সাথে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে তাড়িৎ-চৌম্বক বিদ্যার দিকে নিয়ে যায়। ক্যালকুলাসের বিবর্তন হয় ধ্রুপদী ক্ষেত্র তত্ত্ব বা ক্লাসিক ফিল্ড থিউরীর মধ্যে। মজা হলো, যখন তাড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে যখন গণিতের সাহায্যে খুব ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করা গেল, অনেক পদার্থবিজ্ঞনী ভাবা শুরু করলেন যে প্রকৃতিতে ব্যাখ্যা করার মতো আর কিছুই বোধহয় বাকি নেই!

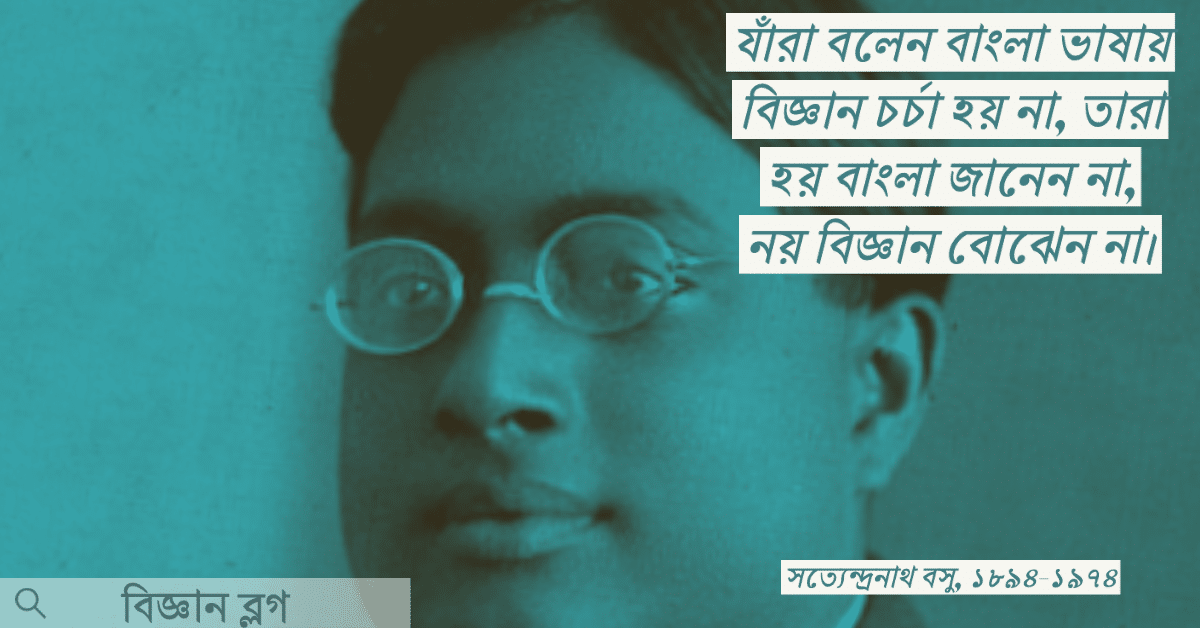

পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন নিশ্চিত সময় কাটাচ্ছেন, তখনই আবিষ্কার হলো ইলেক্ট্রন। আর এর সাথে সাথে জন্ম হলো কণাতত্ত্ব। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গণিত জন্ম নিলো এই কণাদের আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল সব কণাকেই দুইটি বড় দলে ভাগ করা যায়। এরা হলো বসুকণা ও ফার্মিকণা (বোসন ও ফার্মিয়ন)। এখানে বলে রাখি বোসনের নাম রাখা হয়েছে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন বসুর নামে। বসুকণার কাজ হলো শক্তি স্থানান্তর করা, যেমন ফোটন আলোক শক্তি বহন করে। দেখা গেল যে বসুকণারা একই সাথে একই অবস্থায় (state) থাকতে পারে। কিন্তু কোন ফার্মিয়ন কণা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেবল নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকতে পারে। তাই ফার্মিয়নেরা বস্তু তৈরি করতে পারে – যেমন ইলেক্ট্রন, প্রোটন ইত্যাদি। এজন্য একটি বস্তুর মধ্য দিয়ে অন্য বস্তু চলে যেতে পারে না, আমরা দেয়াল ভেদ করে যেতে পারি না। এটাই হলো পলির বর্জন নীতি। ফার্মিয়নরা (বস্তুরা) একই সময় একই স্থান শেয়ার করতে পারে না, বোসনরা (শক্তির কণারা) পারে।

কণাতত্ত্ব কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হাত ধরে বড় হচ্ছিলো। পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষামূলক প্রমাণের মাধ্যমে দেখা গেল যে আলো (যা কিনা তাড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ) শূণ্যের মধ্যে সব দিকে একটি নির্দিষ্ট গতিবেগে চলে। এই গতিবেগ সকল পর্যবেক্ষকের কাছে একই রকম। এটা ছিলো আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার সূত্রের অংশ। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের গাণিতিক মডেল আর বিভিন্ন প্রমাণ পরে যুক্ত হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বড় হয়ে ওঠার সাথে। জন্ম নেয় আপেক্ষিক কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব (বা রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম ফিল্ড থিউরী)।

তারপর, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বকে বিকশিত করেন নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে ধারণ করার লক্ষ্যে। তখন জন্ম নেয় আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি স্থানের একটি নতুন জ্যামিতি নিয়ে আসে। এই জ্যামিতি অনুযায়ী মহাবিশ্বের স্থান বেঁকে যায়, তাই ইউক্লিডের জ্যামিতি আর কাজ করে না। তখন সৌরজগতের তিনটি গ্রহকে ধরে একটি ত্রিভূজ কল্পনা করলে তার তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি হয় না!

কিন্তু কিভাবে কণাতত্ত্বের কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর মহাকর্ষের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব একসাথে ব্যাখ্যা করা যায়? এই দুইটি তত্ত্ব ভিন্ন স্কেলে কাজ করে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স কণাদের ব্যাখ্যা করতে অত্যন্ত কার্যকরী একটা হাতিয়ার। আর সাধারণ আপেক্ষিকতা দিয়ে গ্রহ-তারা-গ্যালাক্সির স্কেলে মহাবিশ্বের গঠন, বিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যন্ত সফল। এই দুইটি তত্ত্বকে একত্রিত করে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব (বা কোয়ান্টাম গ্রাভিটি) যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে একটা কাজের কাজ হবে। তখন একটি মাত্র তত্ত্ব দিয়েই সবকিছু ব্যাখা করা যাবে।

তাত্ত্বিকপদার্থ বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চ মোটামুটি প্রস্তুত! আগামী পোস্টে আমরা দেখবো কিভাবে কেন স্ট্রিঙের ধারণা মঞ্চে প্রবেশ করলো।

Leave a Reply