মানুষকে আক্রমণ করার জন্য অণুজীবরা বিবর্তিত হয়েছে বলে আমরা ভাবি। তবে আমরা হয়তো আদিকাল থেকে চলমান যুদ্ধে বেসামরিক হতাহত ছাড়া অন্য কিছু নই।

১.

এইচ জি ওয়েলসের ক্লাসিক দ্য ওয়ার অফ দ্যা ওয়ার্ল্ডস (১৮৯৮) উপন্যাসে মঙ্গল গ্রহের প্রাণী কর্তৃক ইংল্যান্ড আক্রমণের আখ্যান পাওযা যায়। উপন্যাসটি কোন চনমনে বীরত্বপূর্ণ বিজয় দিয়ে শেষ হয় না, বরং দৈবভাবে গল্পের শেষ হয়। ভিনগ্রহের প্রাণী তাপীয়-রশ্মি ও কালো-ধোঁয়া দিয়ে মানুষকে আয়ত্বে আনতে চায়। কিন্তু জয়ের একেবারে কাছাকাছি এসে তারা মারা যায়। মানববিহীন ধ্বংসস্তুপের লন্ডনে তাদের যন্ত্রগুলো অচল হয়ে পড়ে। পাখিরা তাদের পচা দেহাবশেষ ঠোকর দিয়ে খায়। তাদের এই হঠাৎ-পতনের কারণ? ব্যাক্টেরিয়া। উপন্যাসের বেনামী কথক বলেন, ‘মানুষের সকল ফন্দি ব্যর্থ হওয়ার পর, সবচেয়ে নিচু জীব দিয়ে (ভিনগ্রহবাসীরা) পরাস্ত হলো।‘

ওয়েলসের যুক্তি ছিলো সরল। মানুষের অনাক্রম্যতা (immunity) বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে যা আমাদের সংক্রামক জীবাণু থেকে রক্ষা করে। উদ্ভবের শুরু থেকে আমরা এ জীবাণুগুলোর সংস্পর্শে এসেছি। এখনো আমাদের রোগ হয়। তবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। অন্যদিকে মঙ্গলের অধিবাসীরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অগ্রসর হলেও তারা ব্যক্টেরিয়াদের সংক্রমণে প্রতিরোধ গড়তে পারে না। কথক বলেন, ‘মঙ্গলে কোন ব্যক্টেরিয়া নেই। আক্রমণকারীরা পৌঁছানোর সাথে সাথে সরাসরি পার্থিব খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলো, আর আমাদের অাণুবীক্ষণীক মিত্ররা তাদের পরাস্ত করার জন্য কাজ শুরু করলো।‘

প্রায় দুই দশক আগে যখন প্রথমবার বইটি পড়ি, তখন গল্পের শেষ দৃশ্যে মোচড়টি আমার কাছে কোন জটিল সমস্যার সরল সমাধান মনে হয়েছিলো। সমাধানটা যেন একেবারে শূণ্য থেকে ফুঁড়ে বেড়ালো। অণুজীবরা কাহিনীর শেষে হঠাৎ আবির্ভূত নায়ক হয়ে আমাদের বাঁচালো। তাছাড়া পৃথিবীর অণুজীবরা খুব সম্ভবত ভিনগ্রহবাসীদের দেহে বাঁচতেই পারবে না। তবে সাম্প্রতিককালে আমার উপলদ্ধি হচ্ছে যে ওয়েলস উনিশ শতকের কাছকাছি সময়ে লিখতে গিয়ে না বুঝেই ব্যক্টেরিয়ার একটি সত্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যা অণুজীববিজ্ঞানীরাও মাঝে মাঝে ভুলে যান। তা হলো সাধারণ অণুজীবরা বিবর্তনীয় দুর্ঘটনায় মানবঘাতী জীবাণু হয়ে উঠতে পারে।

উপন্যাসটিতে বর্ণিত ব্যক্টেরিয়া এলিয়েনদের বিকল করার জন্য বিবর্তিত হয় নি। তারা বিবর্তিত হয়েছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের কেন্দ্র করে। আক্রমণকারী এলিয়েনরা আচমকা ব্যক্টেরিয়ার ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়ে গিয়ে মরে যায়। একই ঘটনা আমাদের সাথেও ঘটতে পারে। মানুষের মাঝে ভয়াবহ ব্যাধী সৃষ্টি করা অনেক অণুজীবরা আসলে আমাদের তাক করে নি। বরং তারা রূঢ় পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিংবা অন্য অণুজীবদের প্রতিরোধ করার জন্য বিবর্তিত হয়েছে। ঘটনাক্রমে এসব অভিযোজন ব্যক্টেরিয়াদের আমাদের দেহে বেঁচেবর্তে থাকতে কিংবা মানব রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যহত করতে সাহায্য করেছে।

যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া (Streptococcus pneumoniae) নামক ব্যক্টেরিয়াটির কথা ধরা যাক। ব্যক্টেরিয়াটি সচরাচর আমাদের নাসারন্ধ্র ও শ্বাসনালীর মধ্যে বসবাস করে। বেশিরভাগ সময় এরা নিরীহ হলেও ব্যক্টেরিয়াটি ঘটনাক্রমে নিষ্ক্রিয় যাত্রী থেকে সক্রিয় ঘাতকে রূপান্তরিত হতে পারে। ফলে নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, পচন ও অন্যান্য রোগ হতে পারে। রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা দূর্বল এমন ব্যক্তির মধ্যেই সাধারণত এ ঘটনাগুলো ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ব্যক্টিরেয়াটির একটি বিশেষ প্রকরণের (Strain) ভুলের কারণে হয়। এ বিশেষ প্রকরণটি জটিল সুগার-অণুর মোটা আস্তরণে আবৃত থাকে। এ আবরণ অনেকটা বর্মের মতো যা তাদের মানব রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা থেকে রক্ষা করে।

তবে ২০০৭ সালে পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনে এলেনা লাইসেঙ্কো দেখেন যে এই ‘পরাক্রমশীল অণুজীব ও দূর্বল বাহক‘ গল্পে আরো বাকি আছে। আমাদের শ্বাসনালীতে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়াকে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার (Hemophilus influenzae) মতো অন্যান্য ব্যক্টেরিয়ার সাথে একসাথে থাকতে হয়। এই অণুজীব দুইটি সুপ্রতিবেশী নয়। হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা পোষক দেহের শ্বেতরক্তকণিকাকে পরিচালনা করে এর প্রতিযোগীকে আক্রমণ করার জন্য। এই রণকৌশল সাধারণত কাজ করে। লাইসেঙ্কো দেখলেন ইঁদুরের মধ্যে এ দুইটি অণুজীব একসাথে থাকতে দিলে সাধারণত স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়ার জায়গা বেদখল হয়ে যায় আর হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা একাই শাসন করে।

কিন্তু স্ট্রোপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়ার মোটা আস্তরণের বর্ম পড়া প্রকরণগুলো শ্বেতরক্তকণিকার কাছে অভেদ্য। তাই এই প্রকরণটি জায়গা ছেড়ে দেয় না। এই বর্ম বেশ খরুচে – এগুলো তৈরির জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে এ ব্যক্টেরিয়ার হালকা ও কম শক্তি ব্যয়ে আবরণ তৈরি করা প্রকরণগুলোর সাথে মোটা আস্তরণের প্রকরণ প্রতিযোগিতায় পেড়ে উঠতে পারে না। সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিযোগীতায় মোটা আস্তরণের স্ট্রেইনগুলো হেরে যায়। কিন্তু হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা কর্তৃক পরিচালিত রোগপ্রতিরোধ-বাহিনীর বিরুদ্ধে একটা মোটা আস্তরণ আকষ্মিক ভাবে লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। কাকতালীয়ভাবে এরকম মোটা আস্তরণ এই প্রকরণকে শ্বাসতন্ত্রের গভীর অংশে আক্রমণ করতে দক্ষতর করে তোলে। ফলে তা ভয়াবহ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিযোগীর কাছ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া অসাবধানতাবশত নিজেই ঘাতকে পরিণত হয়।

স্ট্রোপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়ার জঙ্গিসুলভ রোগ তৈরির ক্ষমতা মানব-বাহকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোজন নয়। বরং এটি মূলত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ব্যক্টেরিয়াটি মানুষকে মারে কাকতালীয় ভাবে।

২.

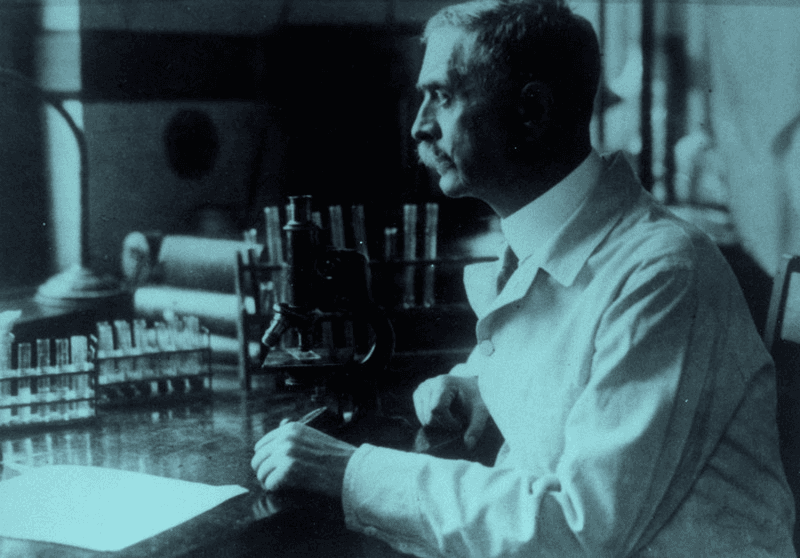

সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ডাচ বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক নতুন ধরনের মাইক্রোস্কোপ-লেন্স তৈরি করেন। ফলে অণুজীবের অদৃশ্য বিশাল জগৎ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে নিজের দাঁতের ময়লা দেখে তিনি লেখেন: ‘তারপর আমি ভীষণ বিস্ময়ে দেখি যে এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট অ্যানিমলক্যুল রয়েছে, তারা শোভনভাবে নড়ছে‘। এই ছোট ছোট জীবগুলো বিজ্ঞানীমহলে বিস্ময় সৃষ্টি করলেও তাদের অগুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা হতো। লিউয়েনহুকের গবেষণার ধারাবাহিকতা রাখতে খুব কম গবেষকই নিজেদের নিয়োজিত করেন। এ অবস্থার পরিবর্তন হয় উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ল্যুই পাস্তুর ও রবার্ট কখ্ প্রমাণ করেন কিছু কিছু অণুজীব বিভিন্ন ভয়াবহ রোগের জন্য দায়ী।

অণুজীবদের রোগের কারণ হিসেবে দেখার সেই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি এখনো বদলায় নি। অণুজীবরা সবজায়গাতেই বিরাজমান। কিন্তু ফোন, কিবোর্ড, টয়লেটে তাদের উপস্থিতি আমরা ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন হিসেবে দেখি। তারা আমাদের দেহ ভর্তি করে আছে, আমাদের খাদ্য হজম করতে আর স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করছে। কিন্তু আমরা তাদের দুশমন হিসেবে দেখি যাদেরকে ধ্বংস করে জিততে হবে।

এই বৈরি মনোভাবের কারণ সহজবোধ্য। আমরা, যাদের মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারের সুযোগ আছে, তারা ছাড়া অধিকাংশ মানুষই নিজ চোখে অণুজীব দেখবেন না। আমরা অণুজীবের মধ্যে একাংশকে রোগব্যাধীর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করি। কিন্তু সেই সংখ্যালঘুরাই সুড়সুড়ি দেয়া হাঁচির কুয়াশা কিংবা মসৃন ত্বকে ফুসকুড়ির জন্য দায়ী। যখন সংখ্যালঘু জীবাণুর কারণে আমাদের জীবন হুমকীর মুখে পড়ে তখনই আমরা এদের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠি। আর ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে জীবাণুরা ছিলো ভয়াবহ হুমকী। গুটিবসন্ত, কলেরা, যক্ষা ও প্লেগের মহামারী মানবজাতিকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে। এসব ব্যাধীর ভয় ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে শুরু করে কন্টাজিয়ন (২০১২) বা আউটব্রেক (১৯৯৫) এর মতো হলিউডের চলচিত্র হয়ে আমাদের সমগ্র সংস্কৃতিকে প্রভাব রেখেছে।

যখন অণুজীবরা আমাদের মারছে না তখন ওদের সম্পর্কে আমরা সচরাচর অন্যমনষ্ক থাকি। তাই বাহক ও জীবাণু, নায়ক ও খলনায়ক, আমরা ও তারা এরকম বয়ান তৈরি করি। যারা রোগ তৈরি করে তারা আমাদের ব্যবহার করার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে বেঁচে থাকে। তাই নতুন নতুন পদ্ধতিতে তাদেরকে প্রতিরোধ করার দরকার হয়। এজন্যে আমরা গবেষণা করি যে তারা কিভাবে আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বোকা বানিয়ে বিবর্তিত হয়, কিংবা কিভাবে তারা খুব সহজে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে যায়। যেসব জিন তাদের রোগ তৈরিতে সাহায্য করে সেসব জিনকে সনাক্ত করে আমরা উগ্র-বৈশিষ্ট্য (virulence factor) হিসেবে চিহ্নিত করি। তাদের পৃথিবীতে আমরা নিজেদেরকে কেন্দ্রে রাখি। আমরা পুরো বিষয়টিই নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করি।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে আমাদের মানবকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গিটি কখনো কখনো অমূলক। যেসব অভিযোজনের কারণে ব্যক্টেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য জীবাণু আমাদের ক্ষতি করে, সেগুলো মানব-রোগ পরিপ্রেক্ষিতের বাইরেও বিবর্তিত হতে পারে। এ অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যগুলো অণুজীব-ইতিহাসের অংশ যা আমাদের ক্ষতি করে, মেরেও ফেলে। কিন্তু এটি আমাদের সম্পর্কে নয়। এই ধারণাটি কাকতালীয় বিবর্তন অনুকল্প নামে পরিচিত। ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞানী ব্রুস লেভিন এটিকে ২০০৮ সালে বলেছেন ‘shit happens’ অনুকল্প হিসেবে (অর্থাৎ বাজে ঘটনা ঘটে অনুকল্প)।

এই অনুকল্প সব ধরনের সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে ভাইরাসের ক্ষেত্রে তো একেবারেই অবান্তর। কারণ ভাইরাসকে সব সময় বাহক কোষের মধ্যে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে হবে। এটি ক্যান্ডিডা অ্যালবিকানস (Candida albicans) বা স্ট্যফাইলোকক্কাস অরিয়াস (Staphylococcus aureus) এর মতো অনেক ব্যক্টেরিয়া ও ছত্রাকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়, যারা দীর্ঘদিন ধরে মানব জীবাণু হিসেবে কাজ করছে ও আমাদের বিরুদ্ধে ভালোভাবেই অভিযোজিত। তবে এই অনুকল্পটি অনেকগুলো রোগের কিছু অদ্ভূতুড়ে বিষয় বেশ ভালোভাবেই ব্যখ্যা করে।

উদাহরণসরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্টেরিয়া কেন তাদের বাহকের ক্ষতি করবে, যাদের ওপর তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ভরশীল? কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তর সুস্পষ্ট: তারা কাশি বা হাঁচির মতো উপসর্গ তৈরি করে কারণ এগুলো তাদের ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। কিন্তু স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে কি বলবো? এ ব্যাক্টেরিয়াটির যেসব স্ট্রেইন বাহকের শ্বাসপথের কোন ক্ষতি না করেই বসে থাকে তারা ইতিমধ্যেই অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে যেতে সক্ষম। সে হিসেবে এর শ্বাসতন্ত্রের গভীরে ঝাঁপ দেয়া রোগসৃষ্টিকারী প্রকরণটি আসলে কম ছোঁয়াচে। একই কথা বলা যায় হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস (Neisseria meningitidis) এর ক্ষেত্রেও। এরা মস্তিষ্কের চতুর্পাশে প্রতিরক্ষামূলক পর্দাটি সংক্রমিত করতে পারে। এ কারণে ব্যক্টেরিয়াল মেনিনজাইটিস নামক মৃত্যুঝুঁকিপূর্ণ মস্তিষ্ক-প্রদাহ হতে পারে। এর ফলে ব্যক্টেরিয়াটি কিন্তু নতুন নৌকাতে উঠার কোন আশা ছাড়াই নিজেদের জাহাজটি তলিয়ে দিতে পারে।

কাকতালীয় বিবর্তন অনুকল্প এসব আপাত-বৈপিরত্যের সমাধানে সাহায্য করে। এটি বলে যে অন্তত কিছু মানব-ব্যাধীর ক্ষেত্রে আসলে মানুষের কোন প্রেক্ষাপটই নেই!

৩.

কাকতালীয় বিবর্তন অনুকল্প দিয়ে অণুজীব সম্পর্কিত অনেকগুলো আবিষ্কারের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। বিজ্ঞানীরা ত্রিশ হাজার বছর ধরে বরফে জমে থাকা ব্যক্টেরিয়াতে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন খুঁজে পেয়েছেন (যা সংগৃহীত হয়েছে মিলিয়ন বছর পুরনো গুহা থেকে)। আমরা এন্টিবায়োটিককে আধুনিক আবিষ্কার বলে ভাবতে পরি। অথচ এটি মূলত যুদ্ধাস্ত্র যা ব্যক্টেরিয়ারা বহু যুগযুগান্তর থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছে। আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে যখন পেট্রিডিশে মোল্ডের দূষণ খুঁজে পান তার বহু আগে থেকে প্রকৃতিতে এন্টিবায়োটিক উপস্থিত ছিলো। এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন এই প্রাচীন যুদ্ধের অংশ হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে। তবে এরা আজকাল আমাদের ব্যপকভাবে উৎপাদিত ঔষুধের বিরুদ্ধে অণুজীবদের টিকে থাকতে সাহায্য করে।

একইভাবে অনেকগুলো জীবাণুর রোগব্যাধী তৈরিতে সাহায্য করা ‘উগ্রতা সম্পর্কিত জিন’ এর অনুরূপ জিন পাওয়া গেছে এমন সব ব্যক্টেরিয়ার মাঝে যার সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক আছে বলে জানা নেই। জীবাণুগুলোর অনুরূপ জিন পাওয়া গেছে সাগরের অণুজীবের মধ্যে যারা মানুষকে আক্রমণ করে না এছাড়াও কিছু রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া প্রায়ই পরিবেশের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে বিরাজ করে। নিউইয়র্কের ইয়েশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞানী আরটুরো ক্যাসাডেভাল বলেন, ‘এসব অণুজীব দুর্ঘটনাবশত জীবাণু হয়ে গিয়েছে। আপনি যদি পৃথিবী থেকে অন্য সব প্রাণীকে সরিয়েও ফেলেন, তাও তারা টিকে থাকতে পারবে। তবু, বিবর্তন কিছু বৈশিষ্ট্যের সঠিক সমাহারের জন্য এদেরকে নির্বাচিত করেছে যা মানুষের মধ্যে রোগ তৈরি করে।‘

কলেরা রোগের জন্য দায়ী ভিব্রিও কলেরা (Vibrio cholerae) নামক ব্যাক্টেরিয়া এর ভালো উদাহরণ। বিজ্ঞানীরা আগে মনে করতেন যে এটি মূলত মানব জীবাণু। ভাবা হতো জীবাণুটি আক্রান্ত মানুষের মল দিয়ে দুষিত পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এখন আমরা জানি যে এটি একটি সামুদ্রিক ব্যক্টেরিয়া যা মূলত শামুক বা ঝিনুকের মতো ছোট খোলকী প্রাণীর খোলের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে। তবে মাঝে মাঝে এটি আমাদের পানির সরবরাহে চলে আসে। নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিব্রিও কলেরা নিয়ে গবেষণা করা ডায়ান ম্যাকডাওগ্লাড বলেন, ‘গত দশকে মানুষজন এটা মেনে নিতে শুরু করেছে যে এরকম বেশকিছু সুবিধাবাদী জীবাণু মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ার সময় সাময়িকভাবে পরিবেশে থাকে। কিন্তু মূলত এরা পরিবেশে থাকা ব্যাক্টেরিয়া যারা মাঝে মাঝে মানুষের সংস্পর্শে চলে আসে।‘

অনেক জীবাণুই মূলত মানব দেহে ঘুরতে আসা পর্যটক। তাদের প্রকৃত বাড়ি হলো সাগরে, গুহায়, বা মাটিতে। এদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হলে তাদের প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানে রেখে বুঝতে হবে। যেমন মাটি অণুজীবদের জন্য চরম প্রকৃতির বাসস্থান – কর্কশ আর সবসময় বদলে যাওয়া ধরণের। মাটি বন্যা থেকে খরা অবস্থার মুখে সম্মুখীন হতে পারে হতে পারে, দাহক-তাপ থেকে জমাট বাধা বরফে কিংবা নিকষ অন্ধকার থেকে তীব্র সৌর বিকীরণের সম্মুখীন হতে পারে। মাটিতে অন্যান্য প্রতিযোগী অণুজীবের কমতি নেই। এছাড়াও রয়েছে ক্ষুদার্ত অণুজীব-শিকারী প্রোটোজোয়া। আমরা বাঘ-সিংহ-ভাল্লুককে ভয় পাই। অন্যদিকে ব্যক্টেরিয়াদের ফেজ ভাইরাস, নেমাটোড কীট ও শিকারী অ্যামিবার সাথে যুদ্ধ করতে হয়।

এসকল পরিস্থিতি ব্যক্টেরিয়াকে এমন সব অভিযোজনের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা তাদেরকে কাকতালীয়ভাবে মানব-পোষকে জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। আমরা মানুষ তো আসলে ভিন্ন একটি পরিবেশ মাত্র। ব্যাক্টেরিয়াকে জলবিয়োজন থেকে রক্ষা করার জন্য একটি মোটা ক্যাপস্যুল তাকে আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা থেকে রক্ষা করে। বাতাস দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে অভিযোজিত কোন স্পোর নিশ্বাসের সাথে আমাদের শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে অনেকগুলো প্রাকৃতিক ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে ব্যাক্টেরিয়ারা অভিযোজনের মাধ্যমে কাকতালীয়ভাবে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদেরকে সংক্রমিত করতে বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে। যেমন মানব অন্ত্রে সহজলভ্য, গবেষণাগারে বিজ্ঞানীদের কাছে প্রিয় ইশ্চেরিশিয়া কলি (Escherichia coli) ব্যাক্টেরিয়ার কথা বলা যাক। ব্যক্টেরিয়াটি মাটি কিংবা স্তন্যপায়ীর অন্ত্রের প্রাকৃতিক পরিবেশে শিকারী অ্যামিবার বিপদের সম্মুখীন হয়। অ্যামিবাটি একে খেয়ে ফেলে হজম করার চেষ্টা করে। ২০১০ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রান্ট ডেপালিস ও তার সহকর্মীবৃন্দ এ ব্যাক্টেরিয়ার একটি প্রকরণ পান (যা ৫৩৬ নামে পরিচিত)। এই প্রকরণটি এসব শিকারীদের প্রতিহত করতে পারে। এর এমন কিছু জিন রয়েছে যা এটিকে অ্যামিবার জারক উৎসেচক (এনজাইম) থেকে রক্ষা করে ও লৌহ-অণুর মতো দূর্লভ পুষ্টি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি এর শিকারীর মধ্যে নষ্ট না হয়ে বরং শিকারী-কোষের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে। এরপর একসময় ভেতর থেকেই শিকারী কোষটিকে মেরে ফেলে।

এসব প্রতিরক্ষাকারী জিনের মধ্যে অনেকগুলোই এমনিতে নিরীহ ইশ্চেরিশিয়া কলি কে মানুষ, ইঁদুর ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ভীষণ অসুখ তৈরিতে সক্ষম কর তোলে। এটি সহজেই বোধগম্য যে কেন এরকম হয়। রোগ প্রতিরোধে সাহায্যকারী ম্যাক্রোফেজের মতো কিছু কোষের কাজের ধরণ অনেকটা অ্যামিবার মতোই। তারা অণুজীবকে কোষের ভেতরে নিয়ে হজম করার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে অ্যামিবা-বিরোধী ব্যাক্টেরিয়া ম্যাক্রোফেজের বিরুদ্ধেও কার্যকর হতে পারবে। প্রাকৃতিক শিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোজিত হয়ে ইশ্চেরিশিয়া কলির বিভিন্ন স্ট্রেইন কাকতালীয়ভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পরাস্ত করে দিতে পারে।

৪.

কাকতালীয় বিবর্তনের অনুকল্পটি হয়তো কারো কারো কাছে বিরক্তিকর মনে হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে স্থানীয় চ্যালেঞ্জের বিপরীতে কোন অভিযোজন একটি ব্যক্টেরিয়াকে সম্পর্কবিহীন প্রাণীর বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে তোলার সম্ভাবনা কতটুকু? উত্তর হলো: অনেক বেশিই। বিবর্তন সম্ভাবনার বিষয়। দীর্ঘ সময়কাল ও অধিক সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে বিবর্তনের রূপ প্রকাশিত হয়। আর অণুজীবদের এ দুইটিই রয়েছে। তারা পৃথিবীতে কয়েক শত কোটি বছর ধরে অজস্র পরিমাণে বিরাজমান।

ক্যাসাডেভাল মনে করেন প্রতিটি ব্যাক্টেরিয়ার কাছে ভিন্ন ভিন্ন কার্ড রয়েছে। এ কার্ডগুলো পরিবেশের মধ্যে টিকে থাকার জন্য দরকারী অভিযোজন। বেশিরভাগ কার্ডের সমাহার আমাদের কাছে অর্থহীন। কোন ব্যাক্টেরিয়া হয়তো অন্য কোষ দ্বারা হজম হতে বাধা দিতে সক্ষম। কিন্তু তা হয়তো ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাড়তে পারে না। অন্যটি হয়তো সঠিক তাপমাত্রায় বাড়তে পারে, কিন্তু আমাদের দেহের মৃদু ক্ষারীয় পিএইচ (pH) তারা সহ্য করতে পারে না। আসলে এগুলো কোন ব্যাপারই না। কারণ পৃথিবীতে এতো বেশি ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে যে তাদের মধ্যে কারো কারো কাছে এমন সব কার্ডের সমাহার থাবে যা দিয়ে আমাদের সাথে তারা তীব্র প্রতিযোগীতা করতে পারবে। তাই ক্যাসাডেভাল বলেন, ‘আপনি যদি পৃথিবীর সকল অণুজীব–প্রজাতী নিয়ে ভাবেন যে, এলোপাথারিভাবে তাদের সবারই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাহলে আপনি বলতে গেলে যে কোন জীবের বিরুদ্ধে জীবাণু খুঁজে পাবেন।‘

নতুন সংক্রমক রোগের উথ্থানকে নতুন আলোতে দেখতে শেখায় এই অবশ্যাম্ভিতা। বিগত কয়েক দশকে ভয়াবহ নতুন ছত্রাকের উত্থান দেখা গেছে যা উভচর প্রাণীদের হত্যাযজ্ঞের জন্য কিংবা উত্তর আমেরিকার কয়েক মিলিয়ন বাদুর হত্যাকারী শ্বেত-নাক সিন্ড্রোমের জন্য দায়ী। ক্যাসাডেভাল বলেন, ‘মানুষজন আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এরা কোত্থেকে এলো। এমনও হতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাপের মাধ্যমে উৎপন্ন হওয়া এ রোগের জন্য দায়ী বৈশিষ্ট্যের সাথে বাহকের কোন সম্পর্ক নেই।‘

কোন নতুন গ্রহে মানব অভিযাত্রীরা কখনো গেলে কেন তাদেরকে সেখানকার অণুজীব থেকে সতর্ক থাকতে হবে তা এই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ক্যাসাডেভাল এ বিষয়ে মনে করেন, ‘সংক্রামক রোগ নিয়ে কাজ করা অধিকাংশই মনে করেন মঙ্গলে যদি অণুজীব থেকেই থাকে তাহলে আমাদের তা নিয়ে চিন্তার কারণ কি? তাদের তো মানুষের মধ্যে রোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকবে না। তবে ভাবনার বিষয় হলো, যদি অধিক সংখ্যক অণুজীব থাকে তাহলে হয়তো সেখানে কিছু জীবাণু থাকতেও পারে।‘

ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে সেসব সংক্রমণ বহুদিন ধরেই আক্রমণাত্মক হয়ে থাকবে। লেভিন বলেন, ‘যখন আমি ছাত্র ছিলাম তখন পরজীবিবিদরা বলতেন যে, রোগ হলো পোষক ও পরজীবির মধ্যকার সম্পর্কের আদিম দশা। সময়ের সাথে সাথে সকলেই একে অপরের প্রীতি–সম্প্রীতি ও সহযোগিতার দিকে বিবর্তিত হয়ে যায়। মিথোজীবিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এক্ষেত্রে শেষ লক্ষ্য হয়ে থাকে।‘ তবে জীবাণুদের জঙ্গিসুলভ-উগ্রতা শুরু থেকেই যদি কাকতালীয় ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে কোন কাকতালীয়-জীবাণুর নিজের পথ থেকে সরে যাওয়ার জন্য হয়তো তেমন একটা বিবর্তনীয় চাপ থাকবে না।

এই অনুকল্পের মধ্যে অনেকটা নৈরাশ্যবাদী, অসন্তোষজনক কিছু একটা রয়েছে। এটা আমাদের সুনির্দিষ্ট উত্তর থেকে বঞ্চিত করে। ক্যাসাডেভাল একটি পর্যালোচনায় লিখেছেন, জীবাণুর অাক্রমণাত্মক বা জঙ্গি বৈশিষ্ট্য দৈবসম্ভাবনা থেকে উদ্ভূত হতে পারে ‘এমন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। তা কেবল ঘটেছে।‘ এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করা নাটকে আমরা কেন্দ্রীয় চরিত্র নই। এমনকি আমরা পার্শ্ব চরিত্রও নই। আমরা কেবল পথচারী যারা মঞ্চের বাইরে হেঁটে যাওয়ার সময় ছুড়ে ফেলা সাজসরঞ্জাম দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছি।

অণুজীবের পৃথিবীতে কেন্দ্রীয় বিষয় হলো অন্যান্য অণুজীবরা। তারা একে অপরের সাথে শত কোটি বছর ধরে কাজ-কারবার করে আসছে। আমরা যখন এই প্রাচীন যুদ্ধের মধ্যে পা-ফেলি তখন ক্রসফায়ারের মধ্যে পরে যাই, হতাহত হই। ওয়েলস-এর মঙ্গলগ্রহবাসীদের মতো আমরাও কাকতালীয় ঘাতকদের ফলে পড়ে যাই।

এড ইয়ং পুরষ্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞান লেখক। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সাইটে তাঁর Not Exactly Rocket Science ব্লগটি স্থান পেয়েছে। এছড়া তিনি বিভিন্ন সময় ওয়্যারড, ন্যাচার, নিউ সায়েন্টিস্ট, দ্যা গার্ডিয়ান ও দ্যা টাইমস পত্রিকায় লিখেছেন। এ লেখাটি অনলাইন পত্রিকা Aeon-তে প্রকাশিতCoincidental killers এর ভাষান্তর। অনুবাদটি আমার বই প্রাণের বিজ্ঞান: সাম্প্রতিক জীববিজ্ঞানের ভাবনা ভাষান্তর (২০১৭) থেকে নেয়া।

Leave a Reply