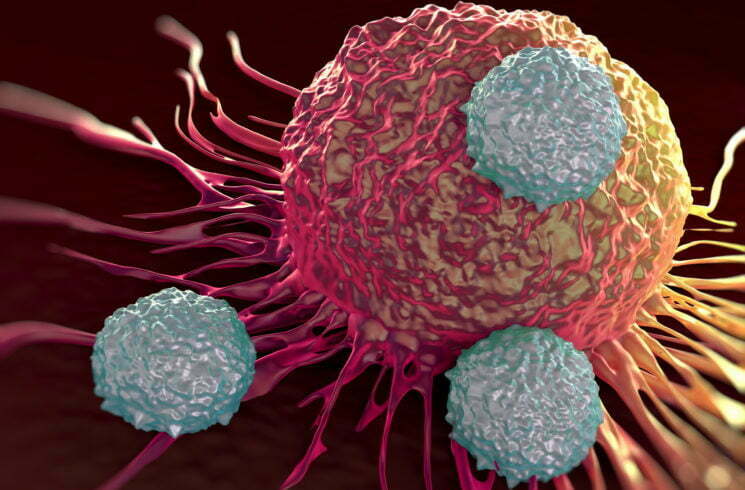

জীবাণুর বিরুদ্ধে আমাদের অনাক্রম্য ব্যবস্থা(Immune System) যেভাবে যুদ্ধ করে তা মোটেই চাট্টিখানি বিষয় নয়। দেহের ভিতরে জীবাণুরা যেই গতিতে বংশবৃদ্ধি করে, বাঁধা না দিলে আমরা অচিরেই ছাতু হয়ে যেতাম। ভেবে দেখুন মরে যাওয়ার পরে দেহের কি হাল হয়? এর সবই জীবাণুর কম্ম।

যখন আমরা বেচে আছি এবং আমাদের ছাতু করতে চাওয়া জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করছি, তখন ইউমিউন সিস্টেম বেশ ভালোই কাজ করে। বেশির ভাগ সংক্রমণই যেখানে শুরু হয় সেখানেই শেষ হয়ে যায় আমরা টেরই পাইনা। যেসব অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় তা যেমন কাজের তেমনি বিধ্বংসী। এদের যখন জীবাণুর বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়, তখন আশেপাশের আমাদের নিজস্ব টিস্যুও কিছুটা আহত হয়। তবে সেটা খুব একটা সমস্যা হয়না, কেননা জীবাণু প্রতিহত হয়ে গেলে ইমিউন সিস্টেমই কিছু সাইটোকাইন নিঃসৃত করে, যার ফলে নিরাময় দ্রুত হয়।

তবে গল্পটা বদলে যায় যখন সংক্রমনণে অংকুরেই বিনাশ করা সম্ভব না হয়। জীবাণু তখন ছড়িয়ে যায়, এবং তার সাথে ইউমিউন সিস্টেমের একটা লুকোচুরি খেলা শুরু হয়। পুরোপুরি দমন করতে না পারার কারণে ইমিউন সিস্টেম তার আক্রমণের জোড় বাড়িয়ে দেয়। যেটা অনেক সময়েই জীবাণুর সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে ব্যর্থ হয়। সময়ের সাথে যখন জীবাণুকে পুরপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়না, তখন ইমিউন সিস্টেম এবং জীবাণুর মধ্যে টানাটানির কারণে আমাদের নিজেদের যে ক্ষতি হয়, সেটা মারাত্নক হয়ে ওঠে।

এই লেখাতে সেরকম কিছু বিষয় সম্পর্কেই জানবো। যখন আসল ক্ষতির জন্য অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর চেয়ে, আমাদের নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই বেশি দায়ী।

যক্ষ্মা

জীবাণুর প্ররোচনায় যখন আমাদের সুরক্ষা ব্যবস্থাই সমস্যার কারণ হয়ে দাড়ায় তার অন্যতম উদাহরণ টিউবারকুলোসিস(টিবি) বা যক্ষ্মা। এই রোগটি হাঁচি, কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যাক্তি হাঁচি বা কাশি দেয়ার পর যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়া বাতাসে ভাসতে থাকে। এই অবস্থায় এর সম্ভাব্য পরিণতি দুইটি। হয় ভেসে ভেসে কোন তলে পতিত হয়ে মারা যাবে, অথবা অন্য কোন পোষক নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তার ফুসফুসে টেনে নেবে।

তবে পোষকও কিন্তু নিরুপায় নয়, যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়া যার বৈজ্ঞানিক নাম Mycobacterium tuberculosis ফুসফুসে প্রবেশ করা মাত্রই ম্যাক্রোফেজ কোষ তাকে গিলে নেয় এবং একধরনের রাসায়নিক এলার্ম প্রোইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন নিঃসৃত করে। যার ফলে রোগপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য পাণ্ডারাও সেই স্থানে পৌঁছে অনুপ্রবেশকারী ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। অতঃপর ব্যাকটেরিয়ার খেল খতম, আপনি কিছু জানতে পারবেন না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়াকে গিলে নেবার পর তার ভেতরে ফ্যাগোসোমে রেখে দেয়। এরপরে একটা সময় ফ্যাগোসোম লাইসোসোমের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং ভেতরে এনজাইমের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া হয়ে যায় হজম। তবে টিবির ব্যাকটেরিয়া এই পরিণতি এড়ানোর জন্য একটা সাঙ্ঘাতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। যেটা সাফল্যের হার যদিও খুব কম, তবু এর মাধ্যমেই এই প্রজাতিটি টিকে আছে বলা যায়। ফ্যাগোসোমে থাকা অবস্থায় এরা এমন এক পদার্থ নিঃসৃত করে, যার ফলে ফ্যাগোসোম এবং লাইসোসোমের মিলন বাধাগ্রস্থ হয়। এরপর ব্যাকটেরিয়া ফ্যাগোসমের ভেতরেই বহাল তবিয়তে থেকে, ম্যাক্রোফেজের নিজস্ব খাবার দাবাড় খেয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।অবশেষে এক পর্যায়ে ম্যাক্রোফেজের শরীর ভেদ করে হাজার হাজার নতুন টিবি ব্যাকটেরিয়া বের হয়ে আসে। এই নতুন ব্যাকটেরিয়াগুলোর কারণে আর বেশি সংখ্যাক ম্যাক্রোফেজ আক্রান্ত স্থানে ছুটে আসে। যদি এই ম্যাক্রোফেজগুলো নতুন ব্যাক্টেরিয়াদেরকে দমিয়ে ফেলে, তখন রোগটি নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারে।

তবে, ব্যাকটেরিয়া যখন ম্যাক্রোফেজের ভেতর বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, সে অবস্থায়ই কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া হজম হয়ে যায় এবং ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রোটিন যেমন টিউবারকুলিন ম্যাক্রোফেজের পৃষ্ঠে চলে আসে MHC প্রোটিনের সাথে জোড় বেধে। ম্যাক্রোফেজের গায়ে টিউবারকুলিন দেখে আক্রান্ত স্থানে ছুটে আসে টি কোষ।

টি কোষ গুলো বিভিন্ন রকম সাইটোকাইন নিঃসৃত করে যার ফলে ম্যাক্রোফেজসহ অন্যান্য প্রতিরক্ষায় নিয়জিত কোষ গুলো জরুরী অবস্থা টের পেয়ে আর বেশি উদ্যম নিয়ে সুরক্ষায় নেমে পরে। টি কোষের সক্রিয়করনের মাধ্যমে এই পর্যায়ে এসেও অনেক ক্ষেত্রে রোগটি ভালো হয়ে যায়, এবং শরীর থেকে টিবি ব্যাকটেরিয়া দূর করা সম্ভব হয়।

তারপরও যদি ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। টি কোষ তখন ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে, আক্রান্ত ম্যাক্রোফেজগুলোকেও মারতে থাকে। এই পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও প্রচুর, প্রতিরক্ষা কোষের সংখ্যাও অনেক বেশি। তবু কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে ফুসফুসের আরও গভীরে চলে আসে, যেখানে ম্যাক্রোফেজের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তখন তারা ফুসফুসের কোষের ভেতর ঢুকে সংখ্যা বৃদ্ধি চালিয়ে যায়। উত্তেজিত টি কোষ তখন ব্যাকটেরিয়ার খোঁজে পাগল হয়ে যায়। ভালো মন্দ নির্বিশেষে ফুসফুসের কোষ ধ্বংস করতে থাকে। রোগের এই পর্যায়ের নাম Liquifaction And Cavitation, যখন ফুসফুসে বড় বড় অংশ গলে গিয়ে গহ্বরে পরিণত হয়।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে রোগের এই পর্যায়ে কিন্তু রোগীর চরম ক্ষতির জন্য আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে তার নিজের প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশি দায়ী। ব্যাকটেরিয়া এবং টি কোষের মধ্যেকার লুকোচুরি এবং টি কোষের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

যক্ষ্মার ক্ষেত্রে আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া কিন্তু মোটেই নিরীহ নয়। টি কোষ আর ম্যাক্রোফেজ না থাকলে এরা নিজেরাই পোষকের ফুসফুস নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এখন বলতেই পারেন, জীবাণুর হাতে যখন মরতেই হবে, তার চেয়ে বরং সেই জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিজের প্রতিরক্ষা কোষের দ্বারা মরাই শ্রেয়। তাই একথা বলাই যাই, টি কোষের অতি প্রতিক্রিয়া বেদনাদায়ক হলেও, বোধ্যগম্য বটে।

পৃথিবীতে যে কয়টা ভাইরাস যকৃতকে আক্রান্ত করতে পারে, তার মধ্যে ক্ষতির দিক থেকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস অন্যতম। তবে এই ভাইরাস নিজে এতটা মারনাত্নক নয়। দেহ থেকে যকৃতের কোষ আলাদা করে নিয়ে পরীক্ষাগারে তাতে হেপাটাইটিস ভাইরাস দিয়ে দেখা গেছে আক্রান্ত কোষ সুস্থই থাকে।

কিছু কিছু আক্রান্তু ব্যাক্তি আবার ভাইরাসের প্রতি সহনীয় হয়ে যান, যার ফলে ইমিউনোলজিক্যালি ভাইরাসটির বিরুদ্ধে তাদের শরীর কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়না। যকৃত ভর্তি ভাইরাস নিয়েও তাদের মধ্যে হেপাটাইটিস স্বরূপ কোন ক্ষয় ক্ষতি প্রতীয়মান হয়না। এই সাক্ষ্য সাবুদের ভিত্তিতে বলা যায় যখন মারাত্নক কোন ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতির মূলে থাকে পোষকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস নয়।

যক্ষ্মার ক্ষেত্রে যখন আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া ম্যাক্রোফেজের ভেতরে বসবাস শুরু করে, তখন এই আক্রান্ত ম্যাক্রোফেজগুলোকে ধ্বংস করতে করতে ঘটনা পরিক্রমায় ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায় টি কোষ। বেশ কাছাকাছি তবে আরো সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটায় হেপাটাইটিস ভাইরাস। এরা সুস্থ যকৃত কোষের ভেতর প্রবেশ করে, নিজের ডিএনএর একটা অংশ যকৃতের কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। যার ফলে সেই কোষের প্রোটিন সৃষ্টিকারী যন্ত্রাংশগুলো এই ডিএনএ কে নিজের ডিএনএ ভেবে নিয়ে ভাইরাসের প্রোটিন তৈরি করতে থাকে যেগুলো শেষ পর্যন্ত আরও অনেক অনেক হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে পরিণত হয়। শুধু তাই না, কোষের নিজস্ব অনেক কার্যাবলী এই প্রক্রিয়ায় ব্যাহত হয়।

আমরা জানি কোষের ভেতরে কখন কোন প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, তার কিছু নমুনা কোষের গায়ে দৃশ্যমান হয়। তেমনি ভাবে ভাইরাসে আক্রান্ত যকৃত কোষও ভাইরাল প্রোটিনের নমুনা তার পৃষ্ঠে প্রদর্শন করে। এই প্রোটিন গুলো টি কোষ পরীক্ষা করে দেখে এবং সহজেই বুঝে ফেলে যে এগুলো ভাইরাসের। তখন সে আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে। বাস্তুহারা ভাইরাস পালাতে চেষ্টা করে, কিংবা আশেপাশের কোষের ভেতর আশ্রয় নেয়। যথারীতি আশ্রয় দেয়া কোষকেও একি পরিণতি বরণ করতে হয়।

সমস্যা হল আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিন্দু মাত্র ধারণা নেই যে অনুপ্রবেশকারী ভাইরাসটি নিরীহ নাকি দোষাবহ। টি কোষ ক্ষতিকর টিবি ব্যাকটেরিয়া আর অপেক্ষাকৃত নিরীহ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসকে আলাদা চোখে দেখেনা। তারা এভাবেই বিবর্তিত হয়েছে যে, কোন কোষ যদি বাহিরের কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাকে সে ধ্বংস করবেই।

হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে সংক্রমণ যখন তীব্রাবস্থায়(Acute Stage) থাকে তখন বেশিরভাগ সময়ই অ্যান্টিবডি এবং টি কোষের প্রতিক্রিয়ার দরুন, শরীর সম্পুর্নরূপে ভাইরাস মুক্ত হয়। এর ফলে যকৃতে যে ক্ষতি হয় সেটা ধীরে ধীরে নিরাময় হয়ে যায়।

তবে শতকরা ৫ ভাগ ক্ষেত্রে তীব্রাবস্থায় সংক্রমণ দূর করা সম্ভব হয়না, তখন এটা দীর্ঘস্থায়ী আকার ধারণ করে। এই অবস্থায়ই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে। হেপাটাইটিস ভাইরাস কোষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভাইরাল প্রোটিন তৈরি করতে থাকে, যেটা একসময় কোষের পৃষ্ঠে দৃশ্যমান হয়। যেটা দেখে টি কোষ আক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে। টি কোষ আবার প্রদাহের মাত্রা বাড়ানোর জন্য ইন্টার্ফেরন গামা নিঃসৃত করে পরিস্থিতি আর খারাপ করে তোলে। এই সবকিছুর সমন্বয়ে যকৃতে সিরোসিস(Cirrhosis) দেখা দেয়, যা যকৃতের ব্যাপক ধ্বংসলীলারই প্রচলিত নাম।

ভাইরাল হেপাটাইটিসের কারণে যকৃতে যে ক্ষতি হয়, তা মদ কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য দ্বারা সংঘটিত ক্ষতির শামিল। তবে, যেহেতু দেহের অন্যান্য টিস্যুর মত যকৃতেরও নিজেকে মেরামতের সক্ষমতা আছে, ক্ষতিগ্রস্ত যকৃত নতুন সুস্থ কোষ তৈরি পারে। তবে নতুন কোষগুলোও ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে সংক্রমণে। এর ফলে কোষের ধ্বংস আর সৃষ্টির এক চক্র চলতে থাকে। তবে সময়ের সাথে সাথে নতুন তৈরি কোষগুলোর স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়। তারা যকৃতের নিয়মিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে ব্যার্থ হয়। কখনো কখনো, ধ্বংসের মাত্রা সৃষ্টির মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। আবার কখনো নতুন সৃষ্ট কোষগুলো ক্যান্সারে পরিণত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়তে থাকে। এই সবগুলো পরিস্থিতিরই একই পরিণতি, মৃত্যু।

ব্যাকটেরিয়াল সেপসিস

যক্ষ্মা কিংবা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, উভয়ের ক্ষেত্রেই আক্রান্তের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় যখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক সংক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্যার্থ হয়। যার ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং জীবাণুর মধ্যে একটা যুদ্ধ চলতেই থাকে। এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ কোন নির্দিষ্ট একটি অঙ্গয়ের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

ব্যাকটেরিয়াল সেপসিস হয় যখন শরীর প্রাথমিক সংক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় এবং তা সারা দেহে ছড়িয়ে যায়। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেপসিস ফুসফুসে শুরু হয়, তবে পরবর্তি ক্ষতিকর ঘটনার ক্রম যক্ষ্মা বা হেপাটাইটিসথেকে ভিন্ন, কারণ যেই ব্যাকটেরিয়া সেপসিস ঘটায় সেগুলো কোষের ভেতরে প্রবেশ করেনা, বরং রক্ত, লসিকা প্রভৃতি তরলে মুক্ত থাকে। যেখানেই শুরু হোক না কেন, দেহরসে(Body Fluid) থাকার কারণে দমন না করা গেলে দ্রুত ছড়িয়ে পরে, তার সাথে সাথে ছড়ায় প্রদাহ। এমনকি সারা শরীর প্রদাহগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে।

সেপসিসে বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় যুক্ত থাকে অ্যান্টিবডি এবং কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম। খুনে টি কোষের এখানে কোন কাজ নেই, কেননা ব্যাকটেরিয়া কোন কোষের ভেতরে অনুপ্রবেশ করেনা। আক্রান্তের মৃত্যুর চূড়ান্ত কারণ, যাকে সেপটিক শক বলা হয় তার প্রকৃতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরপুরি বুঝা যায়না। তবে, মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াল সেপসিসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় অনাক্রম্য ব্যবস্থা নিজেই।

ব্যাকটেরিয়াল সেপসিসে আক্রান্ত হলে রক্তে প্রো-ইনফ্লামাটরি এবং ইনফ্লামাটরি সাইটোকাইনের মাত্রা হয়ে যায় আকাশ ছোঁয়া। সদা বৃদ্ধিরত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্বারা তাড়িত হয়ে অন্তর্নিহিত এবং অভোযোজিত প্রতিরোধ ব্যবস্থার সবগুলো কোষ যখন সক্রিয় হয়ে যায়, তখন প্রচুর পরিমাণে টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর, ইন্টার্লিউকিন প্রভৃতি সাইটোকাইন নিঃসৃত হয়। অতি সকৃয় মাক্রোফেজগুলোও প্রচুর পাচক এনজাইম তৈরি করে। দেহরসে থাকে সক্রিয় কমপ্লিমেন্ট কণা।

এরা প্রত্যেকেই দেহের টিস্যুর জন্য ক্ষতিকর। ইদুরের উপর চালানো পরীক্ষায় দেখা গেছে, TNF-α সাধারণ টিস্যুর জন্য বিষাক্ত, এর কারণে অ্যাপপ্টসি হয়। এছাড়াও পাচক এনজাইম ও সাইটোকাইনের কারণেও টিস্যুর ক্ষতি হয়। এবং পরিশেষে মৃত্যু। ধরা হয়েছিলো ব্যাকটেরিয়াল সেপসিসের কারণে ইঁদুরে যেভাবে ইমিউন কোষের অতিরিক্ত প্রতিকিরিয়ার কারণে মৃত্যু ঘটছে, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই।

তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যাকটেরিয়াল সেপসিসের প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইমিউন প্রতিক্রিয়াকে দূর্বল করে রাখার যে চিকিৎসা দেয়া হত, তাতে তেমন কোন কাজ হয়না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবার নজির রয়েছে। যার কারণে ডাক্তারদের এই ধরণের রোগী সামলাতে বেশ দোটানায় পড়তে হতো। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যদিও অনাক্রম্য ব্যবস্থার প্রাথমিক তাণ্ডব ক্ষতিকর, তবে তা প্রাণঘাতী নয়। যেসব রোগী এই প্রাথমিক তাণ্ডব সহ্য করে নিয়ে পরে

অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করে, তারা খুব কম বা কোন অঙ্গাহতি(Organ Damage) ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। ব্যাকটেরিয়াল সেপসিসের কারণে মারা যাওয়া রোগীদের সুরত হাল করে খুব কম ক্ষেত্রেই অঙ্গাহতির নজির পাওয়া গেছে।

তবে মানুষের ক্ষেত্রে অঙ্গাহতি ছাড়াও আরেকটি ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক সাইটোকাইন ঝড় এবং অতিরিক্ত প্রদাহের পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন শ্বেতকণিকা- CD4 টি কোষ, বি কোষ এবং ডেনড্রাইটিক কোষের সংখ্যা হ্রাস পায়। যারা দেহে থেকে যায় এদের মধ্যেও স্বভাবিক সক্রিয়তা দেখা যায়না। এরাই কিন্তু ব্যাটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন অবদান রাখে। CD8 T কোষ, ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল এদের সংখ্যা হ্রাস না পেলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে ।

সেপসিসের ফলে তাহলে যেটা হচ্ছে তা হল, প্রথমে একটা ইউমিউন রেসপন্সের তাণ্ডব, তার পরে ইমিউন কোষগুলোর নিষ্ক্রিয় অথবা গায়েব হয়ে যাওয়া। যখন দেহ ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত তখনই, ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধে সম্মুখে থাকা কোষগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। প্রচলিত ধারণায় যদিও ক্ষতির কারণ শরীরের টিস্যুর উপর অতি প্রতিক্রিয়া, তবে আসলে যা হচ্ছে- অনাক্রম্য ব্যবস্থা নিজেই নিজেকে নষ্ট করছে।

এটা ইমিউনোপ্যাথলজির এমনই এক সর্বনাশা রূপ যার প্রকৃত প্রকৃয়া এখনো ঠিক স্পষ্ট না। এমন হতে পারে, প্রচণ্ড ইমিউন রেসপন্স তৈরি করতে গিয়ে এরা এতটাই খাটুনি দিয়ে ফেলে যে সক্রিয়তা হারিয়ে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। ইমিউনলজির ভাষায় যাকে বলে anergic।

এই তিনটি ঘটনা দেখে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন আমাদের অনাক্রম্য ব্যবস্থা এমন করে আমাদের সাথে? হাজার বছরের বিবর্তনীয় সময় ও শক্তি খরচ করে যেই অনাক্রম্য ব্যবস্থা আমরা পেয়েছি, তা কিভাবে আমাদের এতটা ক্ষতি করতে পারে?

আসলে এই প্রশ্নের উত্তর ও দ্বিধার সমাধান বুঝতে হলে একটু ভিন্ন চোখে ঘটনা গুলো দেখতে হবে। মাত্র একশ বছর আগেও শুধুমাত্র আমাদের প্রজননক্ষম বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে অনাক্রম্য ব্যবস্থাকে এখনকার তুলনায় ৩ গুন খাটতে হতো। আজ বেশির ভাগ রোগ, যেগুলো থেকে রক্ষা করতে অনাক্রম্য ব্যবস্থা বিবর্তিত হয়েছে সেসব পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম কিংবা এন্টিবায়োটিকের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আপাতনিরীহ জীবাণুর বিরুদ্ধে অতিপ্রতিক্রিয়া এখন মারাত্নক সমস্যা হিসেবে ধরা হয়। তবে এই কয়েক শতকে আমরা যেমন ঘন বসতি স্থাপন করেছি, জীব জন্তুর কাছাকাছি থেকেছি , এভাবে কিন্তু যেকোন রোগের সংক্রমণের সুযোগও বাড়িয়ে তুলেছি। তারপর যেহেতু আমরা এখনো বিলীন হয়ে যাইনি, তাই যেসব সমস্যাকে ইমিউনোপ্যাথলজি বলছি সেগুলোর কারণে একেবারে অনাক্রম্য ব্যবস্থাকেই ব্যর্থ বলা যায়না।

আরেকটি দ্বিধা রয়েছে অনাক্রম্য ব্যবস্থার ডিজাইনের মধ্যেই। শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনাক্রম্য ব্যবস্থাকে অন্ধ বললেই চলে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তার বুঝার উপায় নেই যে জীবাণুটি নিরীহ না ক্ষতিকর। সে শুধু বুঝে জীবাণুর আপনার শরীরে থাকার কথা না। তাই যতক্ষণ না আপনার শরীর জীবাণুমুক্ত হবে, ততক্ষণ তাড়া করেই যাবে অথবা চরম পর্যায়ে আপনাকেই মেরে ফেলবে। যেটা আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য দুঃখজনক হলে সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির জন্য উপকারী।

অনাক্রম্য ব্যবস্থার সাফল্যের আরেকটি নজির হল, আমাদের বর্ধিত গড় আয়ু । হ্যাঁ, এর সাথে আর অনেক ফ্যাক্টর জড়িত। যদিও এখনো সর্বোচ্চ ১২০ বছর মানুষ বাঁচে তবে গড় আয়ু গত একশ বছরে কিন্তু প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এর মূলে রয়েছে সংক্রামক রোগ থেকে শিশু মৃত্যুহার কমানো। বন্য পরিবেশে বেশিরভাগ প্রাণী যেখানে তাদের উর্বর বয়স্যার পর খুব কম সময় বাঁচে।

শুনতে খারাপ লাগতে পারে, তবে প্রকৃতিতে প্রজননের মাধ্যমে আমাদের জিন পরবর্তি প্রজন্মে ছড়ানো ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই। তাই বুড়ো হলে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সমস্যাই বলা যায়। কেননা আমরা তাদের জন্য বিদ্যমান খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করলেও, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে পারিনা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই অনাক্রম্য ব্যবস্থার কোন ধারনাই নেই যে আমাদের নিয়ে কি করবে যখন আমরা প্রজনন এবং বাচ্চা প্রতিপালনের বয়স পেরিয়ে যাই। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ফুড়ালে, যদি আমরাও ফুরিয়ে যেতাম তাহলে হাইপার সেনসিটিভিটি, অটোইমিউন ডিজিস এসব হয়তো অজানাই থাকতো কিংবা থাকলেও হতো সামগ্রিক ভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

Leave a Reply