শুরুতে ছোট বেলার একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে হলো, তখন গ্রামে থাকতাম। সম্পর্কে দাদী হতেন, উনি স্বাস্থ্যসেবাতে কাজ করতো। তো আম্মা বলেছিলো সেই দাদী সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। কথাটা শুনে লোভে মনটা আকুপাকু করতে লাগল। পরে আম্মুর হাঁটার আগে আমি দৌঁড়ে দৌঁড়ে সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে আমার মতো অনেক কমবয়সীরা কান্না করছে।

উনি আদর করত আমাকে তাই ভয় না পেয়ে বললাম – “দাদী মিষ্টি দাও, মিষ্টি খাবো।” দাদী বললো – “মিষ্টির আগে পিঁপড়ার কামড় খেতে হবে।”

তারপর যা হবার তাই হলো। ইনজেকশনের ভালবাসায় তখন অন্য বাচ্চাদের মত আমিও কান্না করেছিলাম। আর মিষ্টি খেতে চাই নি৷ বাম হাতের উপরের অংশে এখনো সে মিষ্টির লোভ স্মৃতি হয়ে আছে। এখন জানি সেটা ছিলো “বিসিজি ভ্যাক্সিন”, যা যক্ষার জন্য বাচ্চাদের দেয়া হয়। শিশুদের পঙ্গুত্ব কিংবা অস্বাভাবিকতা দূর করতে এরকম অনেক ভ্যাক্সিন বাচ্চাদের দেয়া হয়। যেমন: হেপাটাইটিস-বি ভ্যাক্সিন, পোলিও ভ্যাক্সিন, ডিপিটি ভ্যাক্সিন (ডিপথেরিয়া,পারটুসিস বা হুপিং-কাশি ও টিটেনাস), হামের ভ্যাক্সিন, টাইফয়েড ভ্যাক্সিন, এম.-এম.-আর. ভ্যাক্সিন (মাম্পস, মিজলস/হাম এবং রুবেলা) ইত্যাদি।

প্রতিকার নয়, প্রতিরোধ

সাধারণত ঔষুধ কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক রোগে আক্রান্ত হবার পরে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, ভ্যাক্সিন কোন সংক্রমণশীল অণুজীবের বিরুদ্ধে আক্রান্ত করবার সুযোগ দেবার পূর্বেই রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা সৃষ্টি করে৷ এর ব্যতিক্রম হিসাবে রোগ হবার পরেও জলাতঙ্কের ভ্যাক্সিনের (রেবিস) কার্যকারীতা হয়ত অনেকে খেয়াল করে থাকবেন । এর আসল ব্যাপারটি অবশ্য অন্য জায়গা। ভাইরাসটি দেহে প্রবেশের পর তার মূল কার্যকারীতা প্রদর্শনে (incubation) কিছুটা দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ঘটে। আর এ সুযোগেই দ্রুত ভ্যাক্সিন নিলে ভাইরাস আক্রান্ত করবার পূর্বেই দেহ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে ফেলে। অন্য কোন ভাইরাসের ক্ষেত্রে রোগ হবার পরে ভ্যাক্সিনের এরকম কার্যকারীতা দেখা যায় না। আর, ভ্যাক্সিন এমন একটি বিষয় যা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস সহ অন্যান্য বিষেও কার্যকরী একটি প্রতিরক্ষা।

কিছুদিন আগে রাশিয়ান “পাগল-বিজ্ঞানী” খেতাব পাওয়া একটি ঘটনা সাড়া ফেলেছিলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে। সেখানে দেখা যায়- মস্কো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওক্রায়োলজি (Geocryology) অনুষদের প্রধান আনাতলি ব্রোজকভ নামক এক ব্যাক্তি সাইবেরিয়ার ভূগর্ভস্থ চিরহিমায়িত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ৩৫ লক্ষ বছর পূর্বের ব্যাকটেরিয়াকে নিজের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করান, যা তাকে দু বছর ঠান্ডা (সর্দি-কাশি) থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। এ ঘটনার দ্বারা “অমরত্ব” নামক একটি শব্দেরও ব্যবহার করা হয়েছিলো বিভিন্ন পত্রিকায়। তিনি বলেছিলেন- Bacillus F নামক ব্যাকটেরিয়া দেহে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তিনি শক্তিশালি রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা অর্জন করেছিলেন। এটি তিনি ইদুর এবং ফলের মাছির উপর পরীক্ষা করেছিলেন। এর কারণ হলো- এ ব্যাকটেরিয়াটি মানুষের ঠান্ডা তৈরীকারী অন্য অণুজীব থেকে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলো ৷ এটি কিন্তু, ভ্যাক্সিনেশনের একটি উদাহরণ।

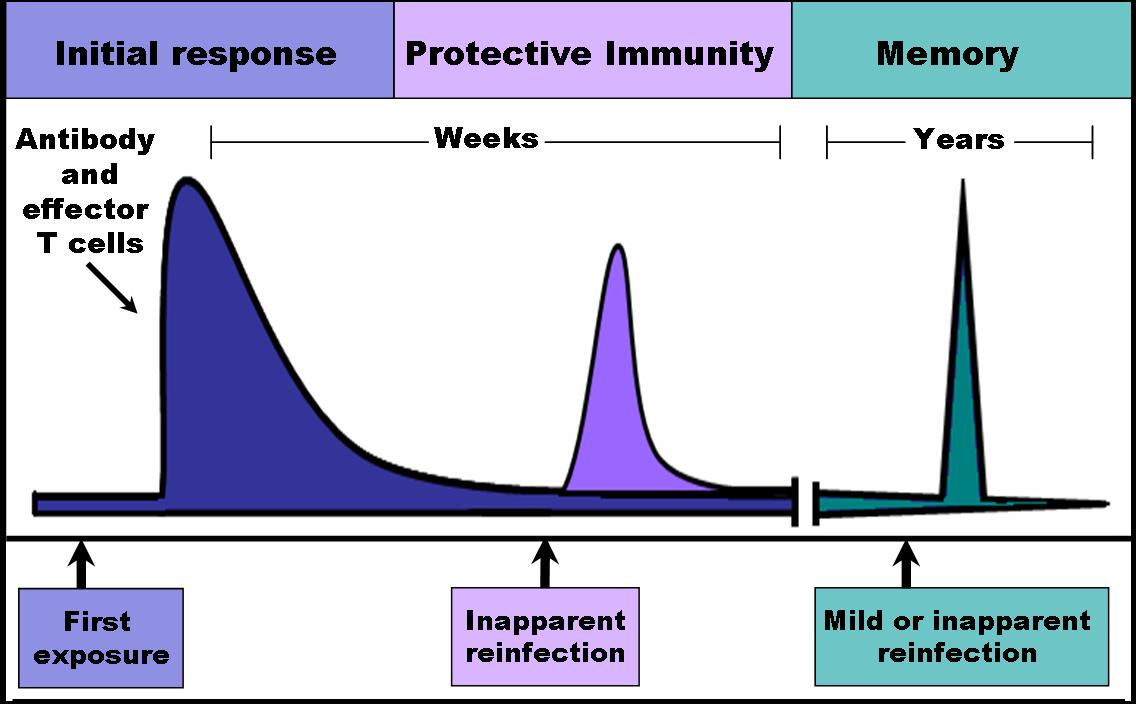

রোগ প্রতিরোধক, যেমন অ্যান্টিবডি এবং কার্যকরী টি-কোষগুলি সংক্রমণ ধ্বংস করার জন্যে কাজ করে এবং সংক্রামক (রোগ তৈরীকারী) এজেন্টের সাথে লড়াইয়ের পরে তাদের মাত্রা এবং ক্রিয়াকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, সে এজেন্টটি কোন রোগজীবাণু বা ভ্যাকসিনই হোক না কেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এই এজেন্টগুলো সিরাম এবং লিম্ফ্যাটিক টিস্যুতে থাকে এবং একই এজেন্ট দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হবার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক অনাক্রম্যতা দেয়। এই পদ্ধতির প্রাথমিক পুনঃনির্মাণের সময়, অসুস্থ হবার মত কয়েকটি বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায়। তবে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রক্ত এবং / বা লিম্ফে সনাক্ত করা যায়। সংক্রমণের (রোগ) থেকে মুক্তির পর, অ্যান্টিবডির মাত্রা এবং কার্যকরী টি-কোষের কার্যকলাপ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। যেহেতু রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার মেমোরি বিকশিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে পুনরায় একই সংক্রমণে অ্যান্টিবডি উৎপাদন এবং কার্যকরী টি-কোষের ক্রিয়াকলাপে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ভ্যাক্সিন যেভাবে কাজ করে

এই ভ্যাক্সিনগুলোই আমাদের দেহের রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থার কাছে অনুজীবটির আক্রমণ করার পূর্বেই শত্রু হিসাবে চিনিয়ে দেয়। যার ফলে পরবর্তীতে দেহে এ ধরণের অনুজীবটি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারে এবং কোন প্রকার বংশবিস্তারের সুযোগ না দিয়ে ধ্বংস করে ফেলে। আমাদের দেহ মূলত একবার কোন রোগের জীবাণুকে চিনে ফেললে দ্বিতীয়বার সেই একই জীবাণু (নন-মিউটেটেড) আর আক্রমন করতে পারে না৷ যেমন: প্রথমবার Varicella-zoster ভাইরাস দিয়ে সংক্রামণ হলে আমরা তাকে “চিকেনপক্স বা জলবসন্ত” বলে থাকি। এই জলবসন্ত রোগ সারাজীবনে একবারই হয়ে থাকে। কারণ, একবার হলেই মেমোরী কোষের মাধ্যমে শরীরে রোগ-প্রতিরোধক অনাক্রম্যতা তৈরী হয়ে যায়। তবে, অনেকে শুনে থাকবেন কেউ কেউ দাবী করে তার দু’বার পক্ম হয়েছে বা সে দেখেছে। সত্যি ব্যাপারটা হলো- কোন ক্ষেত্রে একবার আপনার চিকেনপক্স সেড়ে গেলেও ভাইরাসটি আপনার স্নায়ু টিস্যুতে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে পুনরায় সক্রিয় হতে পারে যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে “শিঙ্গেল (Shingles)” রোগ বলা হয়। অর্থাৎ, একই ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকলেও এই “শিঙ্গেল এবং জলবসন্ত” একই অসুস্থতা নয়। জলবসন্ত কয়েকশো চুলকানি ফোস্কা নিয়ে আসে যা সাধারণত ৫ বা ৭ দিনের মধ্যে সেড়ে যায়। কিন্তু, শিঙ্গেলের ফুসকুড়ি প্রায় এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আমাদের দেহে সৃষ্ট এই রোগ-প্রতিরোধী গুণটি কিন্তু দু’ভাবে অর্জিত হয়। যার একটি হলোঃ- প্রত্যক্ষ বা সক্রিয়। যেমনঃ একবার যদি ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অনুজীবটিকে চিনিয়ে দেয়া হয় তবে, পরবর্তীতে এ অনুজীব দেহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সংবেদনশীল B-লিম্ফোসাইট যা অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে তাকে চিনতে পারে এবং আক্রমন করে। আরেকটি হলোঃ- পরোক্ষ বা নিষ্ক্রিয়। এখানে, কোন আক্রান্ত ব্যাক্তি বা প্রাণীর সুস্থ হবার পর তার দেহ থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি কিংবা শ্বেত-রক্তকণিকা (লিম্ফোসাইট) সংগ্রহ করা হয় এবং পরে অন্য আক্রান্ত ব্যক্তিতে সঞ্চারিত করা হয় (ইনজেকশন কিংবা খাবারের মাধ্যমে)। তবে, দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হলেও এটি কিন্তু ভ্যাক্সিনেশন নয়। কেননা, এটি আক্রান্ত হবার পরে দেহে সঞ্চারিত করা হয়৷ দ্বিতীয় এ পদ্ধতি, সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এমিল ভন বেরিং এবং সিবাসাবুরা কিতাসাতো ১৮৯০ সালের দিকে ধনুষ্টংকার রোগের বিরুদ্ধে। এ কারণে ১৯০১ সালে নোবেল পুরষ্কারও দেয়া হয়েছিলো।

১৭৯৬ সালে, ব্রিটিশ ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার লক্ষ্য করেছিলেন, দুধ দোয়ায় এমন গোয়ালিনীরা গরুর বসন্তে আক্রান্ত হলে তাদের মধ্যে প্রাণঘাতী গুটি বসন্তের সংক্রমণ একেবারেই বিরল। এরপর, গরুর-বসন্ত তৈরীকারি ভাইরাসটি নিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করানো এবং মানুষের গুটিবসন্তে আক্রান্ত হবার থেকে মুক্তি-এ সম্পর্কে প্রথম ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের যে গল্পটি জানা যায় তা কিন্তু ভ্যাক্সিনের প্রথম ইতিহাস নয়। চীনাদের “ভ্যারিওলেশন” নামক এক চিকিৎসা পদ্ধতির গুটিবসন্ত ভাইরাস অনুপ্রবেশের ধারণাটি ১০০০-সিইতেও ছিলো৷ যা ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ব্যবহারের আগেই অফ্রিকা এবং তুর্কিতে চর্চা করা হতো৷ তবে, এডওয়ার্ডের আবিষ্কারটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিলো। যার ফলে পরবর্তী ২০০ বছরে চিকিৎসা ও প্রযুক্তির যে উৎকর্ষ সাধিত হয় তাতে গুটিবসন্তের বিদায় ঘটে। আর ‘ভ্যাকসিন’ শব্দটি এসেছে কিন্তু ল্যাটিন শব্দ ‘ভ্যাক্সা’ থেকে যার অর্থ গরু। এরপরে অবশ্যি অনেক ভ্যাক্সিনের আবিষ্কার ঘটে। যেমন: জলাতঙ্কের ভ্যাক্সিন (Rabies virus); পোলিও ভ্যাক্সিন; হাম, মাম্পস, রুবেলা, ধনুষ্টংকার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জলবসন্ত ইত্যাদির ভ্যাক্সিন। এই বিভিন্ন ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এডওয়ার্ড জেনার, লুইস পাস্তুর, মাউরিচ হিলিম্যান প্রমুখ ব্যাক্তিদের প্রবর্তক ধরা হয়৷

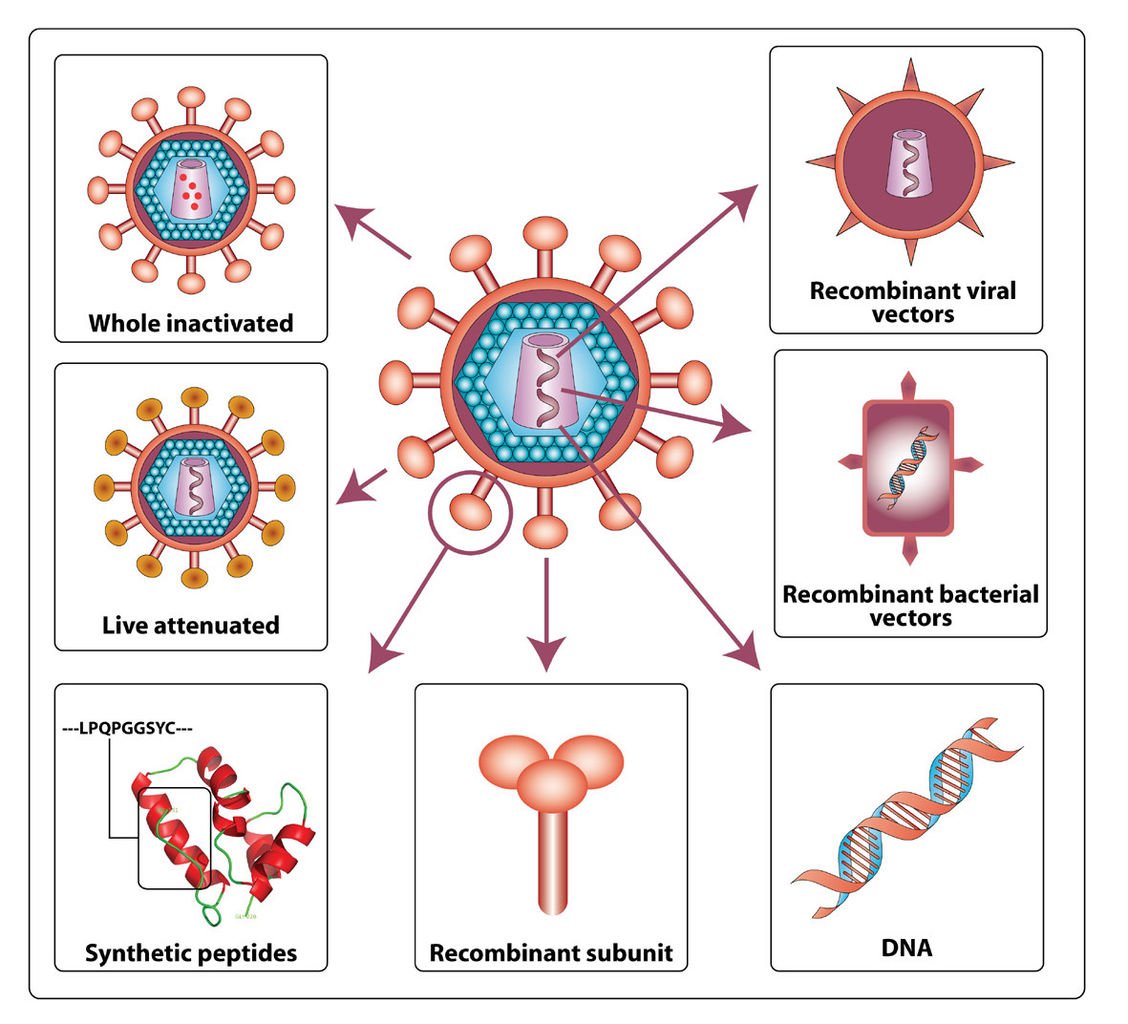

বিভিন্ন ধরনের ভ্যাক্সিন

ভ্যাক্সিন কেন দ্রুত তৈরি করা যায় না তা বোঝার জন্য ভ্যাক্সিন তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু ধারণা দরকার। যেমন: প্রথম যে কাজটি প্রয়োজন তা হলো অণুজীবটিকে সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে উৎপাদন বা বংশবিস্তার করানো গবেষণা করবার জন্যে। এটি বেশ জটিল একটি কাজ। কোন মিডিয়াতে (বংশবিস্তারের পরিবেশ) ঠিকমত বংশবিস্তার করবে সেটিও অনেক সমস্যায় ফেলে দেয়৷ আবার, তার উৎপত্তি কিংবা প্রথম কোন প্রাণী কিংবা উৎস থেকে আসলো সেটিও গবেষণার প্রয়োজন পরে৷ আবার এসব বের করা গেলে কোন পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিন তৈরী করা হবে তা আরেকটি সমস্যার বিষয়।

নানা ভাবে নানা রকম ভ্যাক্সিন তৈরী করা হয়ে থাকে। সব ধরণের অণুজীবের বিরুদ্ধে যে ভ্যাক্সিন তৈরী করা যাবে এমনটিও বলা যাবে না৷ কেননা, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে৷ একই সাথে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে ফলপ্রসু হবে তা আবার অনেক পরীক্ষা-নিরিক্ষার ব্যাপার।

ভ্যাক্সিনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরী করা কিংবা অণুজীবের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার করার উপর ভিত্তি করে একে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। তবে, বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে প্রধানত দু’ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, জীবন্ত কিন্তু দুর্বল বা ক্ষয়প্রাপ্ত (Live atteneuated) ভ্যাক্সিন এবং দ্বিতীয়ত, নিষ্ক্রিয় (Inactivate) ভ্যাক্সিন।

জীবন্ত-ক্ষয়প্রাপ্ত ভ্যাক্সিন:

এটি হলো রোগ তৈরীকারী পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসের দুর্বল গঠন যা দেহে রোগ তৈরী করতে পারে না।

তবে, দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাতে প্রতিক্রিয়া বা সাড়ার সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতের আক্রমনের জন্য সতর্ক রাখে। এ ধরণের ভ্যাক্সিন খুবই শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী। কিছু ক্ষেত্রে এক বা দুই ডোজে সারাজীবনের জন্য কার্যকরী হয়।

এ ধরণের ভ্যাক্সিন নানা পদ্ধতিতেই তৈরী করা হয়। তবে, এসব পদ্ধতির মধ্যে প্রচলিত একটি পদ্ধতি হলো- রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবটিকে (যেমন:ভাইরাস) ক্রমানুসারে কোন কোষের ভিতর বা- প্রাণীর ভ্রণে (মুরগীর বাচ্চা) বংশবৃদ্ধি করতে দেয়া। এ পদ্ধতিতে- ভাইরাসকে বিভিন্ন ভ্রণে (যেমন: মুরগি) ক্রমানুসারে বংশবৃদ্ধি করতে দেয়া হয়। অর্থাৎ, নতুন বংশবিস্তার করা অণুজীবটিকে বারবার নতুন করে বংশ-বিস্তার করতে দেয়া হয়। প্রতিটি ধাপে মুরগীর কোষে তার সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়তে থাকে এবং একই সাথে মানুষের কোষে বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা হারায়। এভাবে, যে ভাইরাসটিকে ভ্যাক্সিনের জন্য ব্যবহার করা হয় তা প্রায় দুইশো ভিন্ন রকমের ভ্রণ অথবা কোষে (মানুষের কোষ ব্যতিত) বংশবৃদ্ধির ধাপ অতিক্রম করে আসে। ফলে যে ভাইরাসটি মানুষের কোষে সঠিকভাবে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না কিন্তু মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিকই তাকে চিনতে পারে এমন ধরণের ভাইরাসকেই ভ্যাক্সিন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

-তবে, এর একটা সমস্যা রয়েছে এ প্রক্রিয়া যেহেতু অনুজীবের জীবন্ত গঠন, সে কারণে যাদের দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন: দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যগত সমস্যা, কোন অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ব্যাপার জড়িত তাদের ক্ষেত্রে- কখনো কখনো দুর্বল অনুজীবটি প্রচুর বংশবিস্তারের মাধ্যমে রোগ তৈরীর সূচনাও করতে পারে৷

এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভ্যাক্সিন তৈরী করা হয়েছে:- হাম, মাম্পস, রুবেলা, রোটা ভাইরাস (ডায়রিয়া), গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, যক্ষা ইত্যাদির ভ্যাক্সিন।

নিষ্ক্রিয় ভ্যাক্সিন:

সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসকে মৃত বা নিষ্ক্রিয় করা গঠন, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের কিছু অংশবিশেষ (যেমন: প্রোটিন কিংবা সুগার) যা রোগ তৈরীতে সক্ষম নয় এমন অংশ ব্যবহৃত হয়। একারণেই এ ধরণের অনুজীবগুলো বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম হয় না এবং এ ভ্যাক্সিন দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

এধরণের ভ্যাক্সিন খুব শক্তিশালী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং বারবার ডোজ দিতে হয় বা দিয়ে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়।

এই নিষ্ক্রিয় ভ্যাক্সিনের কাতারে অনেক গুলো ভ্যাক্সিনকেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন:

১. সম্পূর্ণ মৃত ভ্যাক্সিন:

নামটি শুনেই বোঝা যায়, এ ধরণের ভ্যাক্সিন হলো সম্পূর্ণ ভাইরাসটির মৃত গঠন। তাপ কিংবা বিভিন্ন রাসায়নিক (ফরমালডিহাইড/ফরমালিন) পদার্থ দ্বারা ভাইরাসটিকে স্বাভাবিক ভাবে অকেজো করে দেয়া হয়। যার একটি সুবিধা হলো- দেহে রোগ তৈরী করার সম্ভবনা নাই বললেই চলে।

তবে সমস্যা হলো- দেহের কোষগুলো যেহেতু জীবন্ত অণুজীবের মুখোমুখি হয় না একারণে সম্পূর্ণ সংবেদনশীলতা লাভ করতে পারে না। এ সমস্যা দূর করতে কোন ক্ষেত্রে এর সঙ্গে অ্যালবুমিনের মত এডজুভেন্ট (রোগ-প্রতিরোধক উদ্দীপনা যোগাতে সহায়ক) সংযুক্তি করা হয়৷ এডজুভেন্ট শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে ভূমিকা রাখে এবং এর ফলে বাহুতে কাটসিটে দাগ দেখাও যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পোলিও ভ্যাক্সিন, যা প্রাইমারী স্কুলে থাকাকালীন ও কিশোর-কিশোরীদের দেয়া হয়; হুপিংকাশির ভ্যাক্সিন, যা গর্ভবতী অবস্থায় দেয়া হয়; হেপাটাইটিস-এ (জন্ডিস) ভ্যাক্সিন; রেবিস বা জলাতঙ্কের (কুকুরের কামড়ে) ভ্যাক্সিন, জাপানিজ এনসেফালাইটিস (মতিষ্ক প্রদাহের) ভ্যাক্সিন ইত্যাদি।

২. সাব-ইউনিট ভ্যাক্সিন বা অকোষীয় ভ্যাক্সিন:

নামটি দিয়ে হয়ত কিছুটা অনুধাবণ করা সম্ভব। ইউনিট মানে হলো একক, যা ছোট বা ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষকে বোঝানো হচ্ছে। অণুজীবের পুরা কোষটি না হয়ে বরং কোষের কিছু অংশবিশেষ, একারণেই একে অকোষীয়ও বলা যায়। এটি এমন একধরণের ভ্যাক্সিন যেখানে উপরের মত সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে ব্যবহার না করে বরং এর পরিবর্তে অনুজীবটির বহিঃআবরনের পলিস্যাকারাইড (সুগার) বা কোন প্রোটিন ব্যবহার করা হয়। আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই সুগার বা প্রোটিনকে দেখেই চিনতে পারে যে এটি দেহের বাহিরের কোন পদার্থ (অ্যান্টিজেন)। যার ফলে স্বভাব বশতই রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা এ ধরণের গঠন দ্বারা অণুজীবটি সম্পর্কে সতর্ক হয় বা অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। এ ধরণের প্রোটিনগুলো অল্প পরিমাণে থাকলেও আমাদের শরীর তাকে চিনতে পারে৷ অর্থাৎ, বন্দুকের “বুলেট” যেভাবে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে পারে। তেমনি, অণুজীবের সাব-ইউনিট অংশগুলিও বুলেটের মতই রোগ-প্রতিরোধের কাজ করে।

এধরণের অনেক ভ্যাক্সিন রয়েছে যেমন: নিউমোকক্কাল পলিস্যাকারাইড ভ্যাক্সিন (PPV), যেখানে নিউমোনিয়া তৈরিকারী ২৩ ধরণের ব্যাকটেরিয়ার বহিঃত্বকের পলিস্যাকারাইড যুক্ত থাকে।

এ ধরণের সাব-ইউনিট ভ্যাক্সিনের মধ্যে আবার কিছু ভ্যাক্সিনকে আলাদা করা যায়। যেমন:

ক) টক্সোয়েড (বিষের মতো) ভ্যাক্সিন:

কিছু অণুজীব আমাদের আক্রমন করার সাথে কিছু টক্সিন বা বিষ (ক্ষতিকর প্রোটিন) ত্যাগ করে। এই বিষ-গুলোকে আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপরোক্ত পলিস্যাকারাইডের/প্রোটিনের মতই চিনতে পারে। আর এ বিষগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে যে ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা হয় তার নামই হচ্ছে টক্সোয়েড ভ্যাক্সিন। কিন্তু, মজার ব্যাপার হচ্ছে নাম টক্সোয়েড হলেও এখানে যে গঠনটা ব্যবহৃত হয় তা মোটেও বিষাক্ত নয় বরং শক্তিশালী রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী করে।

এরকম কিছু ভ্যাক্সিন হলো: ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি ইত্যাদির ভ্যাক্সিন।

খ) সংযুক্ত বা কনজুগেট ভ্যাক্সিন:

নামটির মতই এটি হলো যুক্ত বা মিলিত ভ্যাক্সিন। তবে, এধরনের ভ্যাক্সিন তৈরীর চিন্তা মাথায় আসার পিছনে একটি কারণ ছিলো৷ পূর্বে পলিস্যাকারাইড (সাব-ইউনিট) ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটি বাচ্চা এবং কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কাজ করত না। তবে গবেষকেরা খেয়াল করলেন পলিস্যাকারাইডের সাথে অন্য কিছু সংযুক্তি করলে এর উন্নতি ঘটে এবং যার ফলে শক্তিশালী রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী হয়। যেমন: পলিস্যাকারাইডের সাথে যদি ডিপথেরিয়া কিংবা টিটেনাসের (ধনুষ্টংকার) বিষের প্রোটিনটি সংযুক্তি করা হয় তবে তার কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে, রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা সহজেই প্রোটিনটিকে চিনতে পারে এবং পলিস্যাকারাইডের প্রতিও শক্তিশালী রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী করে।

-এধরণের কিছু ভ্যাক্সিন হলো- Hib (হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-বি) ভ্যাক্সিন, যেখানে পলিস্যাকারাইডের সাথে টিটেনাস টক্সোয়েড (ধনুষ্টংকারের-বিষ) সংযুক্ত করা হয়। এছাড়াও, PCV (নিউমোকক্কাল কনজুগেট) ভ্যাক্সিন, যেখানে নিউমোনিয়া তৈরীকারী ১৩ ধরণের ব্যাকটেরিয়ার বহিঃআবরণের পলিস্যাকারাইড ব্যবহার করা হয় যার সাথে ডিপথেরিয়ার টক্সিন/বিষের প্রোটিনটি (CRM197) যুক্ত করা হয়।

গ) রিকম্বিনেন্ট ভ্যাক্সিন:

এ ধরণের ভ্যাক্সিন তৈরী করতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ঈস্টের কোষকে ব্যবহার করা হয় জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে। যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াম থেকে ভ্যাক্সিন তৈরী করতে হবে তার DNA কে আলাদা করা হয়। এরপর, এটিকে অন্য একটি কোষের (ব্যাকটেরিয়া কিংবা ঈস্টের) ভিতর অনুপ্রবেশ করানো হয় বড় পরিসরে উৎপাদন করার জন্য যা থেকে ভ্যাক্সিন উৎপন্ন করা হয়। যেমন: হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের ভ্যাক্সিন তৈরী করতে, ভাইরাসটি থেকে DNA অংশটুকু নিয়ে ঈস্ট কোষে প্রবেশ করানো হয়। এই ঈস্ট কোষটি এটি থেকে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের বহিঃ আবরনের প্রোটিন তৈরী করতে পারে। যা সংগ্রহ ও বিশুদ্ধ করে ভ্যাক্সিনরূপে ব্যবহার করা হয়।

জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এধরণের ভ্যাক্সিনের উদাহরণ হলো: মানুষের ক্যানসার তৈরীকারী প্যাপিলোমা ভাইরাসের (HPV) ভ্যাক্সিন। এটির জন্য দুটি ভ্যাক্সিন বিদ্যমান। যার মধ্যে একটি- ভাইরাসটির ২টি স্ট্রেইনের (প্রকরণের) বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কাজ করে৷ অন্যটি- বাকি চারটি স্ট্রেইনের জন্য একই ভাবে তৈরী করা হয়।

সম্প্রতি উপরোক্ত প্রচলিত পদ্ধতির বাহিরে কোভিড-১৯ রোগের জন্য দায়ী SARS-CoV-2 ভাইরাসের প্রতিরোধে mRNA ভ্যাক্সিন তৈরির প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটে গেছে।

ভ্যাক্সিন কেন দ্রুত তৈরি করা যায় না?

উপরোক্ত প্রচলিত পদ্ধতি গুলোতে ভ্যাক্সিন দ্রুত তৈরী করা সম্ভব হয় না৷ আর, ভ্যাক্সিন তৈরী হলে এরপর আসে কার্যকারীতার ব্যাপারটি। কোনটি মানুষের দেহে কাজ করবে । একই সাথে অক্ষতিকর ও সহজলভ্য কিংবা কমমূল্যে উৎপাদন করা যাবে ইত্যাদি। এছাড়া, মানুষে অনুপ্রবেশ করানোর আগে ল্যাবে বিভিন্ন ট্রায়ালের/পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা পড়ে৷ সেটির কার্যকারীতা প্রকাশ পেলে এরপর আসে মানুষের মাঝে পরীক্ষামূলক প্রমাণ। এটি আবার ছোট পরিসর, বড় পরিসরে ট্রায়াল/পরীক্ষার ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এভাবে, সবগুলি ধাপ অতিক্রম করলে তা FDA-এর মত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। তারপর, এটি সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য হয়। আর, পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয়।

এত দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমে ভ্যাক্সিন উৎপাদিত হলেও একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক দারুণ-অস্ত্র বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. vaccine

২. a-russian-scientist-injected-himself-with-3-5-million-year-old-b

৭. can-you-get-chickenpox-twice

৮. shingles_virus_rash_myths_facts

৯. chickenpox-versus-shingles-whats-the-difference

Leave a Reply