জালাল-উদ্দীন-রুমি সম্পর্কে কম বেশি সবাই শুনে থাকবেন। তিনি ছিলেন পারস্যের কবি। রুমির প্রভাব এতটাই শক্তিশালী ছিলো যে- তা তাজিকিস্থান, তুর্কি, গ্রিক, পশতু (পাকিস্থান ও আফগানস্থানের কিছু অঞ্চল) এবং মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম জাতিতেও ছড়িয়ে পড়েছিলো৷ ওনি ছিলেন তখনকার মাওলানা (শিক্ষক)। তখন গাধার পিঠে সম্ভ্রান্ত কারোর চড়ার একটা রেওয়াজ ছিলো। আর, উনি যখন রাস্তা দিয়ে গাধার পিঠে আরোহন করতেন চারপাশের মানুষ সম্মানের সাথে সরে দাড়াতো৷ তিনি সমাজের নানা সমস্যার সমাধানও করে দিতেন৷ একবার, তাব্রিজি নামক তার এক বন্ধু তাকে ডেকে বললেন – “রুমি, তুমি যেখানে বসে সমাজের নানা সমস্যা সমাধান করছো তোমার চিন্তার অপর পিঠেও কিন্তু আরেকটা সমাজ আছে।” উনি আগ্রহ সহকারেই জানতে চাইলেন, সেটা কি। তখন বন্ধু জানালেন- “তুমি যেখানে বসে বয়ান দাও তার উল্টা পাশে দুজন কুষ্ঠ রোগী ভিক্ষা করে তাদের সম্পর্কে তুমি কি জানো? কিংবা, তোমার শহরের ইহুদী পাড়ায় সরাইখানাতে কিছু মানুষ মদ্যপান করে মাতাল থাকে তাদের খবর কি কখনো নিয়েছো ? কিংবা, তোমার শহরের শেষ সীমায় নিষিদ্ধ পল্লীতে কিছু গোলাপ বাস করে তাদের খবর কি কখনো তুমি নিয়েছো?” এসব কথা শুনে রুমির চিন্তার জগৎ বদলে যায়৷ তিনি বুঝতে পারেন তাহার জানার বাহিরেও জগৎ থাকতে পারে৷ ঠিক একইভাবে আমাদের সাধারণ চিন্তার জগতের বাহিরেও দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামক একটা জগৎ রয়েছে৷ তা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? কিংবা একটি ক্ষতিকর জীবাণু দেহে কিভাবে প্রবেশ করে কিংবা প্রবেশের পরে কিসব ঘটনা ঘটে সে জগৎ সম্পর্কে কিন্তু জানা প্রয়োজন নিজেদের জন্যেই৷

রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি?

যে পদ্ধতি দেহকে নানা ধরণের ক্ষতি থেকে অনাক্রম্যতা/নিরাপত্তা প্রদান করে সেটিই হচ্ছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা৷ অর্থাৎ, পোষক এবং আক্রমনাত্মক অণুজীবের যুদ্ধই হলো রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এর কাজ:

১. মৃত, আক্রান্ত কোষ দূর করা

২. অস্বাভাবিক (ক্যানসার) কোষ ধ্বংস

৩. ক্ষতিকর অণুজীব এবং বহিরাগত উপাদান: পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস থেকে প্রতিরক্ষা৷

কিভাবে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করে বুঝতে হলে প্রথমে জানা দরকার- কিভাবে ক্ষতিকর বা রোগ তৈরীকারী অণুজীব দেহে প্রবেশ করে। কেননা অণুজীব যদি দেহে প্রবেশ করতেই না পারে তবে তো রোগই তৈরী হবার প্রশ্নই আসছে না।

অণুজীবের প্রবেশ পথ: (Portal of entry)

মূলত অণুজীব মানব দেহে প্রবেশ করে প্রধান দুটি পথ দিয়ে: ১. দেহের অভ্যন্তরীণ শ্লেষ্মাযুক্ত পৃষ্ঠ (Mucosal surface) যেমন: শ্বাসযন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, প্রজনন বা মূত্রনালীগুলি দিয়ে। ২. দেহের বাহিরের উপবৃত্তীয় উপরিভাগ (Epithelial surface) অর্থাৎ, ত্বকের কোষ গুলি যা পোকার কামড়, কাটা বা ছুলে যাওয়া কিংবা অন্য ক্ষতের মাধ্যমে বাহিরের পরিবেশে উন্মুক্ত হওয়া অংশ।

সহজ কথায়—রোগ তৈরীকারী অণুজীবেরা চোখ, মুখ, নাক, মূত্র/জনন সম্বন্ধীয় খোলা অংশ (এ পথে এইডস বা হেপাটাইটিস-বি ছড়ায়) কিংবা দেহের কোন ক্ষতের মাধ্যমে যার ফলে ত্বকের বেষ্টনী উন্মুক্ত হয়ে যায় ইত্যাদি পথে দেহে প্রবেশ করতে পারে৷ একইসাথে অণুজীবেরা বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

অণুজীবের ছড়িয়ে পড়া:

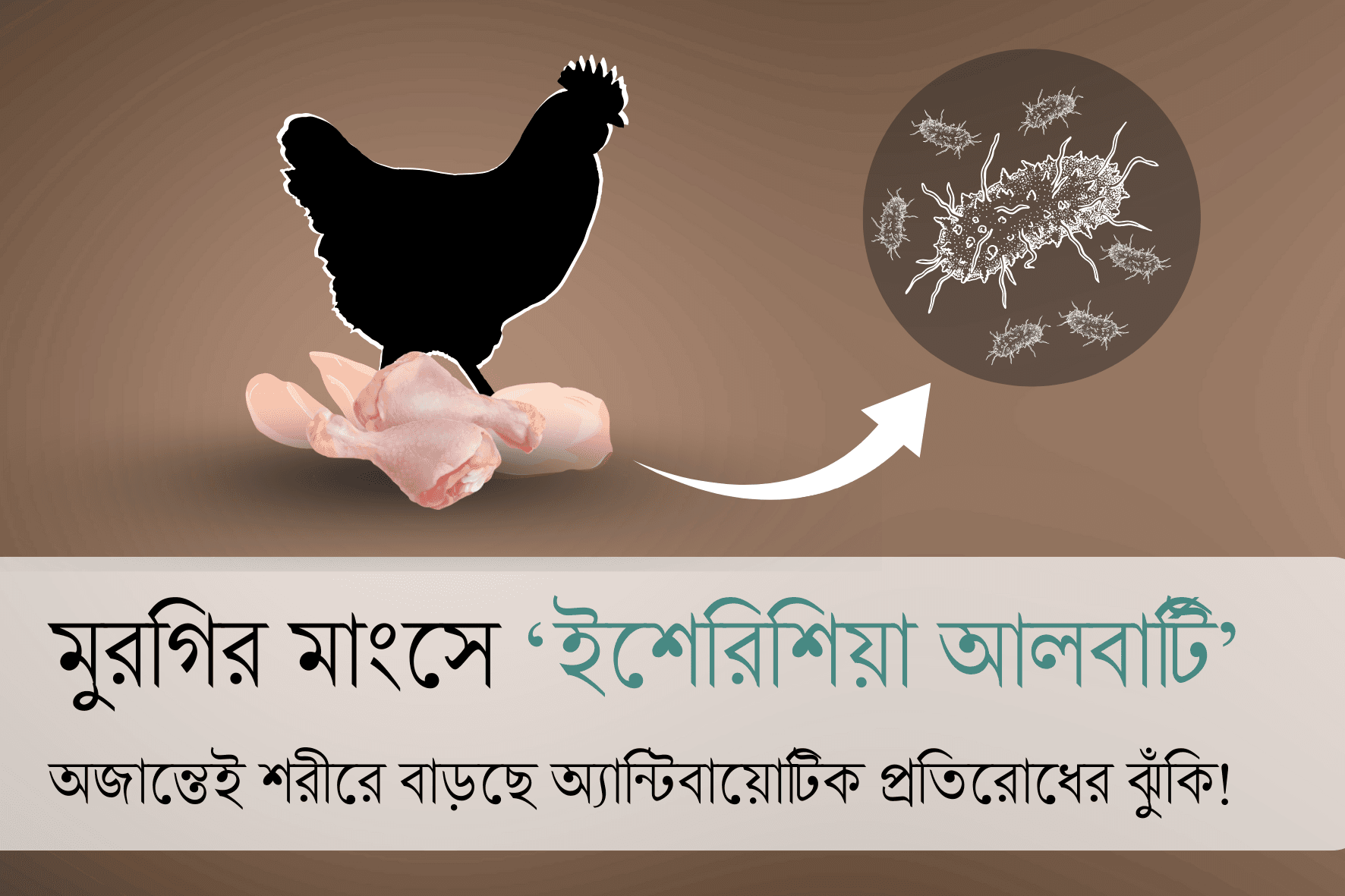

অণুজীব এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিতে সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে। যেমন: হাঁচি, কাশি বা সাধারণ কথা বলার সময় বাতাসে তার কণা/অণু (Droplet/Airborne particle) সহজে অণুজীব বহন করে অপর ব্যক্তিতে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া, আক্রান্ত ব্যক্তিকে সরাসরি স্পর্শ বা আক্রান্ত স্থান স্পর্শের মাধ্যমে অনুজীব ছড়াতে পারে৷ দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে কিংবা দূষিত রক্ত কিংবা শিরায় প্রদান করা দূষিত ড্রাগের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে৷ এগুলি ছাড়াও, একটি অণুজীব আরেকটি জীবের সাহায্যে ছড়াতে পারে, যাকে বলে বাহক (যেমন:মশা) কিংবা মধ্যবর্তী পোষক।

অণুজীবের বংশবিস্তার এবং বৃদ্ধি: (রোগ তৈরী)

রোগের শুরু হয় মূলত যখন একটি ক্ষতিকর অণুজীব দেহে প্রবেশের পরে টিকে থেকে বংশবিস্তার করতে পারে৷ বেশির ভাগ মানুষই সহজে আক্রান্ত হয় না৷ যারা দুর্বল, অসুস্থ, অপুষ্ট, ক্যানসার কিংবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তারা সহজেই নানা দুরারোগ্যে আক্রান্ত হন৷ অর্থাৎ, সহজ কথায় যাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল তারা সুবিধাবাদী যে কোন রোগের জন্যে সমর্থবান/উপযুক্ত। অল্প কিছু অণুজীবই দেহের যে পথে প্রবেশ করে সেখানেই বংশবিস্তার করে এবং বেশিরভাগ অনুজীব বিভিন্ন অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে রোগ তৈরী করে। কিছু ক্ষতিকর অণুজীব পোষকের কোষের অভ্যন্তরে (intracellular) বংশবিস্তার করে। আবার কিছু দেহের তরলের মধ্যেই মুক্তভাবে বংশবিস্তার করে। কিছু অত্যন্ত ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সুনির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরী করে যা তাদের পোষক দেহে বংশবিস্তারে সহায়তা করে৷ যেমন: Helicobacter pylori মানুষের পাকস্থলীর অম্লিক পরিবেশেও বাঁচতে পারে ইউরিয়েজ (Urease) নামক এনজাইম (প্রোটিন) তৈরী করে৷ এ ব্যাকটেরিয়ার পাকস্থলীতে বংশবিস্তারের ফলে আলসার এবং ক্যানসার তৈরী হতে পারে৷ তবে, অক্ষতিকর অণুজীবও সুবিধাজনক পরিবেশ পেলে রোগ তৈরী করতে পারে। যেমন: Staphylococcus প্রজাতি আমাদের ত্বকে অক্ষতিকর হিসাবেই বাস করে৷ কিন্তু, অনুর্বর (sterile) স্থানে যেমন: জয়েন্ট ক্যাপসুল কিংবা পেরিটোনিয়ামে উপস্থিত থাকলে রোগ তৈরী করে৷ আবার, ক্ষতিকর অনুজীবেরও রোগ তৈরীতে নির্দিষ্ট পরিবেশ দরকার। যেমন: Corynebacteria sp. ও Viridans streptococci ব্যাকটেরিয়া নিজেরা পোষক দেহে বংশবিস্তার করে ক্ষতিকর অণুজীবের বংশবিস্তারে বাঁধা প্রদান করে এবং ক্ষত সাড়াতে সহায়তা করে।

কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয়/জাগ্রত হয়ে ওঠে?

দেহ তার নিজের উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না (চিনতে না পারলে) এমন অনেকগুলি বিভিন্ন ধরণের উপাদান দ্বারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হতে পারে। যাকে ‘অ্যান্টিজেন বা বহিরাগত উপাদান’ বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, বিষ এবং ভাইরাসের পৃষ্ঠীয় প্রোটিন যা অ্যান্টিজেনের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি এটি আমাদের নিজস্ব একটি কোষও হতে পারে যা ত্রুটিযুক্ত বা মৃত। যখন এসব অ্যান্টিজেন কোন প্রতিরক্ষা কোষ-রিসেপ্টরের (সংযুক্ত হবার জায়গা) সংস্পর্শে আসে তখন পুরো শরীরে শত্রুর উপস্থিতির উদ্দীপনা জাগ্রত করে৷ একই সাথে দেহ কোন রোগ তৈরীকারী অণুজীবের সংস্পর্শে প্রথমবার আসলে সেই অণুজীব সম্পর্কে এবং কিভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে তথ্য জমা রাখে৷ দ্বিতীয়বার একই অণুজীবের সংস্পর্শে আসা মাত্রই চিনে ফেলে এবং দ্রুত লড়াই শুরু করতে পারে৷ আমরা যে ভ্যাক্সিন গ্রহন করি তাও ঠিক একইভাবে কাজ করে৷ পূর্বেই অণুজীবটিকে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে চিনিয়ে দেয় এবং সে অনুজীবটি দেহে আসা মাত্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করে৷ প্রাথমিকভাবে, আক্রমণকারী হিসাবে অ্যান্টিজেনকে চিনিয়ে দিতে এক শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের কোষ একত্রে কাজ করে।

তবে, দেহের নিজস্ব কোষের পৃষ্ঠেও প্রোটিন থাকে৷ কিন্তু, এসব প্রোটিন রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শত্রু হিসাবে উদ্দীপ্ত করে না৷ তারপরও মাঝে মাঝে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিজ কোষকে ভুল করে বহিরাগত উপাদান মনে করতে পারে৷ যার ফলে দেহের স্বাস্থ্যকর, ক্ষতিহীন কোষগুলিকে আক্রমণ করে বসে। একে স্ব-প্রতিরোধী (Autoimmune response) প্রতিক্রিয়া বলা হয়।

রোগ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পদক্ষেপ / প্রতিক্রিয়া:

রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার রয়েছে নানা পর্যায়ক্রমিক ধাপ বা স্তর৷ যার একটি সফল না হলে দেহ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অনেকটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পানির ফিল্টারের মত ধাপে ধাপে পানি পরিশ্রুত করবার স্তরের ন্যায়৷ এগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়৷

ক.) প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা: (সহজাত অনাক্রম্যতা/ Innate immunity)

এই স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট নয় (সকল অণুজীবের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি) এবং অনুজীবকে দেহে প্রবেশে বাঁধা দান করায় হলো এর লক্ষ্য৷ উদাহরণস্বরূপ: আমাদের ত্বক অণুজীবের অনুপ্রবেশে শারীরিক প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও, ত্বক এবং বাহিরের পরিবেশের সাথে কিছু উন্মুক্ত স্থান যেমন: মুখ, চোখ ইত্যাদি রয়েছে৷ এগুলি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পদার্থ যেমন: লালা (স্যালিভা), শ্লেষ্মা (মিউকাস) এবং চোখের পানি (লাইসোজাইম এনজাইম) বহন করে যা ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ভাঙ্গতে সক্ষম এমন এনজাইন ধারণ করে আমাদের প্রতিরক্ষা দিয়ে থাকে৷ যদি কখনো ত্বক কেটেও যায় তখন রক্তই জমাট বেঁধে ক্ষত বন্ধে সহায়তা করে এবং অণুজীব প্রবেশে বাঁধা দিয়ে থাকে৷

আমাদের শ্বসনতন্ত্র, যা নাক থেকে শুরু হয়ে শ্বাসযন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত সেখানকার কোষ সমূহ মিউকাস (শ্লেষ্মা) নামক এক ধরণের আঠালো তরল উৎপন্ন করে ধূলিকনা এবং ক্ষতিকর অণুজীবকে আটকে ফেলে৷ সিলিয়া নামক ছোট চুলগুলি তরঙ্গের মতো গতিতে নড়াচড়া করে এবং জীবাণু ও ধূলিকণা গলা পর্যন্ত বেঁধে রাখে, যা হাঁচি এবং কাশির মাধ্যমে বের হয়ে যায় কিংবা গিলে ফেলায় বমি, মলত্যাগের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এছাড়া, নাকের অভ্যন্তরের চুলগুলি বাতাসে থাকা অণুজীব, ধূলিকণা, দূষণকারী উপাদানের ছাঁকনি হিসাবে কাজ করে৷

আবার, খাবার ও পানীয় এর মাধ্যমে যেসব অণুজীব প্রবেশ করে তা আমাদের পাকস্থলির উৎপন্ন এসিড (HCl), পাচক রস (Gastric juice) দ্বারা মারা যায়৷ আবার, মূত্রাশয় এবং মূত্রনালী থেকে জীবাণুগুলি মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়৷ আমাদের দেহের হ্যায়ালুরোনিক এসিড (Hyaluronic acid), সিবাম (মেদ থেকে ক্ষরিত রস), ত্বকের অম্লত্বতা দেহকে নানা ভাবে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা দিয়ে থাকে।

এছাড়াও দেহের নানা পৃষ্ঠতলে যেমন: ত্বক, পরিপাক তন্ত্র এবং নাকে নানা ধরণের নরমাল ফ্লোরা নামক উপকারী অণুজীব বসতি বিদ্যমান৷ তারা ক্ষতিকর অণুজীব প্রজাতিকে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বংশবিস্তারে (রোগ তৈরীতে) বাঁধা দিয়ে থাকে৷ অর্থাৎ, তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ক্ষতিকর অণুজীব প্রজাতির পুষ্টি উপাদান গ্রহণে প্রতিযোগী সম্পর্ক বিদ্যমান। আপনি জানলে অবাক হবেন যে, গড়ে মানুষের অন্ত্রে প্রায় এক কিলো (মতান্তরে- ২০০ গ্রাম, যা মধ্যম আকৃতির একটি আমের সমান) এই ভাল ব্যাকটিরিয়া থাকে যা এক ব্যাগ চিনির সমান।

খ.) দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা: (সহজাত অনাক্রম্যতা/ Innate immunity)

যদি কোন ভাবে প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা অতিক্রম করে অণুজীব দেহে প্রবেশ করেই ফেলে তখন আমাদের দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা শুরু হয়৷ প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষার ন্যায় এটিও সুনির্দিষ্ট নয় যেহেতু সকল ধরণের অণুজীবের প্রতিই একই ধরণের নিরাপত্তা প্রদান করে৷ উদাহরণস্বরূপ- রোগবীজাণুনাশক (Phagocytes) রক্তের শ্বেতকণিকা, যা অ্যামিবার মত চলাচল করে৷ তারা কোষঝিল্লী বেষ্টিত সাইটোপ্লাজমের দ্বারা নকল পা (Pseudopodia) তৈরী করে যার মাধ্যমে সহজেই অণুজীবকে ঘিরে ফেলে এবং দেহের অভ্যন্তরে (ভক্ষণ) নিয়ে নেয়৷ ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলি (যেমন: মনোসাইট, ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল, মাস্ট কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ) পাচক এনজাইম ত্যাগ করে যা আটকে পড়া অণুজীবকে ভেঙ্গে ফেলে তারা কোন ক্ষতি করবার আগেই। আর এ পুরা প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় রোগবীজাণুবিনাশ (ফ্যাগোসাইটোসিস)। ফ্যাগোসাইটোসিস শব্দটি এসেছে গ্রিক ‘ফ্যাগেইন’ (phagein) যার অর্থ-খাওয়া ও ‘কাইটোস’ (kytos) অর্থ-কোষ এবং ‘ওসিস’ (osis) শব্দের অর্থ-পদ্ধতি৷ একত্রে দাড়ায়- আক্রান্ত কোষ কিংবা, অণুজীবকে ভক্ষণ৷

সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, এ ফ্যাগোসাইটিক কোষ গুলি দেহের অ্যান্টিবডির Fc অংশের সাথে যুক্ত হয় এবং অ্যান্টিবডি গুলি অণুজীবের সাথে সংযুক্ত হলেই তাকে গিলে ফেলে৷ অতঃপর বিভিন্ন এনজাইম এবং মুক্ত মুলক (Free radicals) দ্বারা অণুজীবটি ধ্বংস হয়।

এ ধরণের আরেকটি প্রতিরক্ষা হলো- প্রদাহ। এটি স্থানীয় কোষের প্রতিক্রিয়া যা, দেহের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হলে কিংবা উত্তেজনাকর কোন পরিস্থিতিতে ঘটে। এর ফলে আক্রান্ত স্থানে শ্বেত রক্তকণিকা বৃদ্ধি পায়৷ পাশাপাশি প্রদাহের কারণে ফোলা, লালভাব, গরম, ব্যথা অনুভূত হতে পারে। আর, জ্বর মূলত ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধি রোধ করে এবং সংক্রমণের সময় কোষ পুনঃগঠনের হার বাড়ায়।

পরবর্তী অংশ: কিভাবে আপনার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করে? (পার্ট-২)

Leave a Reply