১৮১৮ সাল। গাই’স হসপিটাল, লন্ডন।

প্রতিদিনকার মতো বরফস্নাত এক সকাল। হিমশীতল পরিবেশ। চারিদিকে অনুভূত হচ্ছে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহ।

কিছুক্ষণ হলো হাসাপাতালের বারান্দায় পরিবারসমেত উপস্থিত হয়েছেন একজন প্রসূতি। প্রসব বেদনায় রীতিমতো কাতরাচ্ছেন তিনি। অবস্থা এমন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্ছা যাবেন তিনি। অভিজ্ঞ ডাক্তার ঝামেলাহীন প্রসবের জন্য তাকে আলাদা কক্ষে স্থানান্তর করলেন। কিছু সময় পর, বন্ধ কামড়া ভেদ করে ভেসে এলো নবজাতকের কান্নার শব্দ। সেবিকা জানালেন, ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।

পরিবারের সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা ঠিক তখন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে নারীটির প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এমন সময় হাসপাতালে এসে উপস্থিত হলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ জেমস ব্লান্ডেল। নার্সের মুখে সবকিছু শুনে ভাবতে লাগলেন আনমনে, কী করা যায়?

কিছুদিন হলো রক্তদানে সক্ষম এক যন্ত্র আবিষ্কারের নেশায় পেয়ে বসেছিল ব্লান্ডেলকে। রাতজাগা খাটুনির পর নির্মাণও করে ফেলেছিলেন যন্ত্রটি। নাম দিয়েছিলেন গ্র্যাভিটেটর (Gravitator)। যন্ত্রটির কার্যকারিতা পরীক্ষাই বাকি ছিলো কেবল। এইতো সুযোগ, যন্ত্রের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখার, মনে মনে বললেন তিনি।

সন্তান প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যাওয়া নারীদের কষ্ট নাড়া দিয়েছিল তাকে। তাই অনুভব করেছিলেন এমন একটি আবিষ্কারের।গ্র্যাভিটেটর ছিল এমন একটি যন্ত্র, যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে রক্ত স্থানান্তর করতে পারতো। এই যন্ত্রে থাকতো একটি তামার কাপ, যা দাতার রক্ত সংগ্রহ করত এবং একটি টিউবের মাধ্যমে রোগীর শিরায় রক্ত প্রবাহিত করত। এই পদ্ধতিতে রক্ত ধীরে ধীরে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবেশ করতো রোগীর শরীরে।

সেদিন, প্রথমবারের মতো যন্ত্রের পরীক্ষণ শুরু হলো। ফলাফল, চমকপ্রদ! তবে, বিপত্তি দেখা দিলো সামষ্টিক রোগীদের ক্ষেত্রে। মাত্র ২৫ শতাংশ রোগী রক্তদানের পর বেঁচে থাকলেও ৭৫ শতাংশ রোগীই মারা যেত মৃত্যু যন্ত্রণায়, রক্ত জমাট বেঁধে! কিন্তু কেন? কারণটা পরিষ্কার। তখনো রক্তের গ্রুপ আবিষ্কৃত হয়নি। উন্মোচিত হয়নি রেসাস ফ্যাক্টর (আরএইচ ফ্যাক্টর)। সুতরাং, যত্রতত্র রক্ত সরবরাহে সৃষ্টি হয়েছিল এমন বেহাল অবস্থা।

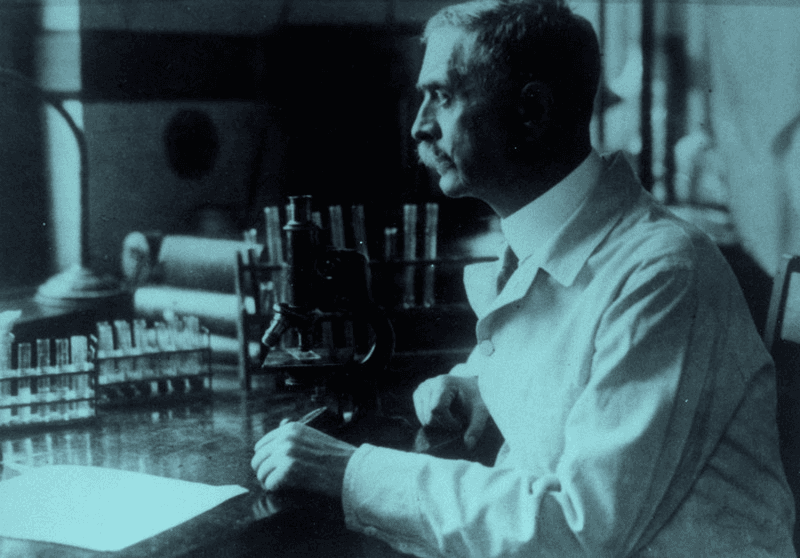

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গগনে তখনো সাদামাটা আয়োজন। সবকিছুই চলতো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। ছিলো না কোনো নতুন আবিষ্কার, ছিলো না গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ। আর তাই, আরো প্রায় ১০০ বছর লেগেছিল এই মৃত্যুরহস্য সমাধানে। যার হাত ধরে এর সমাধান এসেছিল, তার নাম কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার।

কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার

১৮৬৮ সালের ১৪ জুন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরের এক সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কার্ল। বাবা লিওপোল্ড ল্যান্ডস্টাইনার, যিনি ছিলেন একজন আইন গবেষক ও ‘ডাই প্রেস নামক এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। কার্লের বয়স যখন মাত্র ৭ বছর, তখন তার বাবা পরপারে পাড়ি জমান। তারপর থেকে মা ফ্যানি নি হ্যাস-এর মায়া-মমতায় বেড়ে উঠে সে।

এতো ছোট বয়সেই বাবার অকালমৃত্যু ছোট্ট কার্লের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। মনে মনে সংকল্প করেছিল, বড় হয়ে ডাক্তার হবে সে। বাড়ি থেকে ১১৫ মাইল দূরে লিঞ্জ শহর, সেখানকার গ্রামার স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় কার্লের। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়ে স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোয় সে। ১৭ বছর বয়সে ভর্তি হয় ঐতিহ্যবাহী ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর থেকেই নিজেকে মেধাবী ও পরিশ্রমী হিসেবে প্রমাণ করতে লাগেন কার্ল। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই বাগিয়ে নেন ডক্টরেট ডিগ্রী। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল- রক্তের উপাদানের ওপর খাদ্যের প্রভাব। আরও উচ্চতর গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করতে কিছুদিন পর পাড়ি জমান জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে।

নিজের ছোটবেলার স্বপ্ন এভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি তিনি। ডাক্তারি ছেড়ে আটঘাট বেধে রীতিমতো গবেষণাগারে নেমে পড়া চাট্টিখানি কথা নয়! জীববিদ্যার পাশাপাশি রসায়ন নিয়েও আগ্রহী হয়ে পড়েন তিনি। জৈব রসায়নের গূঢ় রহস্য তাকে বেশ আকৃষ্ট করতো। জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন গবেষণাগারে তিনি কাজ করেছেন। ইউরোপের নামকরা ল্যাবগুলোতেও কাজ করে রসায়নে আরও দক্ষতা অর্জন করেন। সর্বশেষ যোগ দেন, তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ এমিল ফিশার ও ইউজেন ব্যামবার্গারের গবেষণাগারে।

এমিল ফিশার, নোবেলজয়ী জার্মান রসায়নবিদ, যিনি সুগার ও পিউরিন গঠনের আবিষ্কারক এবং এনজাইমের “লক অ্যান্ড কি” মডেল প্রবর্তন করেছেন। আর তার সহযোদ্ধা ইউজেন ব্যামবার্গার, অ্যারোমেটিক যৌগ ও অক্সিডেশন বিক্রিয়া নিয়ে কাজ করে জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান।

এসব প্রশিক্ষণ ল্যান্ডস্টাইনারকে এমন দক্ষতায় গড়ে তোলে, যার ফলে তিনি রসায়ন ও জীববিদ্যার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম হন। অতঃপর, গবেষণার সামগ্রিক কলাকৌশল রপ্ত করে ১৮৯৬ সালে তিনি ফিরে আসেন ভিয়েনায়। ভিয়েনায় ফিরে তিনি হাইজিন ইনস্টিটিউটে ম্যাক্স ফন গ্রুবারের অধীনে রোগপ্রতিরোধ ও অ্যান্টিবডি নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজিক্যাল অ্যানাটমি বিভাগে সহকারী পদে কাজ করে অসুস্থ কোষবিজ্ঞান ও ইমিউন প্রতিক্রিয়ার উপর জ্ঞান অর্জন করেন।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরমার্শক্রমেই তাকে ভিয়েনা হাসপাতালের গবেষক ম্যাক্স ফন গ্রুবারের সহকারী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এখানে কর্মরত অবস্থায় নব্য গবেষক কার্ল তার গুরু ফন গ্রুবার এবং সহকর্মী গবেষক পল এরলিকের সঙ্গেও কাজ করার সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে সহায়ক হয়, যার মধ্যে রয়েছে ABO রক্ত গ্রুপ সিস্টেম।

A, B, O রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার

এর কিছু বছর পরের কথা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে ঘটে চলছে একের পর এক নীরব বিপ্লব। উন্মোচিত হচ্ছে নতুন নতুন আবিষ্কার। তেমনই এক আবিষ্কারের দেখা মিলে ল্যান্ডস্টাইনারের হাত ধরে। তখনকার দিনে রক্ত সঞ্চালন ছিল একরকম ভাগ্যের ওপর খেলা। কখনো জীবন বাঁচত, কখনো বা মৃত্যু হয়ে উঠত অনিবার্য। চিকিৎসকরা জানতেন, কিছু একটা ভুল হচ্ছে, কিন্তু, কোথায়-কেন-কীভাবে, তা ছিল অজানা।

প্রচলিত ধারণা ছিল, সকল মানুষের রক্ত মূলত একরকম। এবং, রক্ত সঞ্চালনে ব্যর্থতার জন্য মূলত দায়ী প্রযুক্তিগত ত্রুটি, রোগীর শারীরিক দুর্বলতা, বরঞ্চ জীববৈজ্ঞানিক অমিল নয়। কিন্তু ল্যান্ডস্টাইনার ভাবলেন ভিন্ন কিছু। রক্তদানের পর অস্বাভাবিক হারে রোগীদের এমন মৃত্যু তাকে নাড়া দেয়। ভাবেন, কেন হচ্ছে এমনটা? নেমে পড়েন গবেষণায়। আর এখানে থেকেই শুরু হয় ইতিহাসের এক নতুন যাত্রা।

গবেষণার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অনেকগুলো মানুষের রক্তের স্যাম্পল সংগ্রহ করেন। এবার পরীক্ষণের পালা। টেস্টটিউব আর প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান নিয়ে নিমজ্জিত হন গবেষণায়। একে একে এগিয়ে যান কার্যসম্পাদনের পানে। বিভিন্ন মানুষের রক্ত একসাথে মিশিয়ে দেখতে শুরু করেন কী হয় এর প্রতিক্রিয়া।

একসময় লক্ষ্য করেন এক বিস্ময়কর দৃশ্য, রক্ত কখনো জমাট বেঁধে যাচ্ছে, আবার কখনো দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারেন, মানুষের রক্তের ধরণ আসলে এক নয়। কেননা, প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে দৃশ্যমান ছিল এক অত্যাশ্চর্য ধারাবাহিকতা।

এভাবে ল্যান্ডস্টাইনার তাঁর গবেষণায় বিভিন্ন ব্যক্তির রক্ত একত্রে মিশিয়ে প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। চলতে থাকে গবেষণা। একসময় আবারও বুঝতে পারেন, এসব প্রতিক্রিয়ার কারণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রক্তে থাকা ভিন্ন ভিন্ন উপাদান। তাঁর মূল পর্যবেক্ষণ ছিল, যখন একজন ব্যক্তির রক্ত অন্য আরেকজন ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে মেশানো হয়, তখন কখনো কখনো তা অ্যাগলুটিনেশন (জমাটবদ্ধ) হয়ে যায় কেন? তিনি লক্ষ্য করেন, এই অ্যাগলুটিনেশন নির্দিষ্ট রক্তের নমুনার উপর ভিত্তি করেই ঘটে চলছে।

এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই ল্যান্ডস্টাইনার প্রস্তাব করেন, মানুষের রক্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। এবং ১৯০১ সালে আবিষ্কার করেন, রক্ত এবং রক্তের সিরামের (যেটিতে অ্যান্টিবডি থাকে) পারস্পরিক ক্রিয়া অ্যাগলুটিনেশনের কারণেই হয়ে থাকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি তিনটি পৃথক রক্তের গ্রুপ চিহ্নিত করেন: A, B এবং O। যার পার্থক্য হলো-

- A গ্রুপে RBC-তে A অ্যান্টিজেন থাকে এবং প্লাজমায় থাকে anti-B অ্যান্টিবডি।

- B গ্রুপে RBC-তে B অ্যান্টিজেন এবং প্লাজমায় anti-A অ্যান্টিবডি থাকে।

- O গ্রুপে RBC-তে কোনো A বা B অ্যান্টিজেন থাকে না, তবে প্লাজমায় থাকে উভয় anti-A ও anti-B অ্যান্টিবডি।

এই গ্রুপসমূহের শনাক্তকরণের ফলে উন্মোচিত হয় রক্তপ্রবাহের মৃত্যু রহস্য! কেন কিছু রক্ত সঞ্চালন সফল হয় এবং কিছু ব্যর্থ? কারণ- অমিল রক্তের সংমিশ্রণে অ্যাগলুটিনেশন (জমাটবদ্ধ) হচ্ছিলো তখন! যার ফলে রোগী ঢলে পড়তো মৃত্যুর কোলে।

AB গ্রুপের আবিষ্কার

১৯০২ সালে৷ ল্যান্ডস্টাইনারের সহকর্মী আলফ্রেড ফন ডেকাস্টেলো এবং তাঁর ছাত্র আদ্রিয়ানো স্টারলি চতুর্থ রক্তের গ্রুপ AB আবিষ্কার করেন,

- যার RBC-তে উভয় A ও B অ্যান্টিজেন থাকে কিন্তু প্লাজমায় কোনো anti-A বা anti-B অ্যান্টিবডি থাকে না।

এই আবিষ্কারের মাধ্যমে পূর্ণতা পায় A, B, O, AB রক্তের গ্রুপ। সম্পূর্ণ হয়, আজ আমরা যাদের জানি ABO রক্তগ্রুপ নামে। এই চার গ্রুপের রক্ত একসাথে গড়ে তোলে আমাদের পরিচিত গ্রুপ সিস্টেম। অনবদ্য এই আবিষ্কার বদলে দেয় রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়াকে। নিরাপদ করে তোলে অনেক বেশি। কারণ এতে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের মিল নিশ্চিত করা যায়। এর মাধ্যমে চিকিৎসকরা বুঝতে পারলেন কোন রক্তের সাথে কোন রক্ত মিশলে জীবন বাঁচে, আর কোন মিশ্রণে বাড়ে মৃত্যুর ঝুঁকি।

এই আবিষ্কারের পর, ১৯০৭ সালে, নিউইয়র্কের মাউন্ট সাইনাই হাসপাতালে ডাক্তার রিউবেন অটেনবার্গ প্রথমবারের মতো ABO গ্রুপ দেখে সফল রক্ত সঞ্চালন করেন। ১৯১০ সালে চালু হয় প্রথম রক্ত টাইপিং পরীক্ষা, আর ১৯৩০-এর দশকে শুরু হয় আধুনিক ব্লাড ব্যাংকিং সিস্টেম।

এতোকিছুর পরেও ল্যান্ডস্টাইনার থেমে থাকেননি। একের পর এক নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতিতে তিনি দেখিয়েছিলেন- O গ্রুপের রক্ত দেয়া যায় সবার শরীরে, আর AB গ্রুপ গ্রহণ করতে পারে সবার রক্ত। সুতরাং, একজনকে বলা হলো “সার্বজনীন দাতা”, আর আরেকজন “সার্বজনীন গ্রহীতা”। এই অসামান্য আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ সালে ল্যান্ডস্টাইনার ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নতুন রক্ত গ্রুপের সন্ধান

১৯০১ সালে এবিও রক্ত গ্রুপ সিস্টেম আবিষ্কার করে যখন কার্ল চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তুললেন, তখনো তার মনে চিন্তার রেখাপাত। তাঁর জিজ্ঞাসু মনে আবারও প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে- রক্ত কি শুধু A, B, AB আর O-তেই সীমাবদ্ধ? নাকি, মানুষের শিরায় রয়েছে আরও গভীর কোনো রহস্য?

এই প্রশ্নই তাঁকে নিয়ে গেল নিউ ইয়র্ক সিটির রকফেলার ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চে, যেখানে তিনি কাজ করেছিলেন পরবর্তী যুগান্তকারী আবিষ্কারের পথে। এবার তাঁর সঙ্গী হলেন আরেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী- ফিলিপ লেভিন, যিনি তখন ইমিউনোহেমাটোলজির জগতে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব সাম্রাজ্য।

১৯২৭ সাল। ল্যাবরেটরির জরাজীর্ণ টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে রক্তের ডজন কয়েক নমুনা। যাদের অনেকগুলোই নিজের রক্ত, সহকর্মীদের রক্ত, পরিচিত মানুষদের রক্ত। লক্ষ্য একটাই- রক্তের ভেতর খুঁজে পাওয়া নতুন কোনো চিহ্ন, এমন কিছু যা আগে কেউ দেখেনি।

একসময় তারা প্রতিটি নমুনা থেকে আলাদা করলেন রক্তরস ও লোহিত কণিকা। এরপর শুরু হলো ক্লান্তিকর তবে সুনির্দিষ্ট এক পরীক্ষা- রক্তরসের অ্যান্টিবডি কি কোনো লোহিত কণিকার পৃষ্ঠে থাকা অজানা অ্যান্টিজেনের সাথে প্রতিক্রিয়া করছে? কোথাও কি জমাট বাঁধছে?

সেই পরীক্ষার মধ্যেই উদিত হলো এক নতুন জগৎ- ল্যান্ডস্টাইনার ও লেভিনের চোখে ধরা দিলো দুটি নতুন অ্যান্টিজেন। নাম দিলেন- M ও N। কেউ হয়তো শুধু M অ্যান্টিজেন বহন করছে, কেউ শুধু N, আবার কেউ দুটোই। ব্যস! জন্ম নিল এক নতুন রক্ত গ্রুপ সিস্টেম- MN রক্ত গ্রুপ সিস্টেম।

এই রক্ত গ্রুপ সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে LM ও LN নামের দুটি সহ-প্রবল জিন, যেগুলো রয়েছে মানবদেহের চতুর্থ ক্রোমোজোমে। অর্থাৎ, বাবা-মা থেকে পাওয়া জিনের কম্বিনেশন অনুযায়ী মানুষ হতে পারে M, N, কিংবা MN শ্রেণির।

প্রশ্ন হতে পারে, এমএন রক্ত গ্রুপের বিশেষত্ব কোথায়? এটি হয়তো হাসপাতালে জরুরি রক্ত দেয়ার সময় প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু মানব সভ্যতা, জিনগত ইতিহাস, পিতৃত্ব পরীক্ষা, মানবজাতির বৈচিত্র্যতা এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা- এসব ক্ষেত্রে এ ছিল এক রত্নের সন্ধান। সবখানেই এই সিস্টেম রেখে চলেছে তার নিঃশব্দ পদচিহ্ন!

P রক্ত গ্রুপ সিস্টেম শনাক্তকরণ

একই বছরে, ১৯২৭ সালে, ল্যান্ডস্টাইনার, লেভিন ও আলেকজান্ডার উইনার মিলে আরেকটি রক্ত গ্রুপের সন্ধান পান। আবিষ্কার করেন P রক্ত গ্রুপ সিস্টেম। এই সিস্টেমে প্রধানত তিনটি অ্যান্টিজেন থাকে- P, P1, Pk। এই আবিষ্কারটি রক্ত সঞ্চালনের প্রতিক্রিয়া এবং কিছু নির্দিষ্ট হেমোলাইটিক অবস্থার ব্যাখ্যা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এর গুরুত্ব কিছু বিরল হিমোলাইটিক অসুখেও কার্যকর। যেমন PCH (Paroxysmal Cold Hemoglobinuria)-এর জন্য। এই রোগে Donath-Landsteiner অ্যান্টিবডি শরীরের P অ্যান্টিজেনের উপর প্রতিক্রিয়া করে। এই অ্যান্টিবডি ঠাণ্ডা পরিবেশে (যেমন হাত-পায়ের মতো দেহের চরম অংশে) RBC-র P অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়, পরে শরীরের উষ্ণ তাপমাত্রায় গিয়ে সেই RBC ভেঙে ফেলে। এর ফলে শিশুদের শরীরে ঠান্ডা মারাত্মক আকার ধারণ করে।

যদিও ABO বা Rh সিস্টেমের মতো P গ্রুপের কারণে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা খুবই কম দেখা যায়, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে P সিস্টেমে অসঙ্গতির কারণে রক্ত সঞ্চালনের জটিলতা তৈরি হতে পারে। যেমন, কারো যদি Pk অ্যান্টিজেন না থাকে (খুব বিরল অবস্থা), তবে তার শরীরে anti-Pk antibody তৈরি হতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি এমন রক্ত গ্রহণ করেন যেখানে Pk অ্যান্টিজেন রয়েছে, তাহলে হেমোলাইটিক ট্রান্সফিউশন রিঅ্যাকশন ঘটতে পারে।

আবার, অন্য একটি বিরল পরিস্থিতিতে, কোনো নারী যদি ‘null’ P phenotype অর্থাৎ সব ধরনের P অ্যান্টিজেনের অনুপস্থিতি নিয়ে জন্ম নেন, তবে তার শরীরে anti-P antibody তৈরি হতে পারে। যদি সেই নারী এমন সন্তানের গর্ভধারণ করেন যার রক্তকোষে P অ্যান্টিজেন থাকে, তবে মাতৃ-অ্যান্টিবডিগুলো প্ল্যাসেন্টা পার হয়ে ভ্রূণের RBC-র উপর আক্রমণ করতে পারে। এর ফলে ভ্রূণের রক্তকোষ ধ্বংস, এমনকি গর্ভপাত বা মারাত্মক রকমের ভ্রূণের অ্যানিমিয়া পর্যন্তও হতে পারে।

সুতরাং, MN রক্ত গ্রুপের মতো, P রক্ত গ্রুপটিও রক্ত সঞ্চালনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও এর প্রচলন খুবই কম। তবে এটি মানব রক্তের অ্যান্টিজেনিক জটিলতা বোঝার ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

Rhesus (Rh) ফ্যাক্টর উন্মোচন

ইমিউনো-হেমাটোলজির ইতিহাসে আরেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় Rh ফ্যাক্টরের আবিষ্কার। ABO গ্রুপ আবিষ্কারের পরও, চিকিৎসকেরা লক্ষ করছিলেন- রক্ত দেওয়া সত্ত্বেও অনেক রোগীর শরীরে হিমোলাইটিক রিঅ্যাকশন, অর্থাৎ লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা রয়ে যাচ্ছিল। সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ঘটনা ঘটত গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে, যখন তাদের গর্ভস্থ সন্তান ভুগত হিমোলাইটিক ডিজিজ অফ দ্য ফিটাস অ্যান্ড নিউবর্ন (HDFN) বা এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস-এ। এই রোগের ফলে গর্ভজাত শিশুর তীব্র রক্তাল্পতা, জন্ডিস এমনকি কখনো কখনো মৃত্যুও হতো।

যদিও জানা যাচ্ছিল যে, এই রোগটি মায়ের ও গর্ভস্থ সন্তানের রক্তের গ্রুপের অমিল থেকে সৃষ্টি, তবে তার নির্দিষ্ট কারণ তখনও ছিলো অস্পষ্ট। এই রহস্যের জট খুলতেও যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার ও তার সহকারী আলেক্সজান্ডার উইনার।

১৯৪০ সালে তাঁরা এ নিয়ে একটি পরীক্ষায় লিপ্ত হন। গভীর অরণ্য থেকে সংগ্রহ করেন রেসাস প্রজাতির বানর (Macaca mulatta)। এরপর, এর লোহিত রক্তকণিকা খরগোশের শরীরে প্রবেশ করিয়ে লক্ষ্য করেন তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা। একসময় ওই খরগোশগুলোর ভেতরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা পরবর্তীতে মানুষের রক্তের সঙ্গে পরীক্ষায় প্রায় ৮৫% মিলে যায়। ঘটায় মানুষের রক্তে জমাট বাঁধানো। অর্থাৎ, মানুষের রক্তকণিকার পৃষ্ঠে আরো এক নতুন ধরনের অ্যান্টিজেন যে রয়েছে, তা পূর্বে কারোরই জানা ছিল না।

এই নতুন অ্যান্টিজেনটির রেসাস বানরের নামানুসারে নাম দেওয়া হয় Rh ফ্যাক্টর। এই ফ্যাক্টরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষকে Rh-পজিটিভ অথবা Rh-নেগেটিভ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

বিশ্বের প্রায় ৮৫% মানুষের রক্তে Rh (D) অ্যান্টিজেন থাকে, যাদের Rh+ বলা হয়। Rh− মা যদি Rh+ শিশুকে গর্ভে ধারণ করে, তবে HDFN নামে এক পরিচিত জটিলতা সৃষ্টি হয়। এই আবিষ্কার পরবর্তীকালে RhoGAM (Rh ইমিউন গ্লোবুলিন)-এর মতো প্রতিষেধক তৈরি করতে সহায়তা করে। Rh আবিষ্কারের জন্য তাঁকে ১৯৪৬ সালে আলবার্ট লাস্কার পুরস্কারেও ভূষিত করা হয়।

Rh ফ্যাক্টর আবিষ্কারের ফলে HDFN রোগের প্রকৃত কারণও স্পষ্ট হয়। Rh-নেগেটিভ কোনো মা যদি Rh-পজিটিভ শিশুকে গর্ভে ধারণ করে, তবে জন্মের সময় শিশুর কিছু রক্তকণিকা মায়ের রক্তে প্রবেশ করে, মা তখন তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। পরবর্তী গর্ভধারণের শিশুও যদি Rh-পজিটিভ হয়, তবে এই অ্যান্টিবডিগুলো প্লাসেন্টা পেরিয়ে শিশুর রক্তকণিকার ওপর আক্রমণ করে, ফলে শিশু মারাত্মক হিমোলাইটিক অবস্থায় পড়ে।

ল্যান্ডস্টাইনার ও উইনারের এই প্রাথমিক আবিষ্কারের পর গবেষকেরা আরো দেখেন, Rh সিস্টেম আসলে আরও জটিল। এখানে একাধিক অ্যান্টিজেন থাকে- D, C, c, E, e ইত্যাদি। এর মধ্যে D অ্যান্টিজেন সবচেয়ে বেশি রোগ সৃষ্টিকারী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ। আজ যা আমরা “Rh ফ্যাক্টর” বলি, তা মূলত D অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিকেই বোঝায়।

এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই ১৯৬০-এর দশকে তৈরি হয় আরেক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। যার নাম- Rho(D) ইমিউন গ্লোবুলিন (RhoGAM)। এটি Rh-নেগেটিভ মায়েদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে। এর ফলে HDFN-এর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

Rh ফ্যাক্টর রক্তদান ও রক্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় একসময়। Rh-পজিটিভ ও Rh-নেগেটিভ শ্রেণিবিন্যাস এখন রক্ত টাইপিংয়ের অনিবার্য অংশ, যাতে রক্তদানের সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানো হয়। Rh রক্ত গ্রুপ সিস্টেমের আবিষ্কার শুধু একটি মেডিকেল বিজয় নয়, বরং মানবজাতির প্রাণ বাঁচানোর এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

পোলিওমাইলাইটিস নিয়ে গবেষণা

২০শ শতকের শুরুর দিকে পোলিওমাইলাইটিস রোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ল্যান্ডস্টাইনার। ১৯০৮ সালে আরভিন পপার-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে তিনি অর্জন করেন পোলিও ভাইরাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব। তাদের গবেষণা শুরু হয় এক ৯ বছরের পোলিও আক্রান্ত মৃত শিশুর অটোপসি (ময়নাতদন্ত) দিয়ে।

তারা শিশুটির স্পাইনাল কর্ড (মেরুদণ্ড) থেকে তরল বের করে বানরদের শরীরে প্রবেশ করায়। ফলাফল? বানরদেহে প্রকাশ পায় পোলিওমাইলাইটিসের মতো উপসর্গের। দেখা দেয় বিরল প্রতিক্রিয়া। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে পোলিও ভাইরাস একটি “ফিল্টারযোগ্য” জীবাণু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যা রোগটির প্রকৃত কারণ শনাক্ত করার পথে এক বড় পদক্ষেপ ছিল।

এই কাজ পোলিও রোগের সংক্রামক স্বভাবের প্রমাণ দেয় এবং ভবিষ্যতে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের ভিত্তি গড়ে তোলে। যদিও ল্যান্ডস্টাইনার ১৯১২ সালে মন্তব্য করেছিলেন যে, পোলিওর ভ্যাকসিন তৈরি করা কঠিন হবে, তবে তার এই প্রাথমিক কাজ ভবিষ্যতের গবেষকদের এই কঠিন কার্য সম্পাদনার দ্বার খুলে দেয়। পরবর্তীতে, ২০ শতকের মাঝামাঝি সময় জোনাস সল্ক ও অ্যালবার্ট সাবিন সফলভাবে তৈরি করেন পোলিও ভ্যাকসিন।

পরিশেষে

কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার; শৈশবে পিতৃহারা ছোট্ট এই শিশু, বড় হয়ে নিজের অগাধ বিশ্বাস ও নিরলস প্রচেষ্টায় অবদান রেখেছেন রক্তবিজ্ঞান, ইমিউনোলজি ও ভাইরোলজির মতো উল্লেখযোগ্য মেডিকেল গবেষণায়। তার আবিষ্কৃত ABO ও Rh রক্ত গ্রুপ সিস্টেম গড়ে দিয়েছে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত। সহজ করেছে অগণিত মুমূর্ষু রোগীর জীবন।

পোলিও ভাইরাস, হ্যাপটেন নিয়ে তাঁর কাজ আধুনিক ইমিউনোলজির জন্য আজও বিশেষ গুরুত্ববহ। রোগ প্রতিরোধ ও টিকা উন্নয়নেও এগুলো সাহায্য করেছে ব্যাপকভাবে। রক্ত সঞ্চালনকে নিরাপদ করে তুলতে, অঙ্গ প্রতিস্থাপনকে সফল করতে এবং গর্ভকালীন চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে তাঁর কাজ আজও অপরিহার্য। তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তঃশৃঙ্খল গবেষণার ধরণ ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদেরও অনুপ্রেরণা জোগাবে। তিনি বহু চিকিৎসা প্রথার পথিকৃত, বহু জীবনের রক্ষাকর্তা এবং “ট্রান্সফিউশন মেডিসিন”-এর জনক হিসেবে সমাদৃত। তাইতো, আজও মানুষ তাকে মনে রেখেছে রক্ত সঞ্চালনের আদি পিতা হিসেবে।

একটি ছোট্ট গবেষণাগার, কিছু মিশ্র রক্তের নমুনা, আর একজন পরিশ্রমী বিজ্ঞানীর সাহসী সংকল্প- এ সবকিছু বদলে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার শুধু একটি নাম নয়, কেবল একজন বিজ্ঞানী নন, তিনি ছিলেন মানবতার শিরায় শিরায় বহমান এক নীরব গল্পের নায়ক। তিনি এক অদম্য যোদ্ধা, যিনি ঋণী করে গেছেন অগণিত মানুষকে- নিজের অদম্য স্পৃহায়, দৃঢ় সংকল্পে আর সীমাহীন ভালোবাসায়।

তথ্যসূত্র:

Karl Landsteiner (1868–1943): A Versatile Blood Scientist – National Library of Medicine.

NobelPrize.org. Karl Landsteiner. Biographical. [ Aug; 2024 ]. 2024.

A brief history of human blood groups. Farhud DD, Yeganeh MZ.

Science History Institute. Scientific Biographies. Emil Fischer. [ Aug; 2024 ]. 2024.

Prabook. Eugen Bamberger. [ Aug; 2024 ]. 2024.

Encyclopedia Britannica- Karl Landsteiner (2024). Accessed: 10 August 2024.

The Rockefeller University. Our scientists. Karl Landsteiner. [ Aug; 2024 ].

Leave a Reply